聽音小結

聽音小結

五年前 Chi-Fi 還沒起步,國內的入門入耳式耳機推薦還是停留在潛 39、潛 79 甚至晨光蜂鳥的水平。當時在知乎上看到「鬼斧神工 119」的 評測,入手了第一款「正常的」入耳式耳機 KZ ZST,這也許是第一次脫離地攤耳機的聽音經歷。我發現比當時買手機送的紅米藍牙耳機(可能是 Redmi Air Dots 第一代)在解析度上好得多,後者非常模糊。這是唯一一次對「解析度」存在明顯差異的體驗,以後使用的設備裏,基本感覺不到這個層面上的巨大差異,或許是大部分產品的 THD 已經做到低於人類聽覺閾值了。

¶Philips SHP9500

後來第一個大耳是 Philips SHP9500,戴上的第一體驗是聲場比以前聽過的所有設備都要大(儘管當時沒有對影院的喇叭留下印象進行對比),它跟電腦喇叭相比,保留了更清晰、指向性更強的「音質」——即所有聲音都從耳邊發出,而非在擴散場裏聽面前的電腦揚聲器,可以說是第一次正規的聽音體驗。即使是被評爲「低頻殘疾」,但聆聽時感受到的低音也不是入耳式耳機比得上的。在對日本動畫狂熱的時期裏,一直使用這個耳機進行觀看影音。

¶AKG K361 BT

第二個大耳是 AKG K361 BT,因哈曼曲線的貼合性而入手。但到手發現耳罩小壓力大,戴上後耳朵非常不適,而且在麥克風開啓時會嚴重影響聲音。退貨。

¶Shure SRH840A

第三個大耳是 Shure SRH840A,雖然跟極其貼近哈曼曲線的原版 SRH840 相去甚遠,但這款的皮質耳罩的舒適度非常突出,即使不足以完全覆蓋耳朵,但仍可以長時間佩戴。V 型調音,在後來擔任貝斯的監聽工作,正常運行。後面售出。

¶Superlux HD681

第四個大耳是 Superlux HD681(二手),第一印象是「解析度」出乎意料地不輸前面聽過的耳機,但耳罩偏硬,超過 2 小時佩戴会导致耳廓疼痛。同樣 V 型調音,用作貝斯監聽的效果跟 840A 沒有明顯變化。對於二手僅售 50 人民幣的價格,性價比非常高。但跟下面兩個開放式比,就顯得監聽時特別難聽。

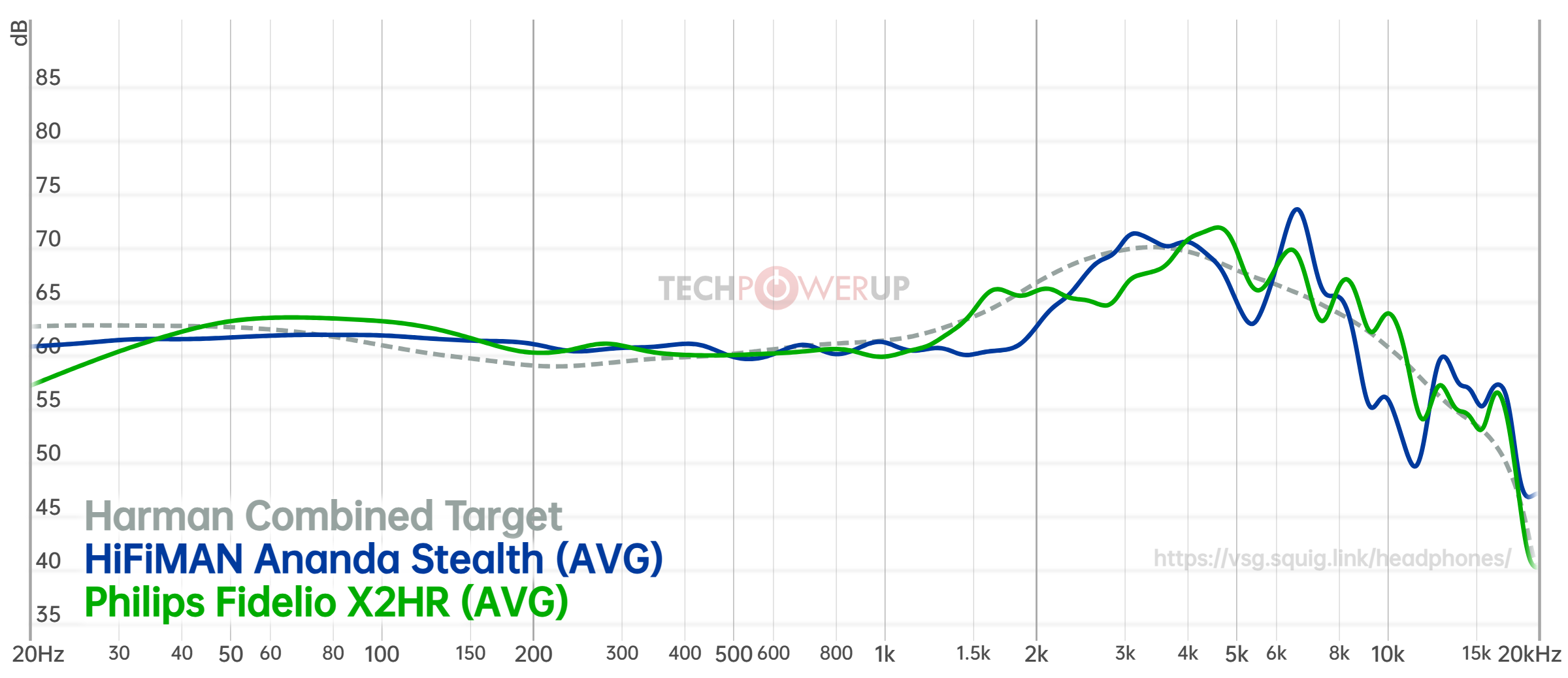

¶Philips X2HR

第五個大耳是 Philips X2HR,夾持力很大,但由於耳罩太舒適,並沒有難受的感覺。聲場大,從上兩個封閉式轉過來的時候非常驚豔,也比同爲開放式的 DT990 Pro 略大。它的調音是所有大耳裏最喜歡的,唯二缺點是耳罩易吸毛絨,且貶值較多。

推薦 EQ:oratory1990(中性)、AA Neutral Diffuse(總體白開水)、HD600(人聲略明亮)

¶Beyerdynamic DT990 Pro

第六個大耳是 Beyerdynamic DT990 Pro(二手),天鵝絨耳罩非常舒服,舒適度僅次於 SHP9500,但跟 HD681 相比明顯更「悶」,在聽節拍器時尤爲明顯,監聽方面跟 SRH840A 和 HD681都沒有大的變化。後面售出。

¶Hifiman Ananda Stealth V3

第七個大耳是 Hifiman Ananda Stealth V3(二手),本想買 Edition XS,結果買錯了,但意外地發現這款的原價比 XS 更貴一點,於是留下。後面也看到評測說 XS 的頭梁舒適性不如 Ananda(雖然 Ananda 的頭梁構建也不如前面用過的耳機,在擰動或調節時會發出吱吱的響聲)。Ananda 佩戴類似 SHP9500, 夾持力不大且能完整包裹耳廓,長時間聆聽很輕鬆。它的聲場極大,比 X2HR 還大一點。仔細快速 AB 對比後發現以下結論,但這只不過是把細節的變化放大數倍寫下來的,AB 的過程中發現差異大小跟切換耳機的速度成正比。實際上兩臺都是好耳機,如果第一天聽 A 第二天聽 B,可能甚至聽不出區別:

- X2HR 的低音更「有力」但不至於轟頭,Ananda 的低音偏中性。

- Ananda 的人聲更加明亮但不至於有太多齒音,人聲跟樂器分離度更好,而 X2HR 人聲略模糊(像蒙了一層薄紙,有塑料感),但聲音更集中(聲場略小),有氛圍感。

- 在聽音樂時的調音上按個人喜好略輸 X2HR,也許是因爲 1.8khz 相比貼合哈曼曲線的 X2HR 有一個小谷。

- 第一次監聽貝斯時發現 Ananda 是前面所有耳機裏最接近 AMP 的聽感的,不過對比 X2HR (以前沒用過來做貝斯監聽)後發現 Ananda 聲音高頻較多,SLAP 的雜音很大,反而 X2HR 音色飽滿,貝斯監聽效果最好。

另外 Ananda 的版本差異非常多,不計 BT 和 NANO 這些帶有後綴的版本,共三個:

| 版本 | 發售時間 | 靈敏度 | 阻抗 | 重量 | 發售價 |

|---|---|---|---|---|---|

| Ananda (原版 / V1) | 2018 年 | 103 dB | 25 Ω | 399g | $999 |

| Ananda Stealth Magnets (V2 隱形磁鐵) | 2022 年末 | 103 dB | 27 Ω | 440g | $699 |

| Ananda Stealth Magnets (V3 隱形磁鐵) | 2023 年 | 92 dB | 16 Ω | 399g | 約 $399 |

今年仍在淘寶京東等平臺官方店鋪售賣的基本都是 V3, 由於它的阻抗和靈敏度跟 Edition XS 差不多,理論上是一樣地難推動。diyaudioheaven 推薦使用 0.5~1W@16Ω 的前端進行推動 Edition XS 可以作爲參考。當我直接將 Ananda 插入拯救者筆記本,會得到非常空薄的聲音,但使用 CX31993(31mw@32Ω)和 Fosi SK02(90mw/280mw@32Ω)進行 ab 試聽時,都能得到正常的聲音,且沒有發現明顯差異,最大膽地估計有含心理作用在內的 0~5% 的提升。支持 16Ω~600Ω 的 Darkglass infinity 的耳機接口也沒有可察覺的區別。

順帶一提,在購入 X2HR 後也買過一個 Topping DX1 進行測試,發現對 X2HR 幾乎無任何差異,此時我就覺得 DAC 的功能在消費者羣體中有點過於誇大。我會首先計算耳機需要的能量:headphone-power-calculator,目標音量默認爲 110 dB 其實已經非常充裕。因爲用這個 方法 測量大致的聽音響度,再將此「平均音量」 +20 dB 作爲峰值動態音量(極其保守的數值,一是能達到 40 dB 動態的音樂不多,其次人傾向於根據音樂中的最大響度來調節音量,因爲大響度的「內容價值」是高於小響度的,因此此時的聽音響度一定超過動態的平均值),再留 10 dB 作爲 EQ 使用的話,聽音音量爲 70dB 則對應 100 dB 已經足夠。可以發現此時所需的能量遠遠小於市場上的大部分 DAC AMP。不過,輸出端的阻抗應該需要爲耳機的 1/8 才不會分配走太多電壓,因此大部分用於搭配低阻入耳式耳機的「小尾巴」Dongle 的輸出阻抗一般小於 1Ω。但像是普通筆記本或是 Focusrite 2i2 聲卡之類的設備,輸出阻抗達到 50Ω,自然不適合 Ananda 之類的低阻低敏的耳機。也有一說平板耳機需要更多的電流,因此 Fosi SK02 的那微小的提升說不定就是大電流帶來的呢。

推薦 EQ:oratory1990_1、oratory1990_2,AutoEQ 的 Harman 2018 的人聲會略微明亮。

¶SIMGOT EP5 & FIIO FT1

兩次關於封閉式耳機的嘗試。EP5 的耳罩軟得像地攤貨,佩戴偏悶熱,線材容易打結。隔音很好,剛開始不太習慣封閉式感覺氣壓有點難受。EP5 跟 FT1 相比,聲場略小,但聽感更近,FT1 的高頻較突出,佩戴方面比較透氣。

兩者跟 X2HR 相比,低頻更多,聽感更飽滿。EP5 聽感略悶,X2HR 人聲清冷,似乎解析度更高。FT1 聲場接近 X2HR,但 X2HR 似乎更空曠,而 FT1 像是在一個大房子裏,凝聚力更強。FT1 聽感不如 Ananda 清晰,聲場更不用說。

貝斯監聽上,FT1 在 SLAP 時也有 Buzz 聲,對比 RED 和音箱後,發現也許這才是正確的聲音,但 EP5 明顯地有抑制 Buzz,讓它的 SLAP 音色顯得更安定。如果純監聽貝斯,我會更推薦 EP5,但要兼顧聽音,我留下了 FT1。唯二缺點是戴上的時候塑料節點有時會吱吱作響,塑料的那種高頻摩擦音聽了有點難受,以及分線器無法調節,它的長度在我的桌子上很尷尬,常常絆倒耳機架,暫時的解決方法是在分線器上按梯形纏繞電工膠帶。

¶IEM

至於入耳式耳機,在 KZ ZST 之後也嘗試了若干個:

- SIMGOT EW100,只記得它第一天跟第二天的聽感似乎有很大的變化,不知是心理原因,還是品質問題,退了貨;

- 竹林鳥驚鴻 2022,它跟 EW100 沒有明顯的區別,退了貨;

- 水月雨竹 2, 當時感覺比上兩個更好(也許是因爲低頻較強)聽了大半年,最後因爲實在不適合耳朵形狀,無法佩戴超過 1 小時,同 KZ 打包賣掉了。

以上三個耳機都沒有再重現從紅米藍牙耳機到 KZ ZST 的突變感。即使後面又用了數個藍牙耳機,Redmi Buds 4 Pro、IQOO TWS 1、Galaxy Buds2、Redmi Buds 5(丟了前三個),嚴格地評論可以說它們只是「能響」,之間沒有大的區別。從它們轉到有線入耳時確實能有 10% ~ 20% 左右解析度的提升,但用藍牙耳機時也能在幾秒鐘內適應,並不覺得難聽。所以以說對入耳式來說,我的評判標準是:舒適性 >> 調音 > 其它;對於開放式:聲場 ≈ 舒適性 > 調音 > 其它(一般聲場大的開放式耳機,只要耳罩夠大,舒適性都不會差)。

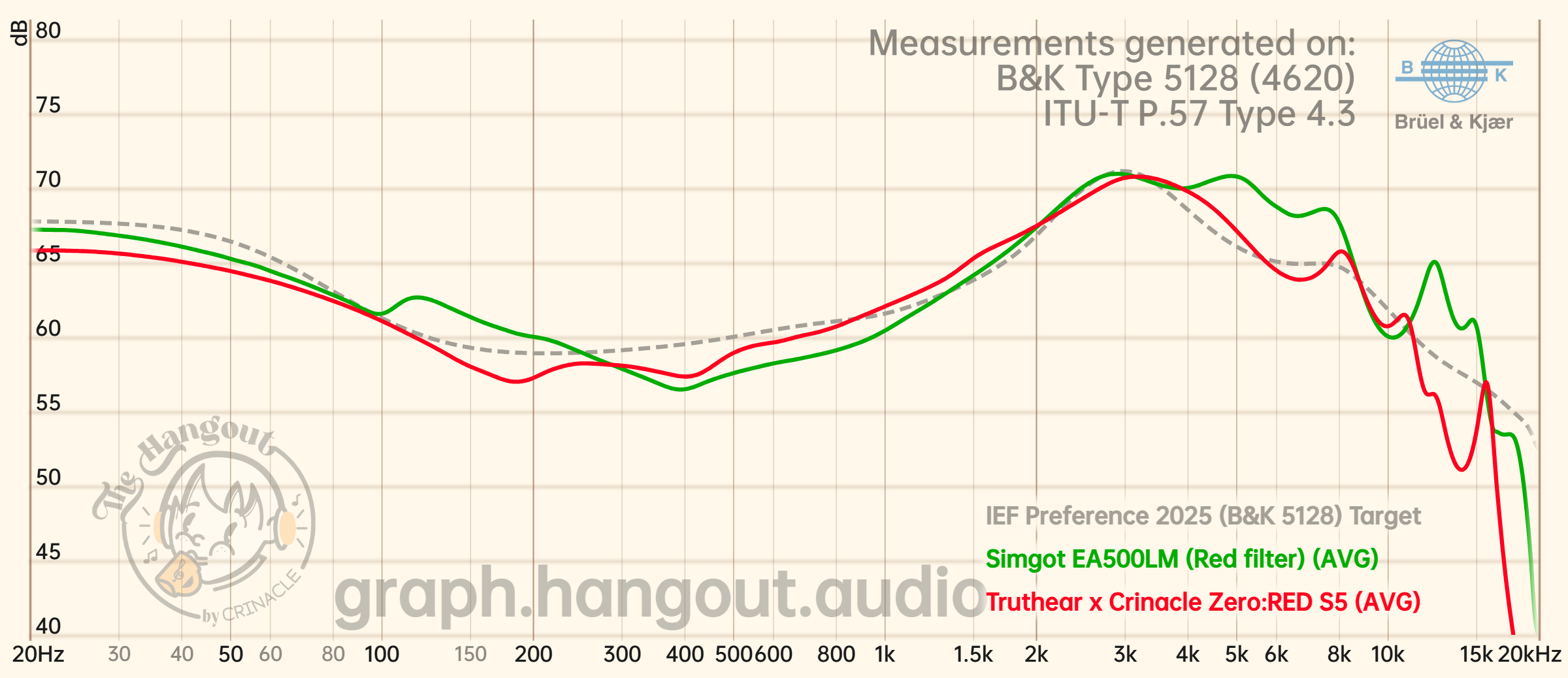

¶SIMGOT EW500LM & TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED

最後留下的兩條入耳式耳機是 SIMGOT EW500LM和 TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED。EW500LM 的中高頻偏多,總體中性,適合當作正常聽音耳機;ZERO RED 是根據 Crinacle 的個人喜好進行調音的,被評價爲溫暖中性(雖然看測量中低頻比 EA500LM 少),實際聆聽兩者低頻相似,ZERO RED 高頻較少。被別人說刺耳的 DT990 Pro 和 EW500LM 在我聽來並沒有那麼「刺」、「齒音爆炸」,即便後來去測試過聽力損傷後發現高頻也沒有損失。

EW500LM 有可換導管,默認的黃銅圈聽多了像默認音色,不鏽鋼黑圈比較中性(推薦用 JM-1,另一個略悶),紅圈感覺總體更好聽,但用 IEF Neutral 的話低頻會薄。注意更換導管後安裝硅膠套要大力按壓使其完整卡進去,從硅膠套的孔看濾網時,濾網應該顯得很大。推薦 EQ 都爲 IEF Preference 2025 和 JM-1 曲線:EW500LM、ZERO RED。

IEM 能隔絕 SLAP 時的貝斯原聲,聲音更加「準確」。由於 ZERO RED 還附有 10Ω 的低頻加強阻抗棒,經過實際使用,配上阻抗棒後非常適合用來進行貝斯的舞臺監聽。EW500LM 用作貝斯監聽時,聽到的 Fret Buzz 太多,而且插 infinity 會有很大底噪。而 ZERO RED 卻有一絲用大耳進行監聽的風味,再加上阻抗棒,就完全能模擬箱體的頻響曲線了。同時。而 ZERO RED 的佩戴舒適性也比 EW500LM 好,後者雖然體積小,剛佩戴時感覺恰好,但在連續佩戴一小時後耳廓會有稍微擠壓感,而 ZERO RED 佩戴時覺得偏大,但連續佩戴不會有異常感覺。

¶總評分

深思熟慮後給出總評分如下,採取相對評分,因此兩個入耳式耳機的評分偏低:

| 型号 | 舒适度 | 声场 | 听音适合度(綜合評分) | 贝斯监听适合度(綜合評分) |

|---|---|---|---|---|

| Ananda V3 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

| X2HR | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

| SHP9500 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | - |

| DT990 Pro | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

| SRH840A | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

| HD681 | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |

| SIMGOT EP5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |

| FIIO FT1 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |

| EA500LM | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ |

| ZERO RED | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |

實際上,保證舒適度和大聲場的前提下,根據測量進行 EQ 後的聲音都不會差,只是取向問題。

¶環境

一般使用 Foobar2000 聽兩三年前根據各大榜單下載下來的精選專輯,手機則使用椒鹽音樂和 Poweramp,有時需要使用流媒體 Youtube Music 和网易云音樂(用戶整理的歌單是精華)。輔以 foo_scrobble 插件和 Pano Scrobbler 分別追蹤桌面和移動端的音樂記錄到 Last.fm。

Dongle 是兩個 CX31993,可以避免筆電耳機口的電流聲。同時使用 Equalizer APO 和 Wavelet 對耳機進行 EQ;Foobar 使用 WASAPI 共享,這樣雖然還是不能繞過重採樣,但也比 DS 好一點,其它的 WASAPI 和 ASIO 都不能正常運行 Equalizer APO,且聽不到其它應用的聲音很麻煩。最後參考文章設置 Output Format 爲 24bit 48khz。

¶後記

以上所有聽音體驗都建立在本人非常熟悉的音軌,主要是 Dreamy Noise、Zutomayo 之上。如果一個人從不聽古典,只在試音時聽幾次四季,那聽出來的大概率也不準確。因此上面的聽音體驗中,主要集中在低頻、(女)人聲和總體聽感的對比,包括但不限於器複雜器樂等內容的對比並不包含在內。

另外也在實體店試聽過 Shure SE846,低頻確實濃厚,有氛圍感,但它值這個價錢嗎?肯定是不值的。說到底耳機還是比不上正常的音箱。期間購入了 Edifier S2000MKIII 音箱,在正方形房間裏約 1.8m 聽音距離,效果非常好,聲場比所有耳機都寬,在大動態場面略有電影院的感覺,在影音方面沒有對手。有人說音箱需要聲學裝修、噪音云云,實際上平均聽音分貝在 60DB 左右,控制好聽音距離,即能獲得不擾民且相對中性的聽音體驗。