貝斯自學第二年記錄

貝斯自學第二年記錄

¶前言

經過又一年的練習,逐漸發現樂器確實是跟語言一樣,是一種嚴格遵循 10000 小時定律的技能。當然把這句話發到小紅書上,肯定有人會跳出來說沒有天賦什麼都不是。這些人一是賣課的,二是科班出身被現實拷打到黑化的,三是因爲各種原因而失敗的素人。但 Nevermind,我認爲對於搖滾樂器的天賦是呈正態分佈的,只有少部分天才和少部分完全沒有音感的笨蛋,而對絕大多數位於中間的人類而言,只要有一定的金錢和足夠時間,規劃好學習路線慢慢學習就能達到某一個目標:跑場樂手、Youtube 貝斯英雄、獨立教師…反過來說,瞭解了職業貝斯手之後,才會發現這只是披着表演藝術外衣的水電工,水平門檻並沒有大多數人想象的那麼高——當然如果要依此謀生,困難的地方就不是技術層面了。

年初時我喜歡找一些高難度的樂句來練習,後面會發覺越來越空虛,除了那幾個 riff,還能彈出什麼東西來呢?直到組了樂隊,對幾首歌認真地反覆練習、內化 groove、記憶結構等等,才真正地理解了作爲貝斯手的本質要務,即支撐起樂隊、培養樂感等等能力都是無法透過短時間對高難度 riff 的肌肉記憶來培養的。這需要時間,需要休息,在不斷的重複學習之中慢慢浸潤進長期記憶、肌肉記憶中的知識,是以數個月爲單位進行的。從此我就不再糾結「學了這麼久還只能彈這些!?」的愧疚心理,就算拍出了「自學 n 個月」的視頻又如何呢,我並不會是考完十級鋼琴就荒廢的小朋友了,而是很大可能地跟貝斯同渡大半生涯的 Bass player。

¶Gear

¶購物

十分推薦 / 有價值的購買:

- Guitto GGS-06 支架 80(任何有出海的中國品牌都值得在閒魚上以低廉的經銷商價格購買)

- Guitto GGF-02 製音帶 18 (品質不錯,但是放上跟上面的支架時會剛好卡住,摩擦多了就會炸毛)

- KIRLIN IWB-203PN 15cm*3 效果器線 30(鍍鎳頭+尼龍複合編織+20AWG,換下了以前的塑料線)

- KGR 3m 連接線 50(20AWG+雙彎頭,用於效果器->音箱)

- ZOOM B2 Four 1300(見下文)

- Howard Wax-It-All Food-Grade Wax 90(高品質的打蠟,跟幾十美元的 Warwick 原廠蠟沒什麼不同)

- GP 9V 鹼性電池* 4 28(貝斯用,最好買存儲時長久的,被動模式下一顆電池能用半年以上)

- Foals 幻影貝斯包 320(高品質的厚包在帶有配件負重時,取出琴也能靠牆立起。建議買深色,耐髒)

- 品絲除鏽膏&美紋紙 30(效果顯著)

- 效果器帽子 50 (tech21 的產品的踩釘都比較大,不能使用大部分帽子,VTDI 的踩釘還矮,什麼帽子都裝不上)

- Cort B4 Bass Ramp 120 (最重要的東西,大大改善了撥弦的力度和習慣)

- Xvive U4 無線發射/接收器 650 (錄音時監聽用)

- 3M 除膠劑 26 (除去效果器背面的殘膠,缺點是味道較大)

- 浮標筒 3 條、*高度 90cm*內經 1.8cm 圓柱浮標筒 21(清洗琴弦用)

- 99% 醫用酒精 2L 37 (清洗琴弦用,別買工業酒精,含有甲醇總不太健康)

- EVA 收納包 20 (恰到好處的副板收納)

- 3M 背膠魔術貼 15 (質量極好)

- 墊腳凳 9 (如果椅子太高,右腿會不自覺地踮腳,很不舒服,這個小凳子完美解決)

- LEEKY S12 十二路電源 400(帶開關,但有點割手。給主力板使用,原有的六路給副板。國產產品中,在電源單塊這個單品的性價比極高)

- GP 超霸 10 顆電池 20 (只要忘記拔下貝斯的輸出口,電池就會被迅速消耗,甚至用不了一個星期,這時候我才發現在淘寶上買六七塊一顆的電池沒有任何意義)

- Custom 鋁製迷你效果板 65 (28*15*4.2cm,完美底置原有六路電源)

- Zoom MS-60B+ 700 (見下文)

- Nux NBP-5 前級 550 (見下文)

- Empress Compressor Bass 1500 (見下文)

- KGR Sound Recordist 18AWG 直彎 50(參數超高,這下直直、直彎和彎彎三種線都全了)

- TC Spark Booster 360 (見下文)

- Tech21 SansAmp Bass Driver DI V2 1500 (見下文)

- 一堆 9V 電池 30(發現耗電太快,還是不應該買存放太久的電池)

- Darkglass Microtubes Infinity (見下文)

- 工廠仿 MXR 扁頭效果器線、28cm 短 DC 彎對彎和直對彎電源線、黑色尼龍束帶 120 (理線三件套,免去花大量時間做排線。只是選用最短的線材,再用束帶捆綁,就可以把線材觀感從 0 分提升到 70 分。另外,扁頭線應該更早買的,buy once cry once。後來有一根扁頭線在被拉動時會產生大量噪音,拆開後發現是地線脫焊,補焊完後卻發現蓋子和不上了。因此在收到貨時應該打開蓋子檢查焊點)

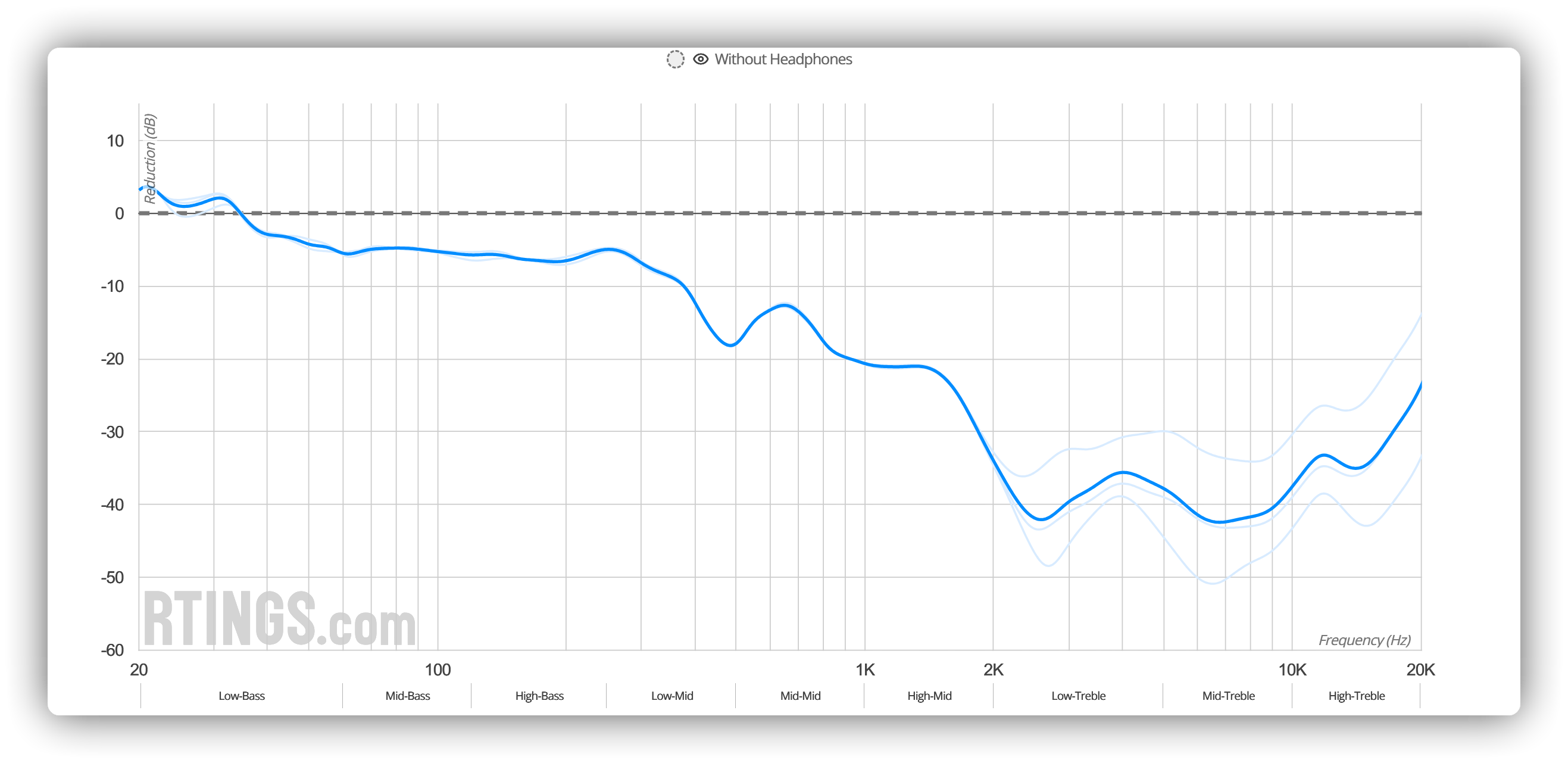

- Beyerdynamic DT990 PRO 監聽耳機 600 (這款比 770 的假貨少很多。從 Superlux HD681 升級而來,耳罩舒服了很多,音色部分,相對 HD681 的 V 型調音,高頻沒有太多的提升,聽節拍器的聲音就明顯有點悶,暫時還不太習慣,但平滑的曲線對於簡單的監聽和混音工作還是很有幫助的。如果實在悶,可以檢查是否是如下原因)

- 鬼火迷你板帶包 70 (比之前的 Custom 能多放一個小單塊)

- One control Minimal Series Tuner MKII with BJF BUFFER 270 (價格便宜,在迷你體積領域,填充了幾十塊的國產表和 polytune 之間的價格裂縫。功能包含可變音高,高亮彩屏和最重要的 BJF Buffer,只可惜不能常開調音。)

- 希碼 AS824 噪音計 42 (帶包,排練 Sound Check 用)

- Vivie OwlMighty II 1550 (見下文)

- Truthear Zero Red 200 (比 EA500LM 更舒服,而且有 Bass Booster 阻抗棒非常適合貝斯監聽)

- Aguilar Tone Hammer V2 1950 (見下文)

- Elixir #14677 192 (見下文)

- 移動電源/充電頭的誘騙線 40 (副板排練或演出備用)

- 淘寶某手工 DIY XLR to TRS 平衡線 3m 30(用料好,價格非常便宜)

- 熒光圓點貼紙和紫外線手電 15 (標記琴上的旋鈕或效果器的旋鈕的位置,但這種膠水很容易留膠,不建議標記品記)

- ESP Edwards E-AM-135ASM 3500 (見下文)

- ORANGE CRUSH 50 BASS AMP COMBO 1000(見下文)

- 新 RAMP、外六角扳手、ROCKHOUSE製音帶、剪弦器和弦高尺 127 (給第二把琴備用,新 RAMP 做錯了一個,原因是被賣家引導爲跟拾音器平齊,但 Edwards 這把的指板凸起低且平衡拾音器後 G 弦拾音器很高,導致第一個 RAMP 幾乎沒有給手指運動空間。第二個採用了固定高度,參考了 Cort 的 RAMP,即弦到 RAMP 間的距離爲 4.5~5mm,做出來的就恰到好處了。另外,RAMP 低了可以用地毯膠墊高,但高了卻難以磨低)

- 背帶扣兩個 33 (給 Edwards 用)

- 0000 鋼絲絨 & 品絲擋片 20 (代替拋光膏)

- 亞克力板和勾刀 20 (製作了一個 POP 護板)

- Levy’s MS26-SND 100 (中國能買到最便宜的麂皮背帶,比 Moonwalk 的普通皮革的摩擦力更強,可以更好地防止 Neck Dive)

- WD40 27

- 定製 Darkglass Infinity 旋鈕帽 20 (普通的旋鈕帽的摩擦力不足,定製款更美觀且可以流暢地旋轉踩釘)

建議觀望 / 本能買得更好:

- MUSICNOMAD F-ONE MN105 指板護理油*2 50+36(類水,快乾且清潔力尚可,非常適合楓木指板使用。後來發現指板有「做舊」磨損,其實並不是烤楓木被磨損,而是此類不干性油的磨損。同時過量使用的情況下,它會滲入品絲縫隙抬高品絲造成品絲不均,已棄用)

- Boss Tu-3 370(很結實,但在最基本的功能,調音速度上有時甚至不如 Zoom B3n 的內置調音器)

- TC Electronic Sub ‘N’ Up mini octaver 480(如果往下調節,會被小房間內的混響震得心臟疼;混合的聲音難聽;向上的聲音尚可,但只用向上的話還不如用綜合代替)

- PJB X4 貝斯音箱 1500 (約八英寸喇叭的低頻量感,音質還在其上,但功率太小,1m 聽音處調到 80dB 就經常爆音或紅 CLIP,需要反覆調節 INPUT 和音量)

- MXR M87 1000(見下文)

- Markbass Vintage Pre 2230 (見下文)

- DarkGlass Microtubes X 850 (見下文)

- Guitar Pro 會員 30 (實際上譜不多,且不能導出)

- PJB BG75 1200(聲壓比 X4 高,但小喇叭還是缺了點低頻,另外耳機插口有電流聲)

- Origin Effects DCX Bass 1650 (見下文)

- Shin’s Music Bass Master Preamp 2150 (見下文)

- Darkglass Vintage Deluxe 1350 (好聽,只是換 Infinity 了)

- GBTOP 1500 (理財產品,功能齊全,但實際上並沒有網上吹得那麼厲害,除非真的沒有外置壓縮,否則關鍵功能其實跟 Nux NBP-5 不相上下,也許過載可調性大一些)

- 歪工廠 Darkglass B3K 212 (好聽,只是換 Infinity 了)

- 撥片 ~200(見下文)

- TC Spectracomp Compressor 460 (全靠 TonePrint 的設置不太舒服,基本上是黑箱運作,而且會有些許增益。選取一些熱門的工廠預設直接聽是最快捷的,推薦:ButterKnife、MultibandMixBooster、Compressless)

- Walrus Audio Badwater Bass Preamp 1400 (理財用。網上說它的頻段怪異,適合吉他而非貝斯,但我覺得這個的調節比普通的前級更有趣,三段過載 voice 也是一個非常好的設計。十分建議打開後蓋把 Attack 和 Realease 調到正中水平以增強內置壓縮的泛用性)

- 三土 Tone Capsule 貝斯板載前級 588 (見下文)

- One Control Hokker’s Green BassMachine 4K 420 (配合 Empress 的 Mid boost 會比較好聽,但不適合 SLAP,在這個價格不錯。後來發現中頻削得太多,沒有 BLEND 導致音染過大,在樂隊中起負作用)

- FGN KNJB10RBD 3400(見下文)

- Sire V9 2nd ASH (見下文)

- KGR 2m 45(2m 果然還是太短了,即使肉眼覺得 3m 太長,想換短線時也要注意)

不推薦 / 完全無用之物:

- EHX Hot Wax 450 (損失低頻太多,高頻刺耳)

- 夢心 LM Straps 80(永遠不要購買尼龍製的背帶,這種材料幾乎不存在摩擦力)

- 3M 硅膠條 2 (像用來粘上尼龍背帶來增加摩擦力,但不舒服且非常容易因摩擦掉落)

- 日產五弦拾音器鋼罩 80 (Cort B4 用不了四弦的,頭熱話高價買了五弦款,但除了拍照以外根本沒用)

¶琴弦

- 在每次練習完使用無水乙醇和眼鏡布進行擦拭可以大大提升琴弦的壽命。

- 在使用 NYXL 45100 一個月之後,將它從琴上取下來,放了幾個小時再裝回去,意外地發現了它恢復了很多鋼音,後來發現了這個 視頻,也猜測原因是:

- 松弦緩解了金屬疲勞。

- 松弦使得張力減少,纏繞弦之間的空隙減少,擠出了留在高張力時產生的纏繞空隙中的汙垢。

- 重新上弦改變了弦跟品絲接觸的位置(也許弦一直與品絲接觸的底部的金屬疲勞更強,而重裝弦時將原來的底部「翻」了上來)。

- 扁平弦 (flats) 比圓卷弦 (rounds) 有更大的張力,所以可能需要適當擰緊琴頸杆來獲得理想的頸弓量。

我的手汗較多,琴弦的壽命比其它人的要短,因此可以把以下評價當作最保守的估計,正負五分制,評分不考慮價格,非負分均推薦購買。

| 名稱 | 入手價(原價) | 評分 | 短評 |

|---|---|---|---|

| NYXL 45100 | ¥200 | 1 | 鋼音維持長,使用五週後可用無水乙醇清洗,鋼音可恢復,但兩個月後也會生鏽 |

| Elixir Stainless 45-105 #14677 | ¥192(280) | 0 | 鍍膜稍粘。不用磨合,調音一直是準的。可以保存很久的「九成新」鋼音。同時 Stainless 也沒想象中的亮。鍍膜非常容易磨損,磨損後迅速生鏽,類似愛麗絲 |

| 頑固弦 | ¥70 | 0 | 生鏽耐久長,其它中規中矩 |

| 蚯蚓弦 | ¥45 | 0 | 钢音短,印象中類似 IBANEZ GSR320 出廠弦,無功無過 |

| EXL 160/165/170 | ¥150 | 0 | 弦規對手感的影響遠大於琴弦本身。鋼音維持短,清洗後不能恢復最開始的鋼音,但「八成新」狀態的維持時間較好 |

| La Bella RX-S4A Stainless - 040-100 - | ¥157 | 0 | 可能因為放得太久了,鋼音沒想像中的強,手感正常。生锈得快,但松弦保存一段時間後,似乎還能维持一点钢音。清洗後恢復了一些钢音,但對比變悶的 EB2833 太刺耳,用了兩天後回到不鏽鋼的最佳狀態。第二次清洗後似乎已經金屬疲勞,只有钢音,低頻很空 |

| Focal 日出/玩家 | ¥68 | -1 | 鋼音短暫,容易生鏽,且很硬,難以上弦 |

| ERNIE BALL 2833 鍍鎳 45105 | ¥133 | -1 | 上手钢音很強,高強度用兩天就立刻消失了,用一個月變悶,浸泡無效 |

| 愛麗絲 A646M | ¥70 | -2 | 鍍膜磨損後會迅速生鏽 |

| ERNIE BALL 2843 不鏽鋼 45105 | ¥170 | -2 | 非常澀,磨手。可能因為放得太久了,鋼音沒想像中的強,不用磨合,調音一直是準的。在我換回用酒精浸泡完的 EXL160 後才發現它的手感是真的順滑之極 |

¶效果器

強烈推薦閱讀 SBC BLOG,以理解效果器的主要原理。

我會這麼告訴初學時的自己:

如果沒有任何演出需求,理論上任何效果器都是僞需求。就算上舞臺,要買,也只需要最簡單的壓縮+前級即可(如果有耳機練習需求,還需要增加一個聲卡或者能當作音頻界面的綜合效果器)。但我能堅持彈貝斯的最大原因之一是因爲貝斯的音色,不買是不可能的。

買到一個效果器,第一時間看手冊,理解所有旋鈕理論上的作用,再看論壇和視頻網站中人們的不同設定,熟悉每個旋鈕在對音色的確切影響。最後再自行調節,產出數種不同設定,分享給他人並留與未來自己使用。這樣做能充分發揮效果器的所有功能,並且是對抗消費主義和 GAS 的最好方法。

¶軟效果器

由於貝斯遠不如吉他敏感,貝斯在軟效果器的手感方面比吉他「遲鈍」很多,因此在家練琴的時候開軟效是一個不錯的選擇。

Neural DSP 中有兩個適合貝斯使用的效果套件:Darkglass Ultra 和 Parallax X。花幾百美元買實體 DG 前級之前,可以先試用一下他們的軟效果。

NDSP 的 使用文檔 極其詳細,安裝後,由於它們都沒有獨立運行裝置,需要在 DAW 中加載。在 Reaper 中找到 VST 設置並指定好安裝路徑,音軌下方的 FX 處開啓。

¶Darkglass Vintage Ultra

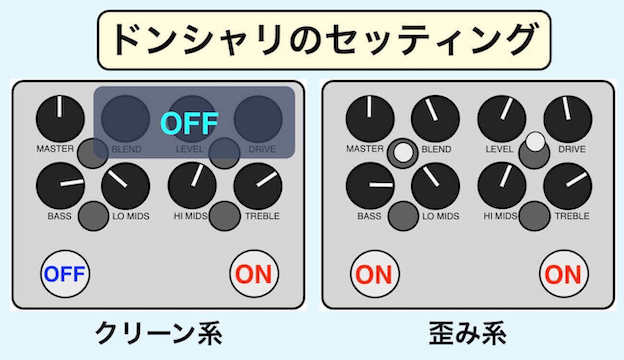

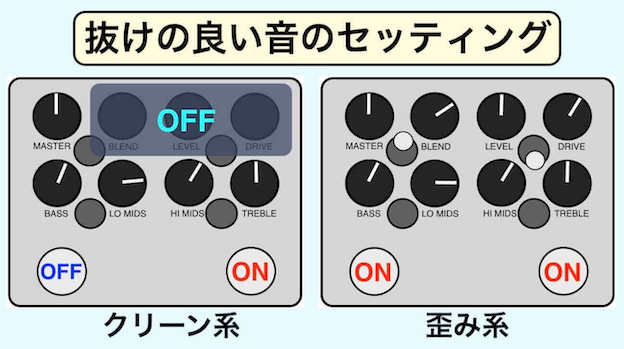

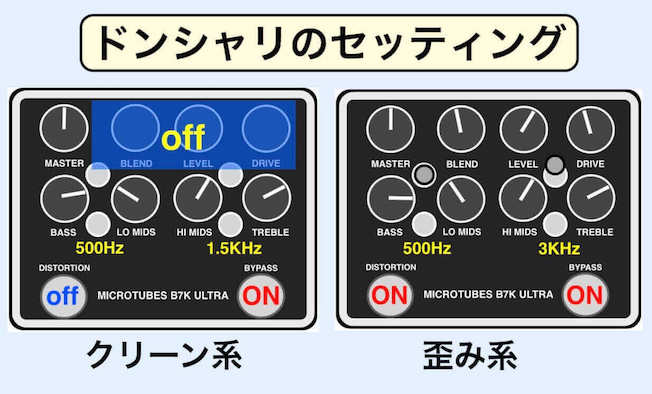

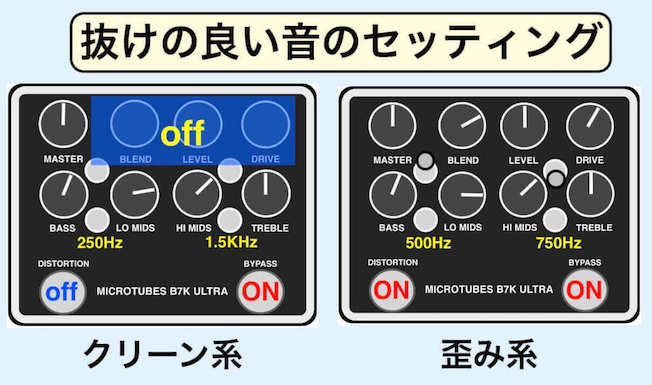

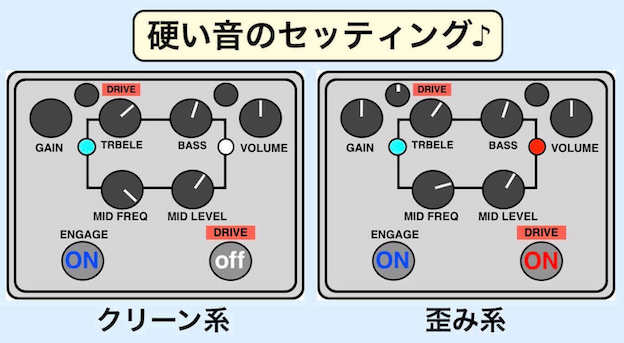

以下是 Bass the World 提供的實物設置參考,也可以用在這裏:

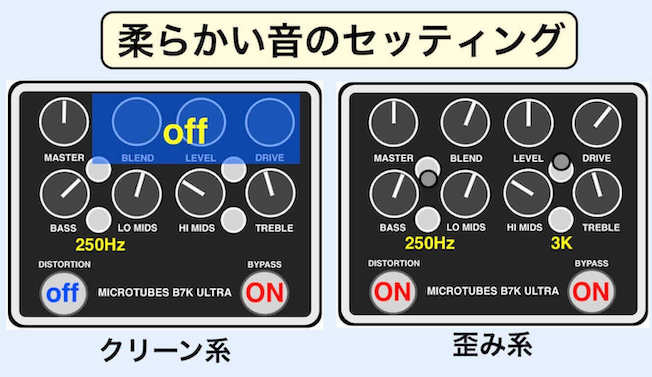

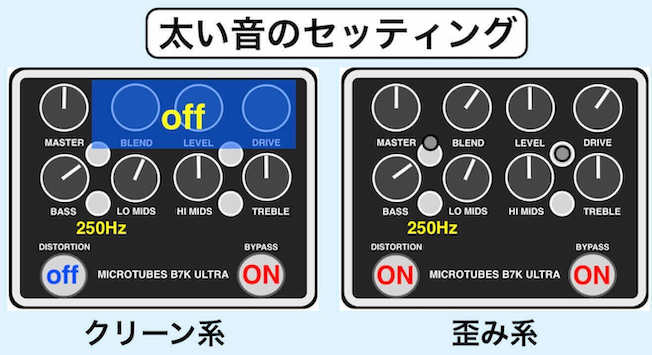

¶Darkglass B7K Ultra

以下是 Bass the World 提供的實物設置參考,也可以用在這裏:

¶Tuner

調音可以用手機或網頁上的調音器,接入 DAW 後可以使用 Guitar Pro 等軟件的調音 VST,也許更準確。

如果需要演出,則需要一個調音單塊,以便於方便地調音並且在調音期間保持靜音。推薦品牌產品爲 BOSS 和 TC Polytune,具體型號的區別可以自行搜尋。它們都能滿足上述要求,並且十分堅固耐用這個相同的特性。當然也可以導出搜尋"Budget Tuner Pedal",不過這是少數能真正「一步到位」的購買,值得投資,而且五弦貝斯的 Low-B 弦的調音在便宜的調音器上常常會出現問題。這類較高端的調音單塊可以以菊花鏈輸出 9V 電源,這是有點雞肋的功能,但也可以買一套菊花鏈電源線以供主電源單塊失效時備用。

部分調音器關閉時的旁路可調節 Buffered bypass 和 True bypass,但對貝斯而言不需要考慮這麼多,電路中損耗微量聲音的基本上都於高音頻率。

昂貴的機架式調音器能提升視覺體驗(不用低頭、大屏幕)和響應速度,但在準確度上的提升可以忽略,現實中就算有幾個音分的誤差不會有多大影響,Gibson 結他的調音穩定性有嚴重問題也不影響它成爲世界第一大結他品牌。

¶DI/Preamp

如果需要演出,則最需要一個 DI 接口。它把輸出的高阻抗、非平衡信號轉換為低阻抗的信號,通過平衡式傳輸,傳進擴音系統(Public Address)時,就可以避免傳輸過程中受到的干擾噪聲。此外,爲什麼不能純用麥克風收貝斯音箱的聲音?因爲——

透過麥克風拾取的聲音不具備線路輸出的聲音特性。貝斯雖然負責低音,但涵蓋的頻率範圍很廣,且其起音(Attack)成分,卻位於比吉他(Guitar)更高的 5-10kHz 附近。線路輸出的優點在於,能夠直接輸出麥克風難以完整捕捉的寬廣音域(Wide Range)貝斯聲音。相較於麥克風收音的聲音,線路輸出的聲音發音也更加清晰,這是另一個重要特徵。

由於低音不具備指向性,容易產生回響和「低頻殘響」,尤其在音樂廳等寬闊場館,貝斯的聲音容易變得模糊。而且低音不僅存在於貝斯,也包含低音鼓、打擊鼓、電吉他、鋼琴以及人聲等各種樂器,在合奏中,PA 對於低音的處理非常費神。貝斯擴大機發出的聲音具有溫暖和力道感,但經由麥克風拾取後卻顯得模糊,給人窄音域(Narrow Range)的印象。動圈麥克風擅長的頻率範圍有限,無法完整捕捉貝斯的寬廣音域聲音;能夠平坦捕捉全頻段的電容麥克風,面對貝斯擴大機這種高音壓的聲音時,難以捕捉其魄力。此外,由於麥克風感度高,容易嚴重串音(Bleeding)混入貝斯以外的聲音,從確保貝斯聲音獨立性的角度來看,通常在現場演出中幾乎不會使用。

另一說:如果是透過 DI 盒錄音,就要使用 EQ 等工具提升低音,否則聽起來就不像貝斯應有的聲音。這只是因為通常用來發出貝斯聲音的貝斯音箱低音很充足而高音較少,所以會這樣感覺。如果錄音是透過麥克風收錄貝斯擴大機發出的聲音,聽起來會比較像貝斯應有的聲音,等化器調整只需做些微補償即可。

如果同時錄製了 DI 和麥克風兩種聲音,選擇其中一個較容易調整音色的作為主要聲音會比較清楚。雖然可以巧妙地混合兩種聲音,但根據經驗,很多時候結果不如預期。如果要混合,最好明確分工,例如「高音用麥克風,低音用 DI」。此外,將其中一個音軌設為反相(Reverse Phase)再混合,聲音的細微差別會改變,我覺得試試看也很有趣…

如果使用 DI 錄音的聲音卻怎樣都無法調出滿意的音色,還有一種錄音特有的方法:在混音時,將磁帶中的 DI 聲音(約等於貝斯本體的聲音)輸入到貝斯擴大機中,再用麥克風重新收錄其聲音(即 Re-Amp,磁帶現在應該變爲了 DAW)。

也有人說,貝斯音箱實際上在重現大多數的低頻範圍時很糟糕(對於混音而言)。而且貝斯手一般將舞臺上的箱體設爲自己喜歡的音色,這個聲音大多數情況下都不適合混音,同時使用麥克風和 DI 獲得兩條音軌可以大大提高混音的操作性。

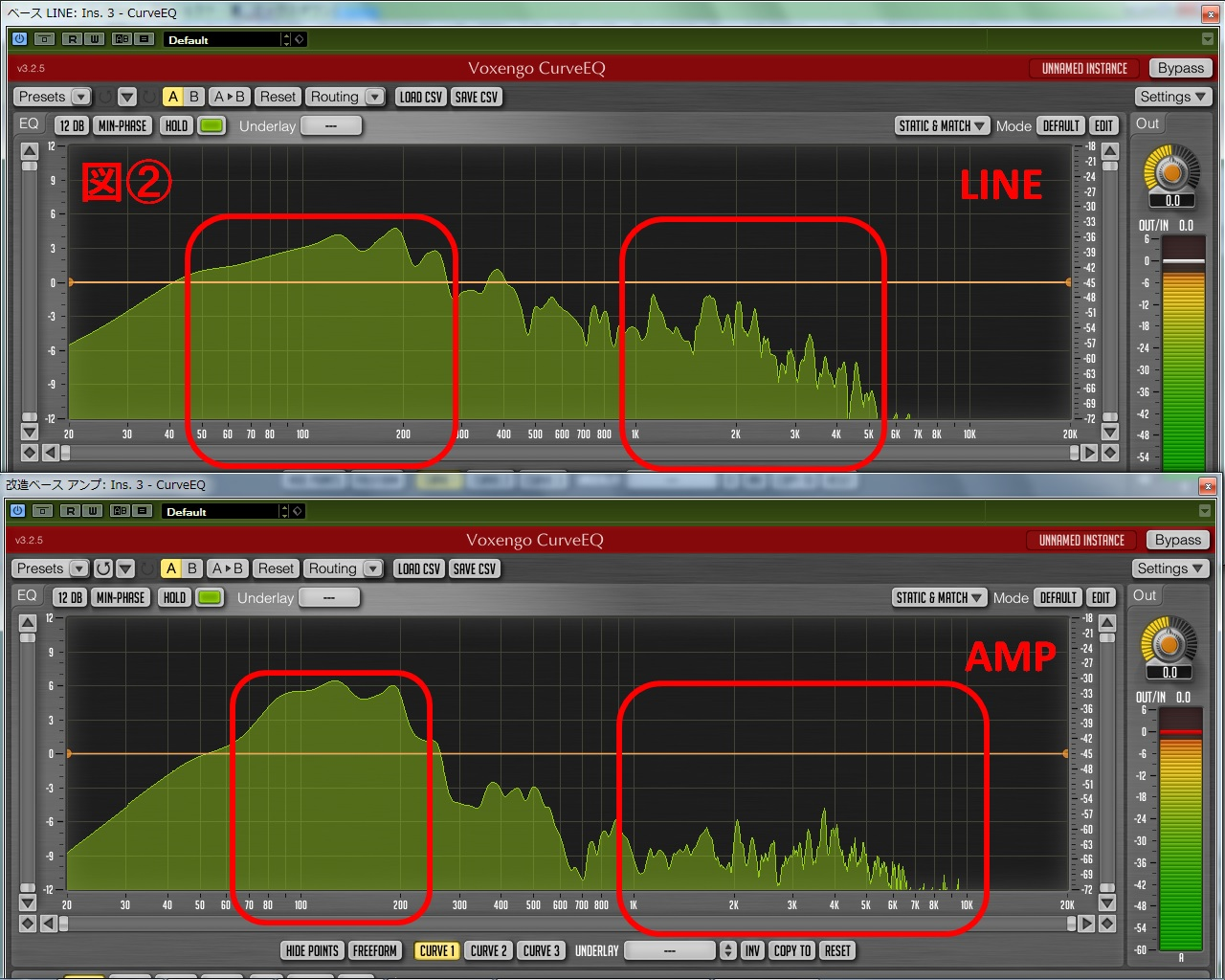

Line Out 方面則是貝斯主體的聲音,60~280Hz 附近集中,在此階段所需的低音已經足夠。此外,擴音器則是在 100Hz 附近有密集的低音,最高頻率可達 10kHz。此外,1~5kHz 的吉他及主唱擅長的 中高頻段也意外地出現,頻寬很廣。

DI 接口存在於:專門的 DI 盒子、貝斯音箱、貝斯前級單塊和綜合效果器中。雖然你的貝斯音箱中可能有一個 DI 接口,但在音箱中的 DI 接口往往容易出現各種問題,而 DI 是演出中最重要的東西之一,所以最好還是另外買一個 DI 接口單獨使用。而對於貝斯手而言,一般地認爲買一個前級(Preamp)單塊即可。

關於 DI 的音色 Shootout:How Many DI’s is Too Many? 但實際上貝斯手不需要在意這些微小的差別,該文章內的前級部分的音染比 DI 更爲重要和具備特色。

放在分體式音箱上的箱頭就是包含了前級 (Preamp) 和後級 (Power Amp) 的模塊。箱頭的前級和前級單塊的作用一樣,是稍微放大輸入的信號,爲其它功能做鋪墊。前級處理完成後再把信號傳至後級,再次放大信號後以驅動音箱揚聲器。

當有人發帖說要用耳機練習時,有時其他人會推薦「耳放」和「聲卡」。耳放將貝斯上的微量信號放大至適合驅動耳機的大小,而聲卡則是將吉他的模擬信號轉換爲電腦可識別的數字信號以錄音,當然它也有放大信號的功能,可以用耳機進行監聽。

一般的前級都帶有三段 EQ、過載量、效果音乾溼混合比等旋鈕,前級單塊還帶有 DI、XLR、AUX 等輸出接口,很多前級單塊配有獨自的特色功能,如 MXR BASS DI+ 的 color 按鈕,VTDI 的 bite 按鈕。… 它們因此有特定的品牌音色。一般地認爲它是所有貝斯效果器中對音色影響最大的一環,因此在考慮效果器時,它是必買的一項。

SansAmp 的前級音色被廣泛接受,很多人都喜歡 BDDI 系列產品;DarkGalss 被很多金屬、重型樂手使用,但價格不菲。這兩品牌的音色是兩大標誌,除非個人品味取捨以外,購入它們的前級單塊很難犯錯。上述兩家品牌的優秀克隆產品分別有 BEHRINGER BDI21 和 JOYO R-26 MONOMYTH 等,可以以十分之一的價格買到八九成相近的音色,同樣十分推薦。

作爲過載源的 Preamp 一般只能開一個,開複數個還玩 High Gain 的話就像土法鍊金,能找到恰到好處的音色的概率不大。如果你有多個 Preamp(包括綜合效果器內的),正確做法是給每一個 Preamp 單獨設定好音色,根據不同的音色取向,決定開啓哪個(可以使用線控來迅速切換音色),或設定爲 Low Gain,堆疊出獨一無二的溫暖音色。

¶Compressor

壓縮和調音、前級並列爲最重要的三個效果器。對於需要大量演奏裝飾音或需要 SLAP 時,壓縮可以說是必須的,它可以用來平衡 SLAP 和 Finger Style 的音量差異。「增加」低響度音符的音量。

推薦評測網站:Ovnilab、CompressorPedalReviews,後者多爲高端產品,預算有限則根據前者的推薦列表購買即可,其中的綱領文章也值得一讀。

在貝斯領域,廣泛地被推薦的終極產品總是這幾個:Cali76 和 Empress,而中端產品有 MXR M87、EBS Comp 等,在達到一定預算以後,選擇壓縮單塊主要是取捨「透明度」,即是否需要音染、需要怎麼樣的音染。

題外話,不要再像 GenZ 一樣到處問「用壓縮會不會影響我的技術」這些 Overthinking 的問題,愛用就用,用不舒服就關了。實際上對於新手,最大問題還在於能不能聽出來壓縮的效果。附關於壓縮的哲學討論帖:①、②、③。

¶EQ 效果器

全文在不同方面提到 EQ 的章節:

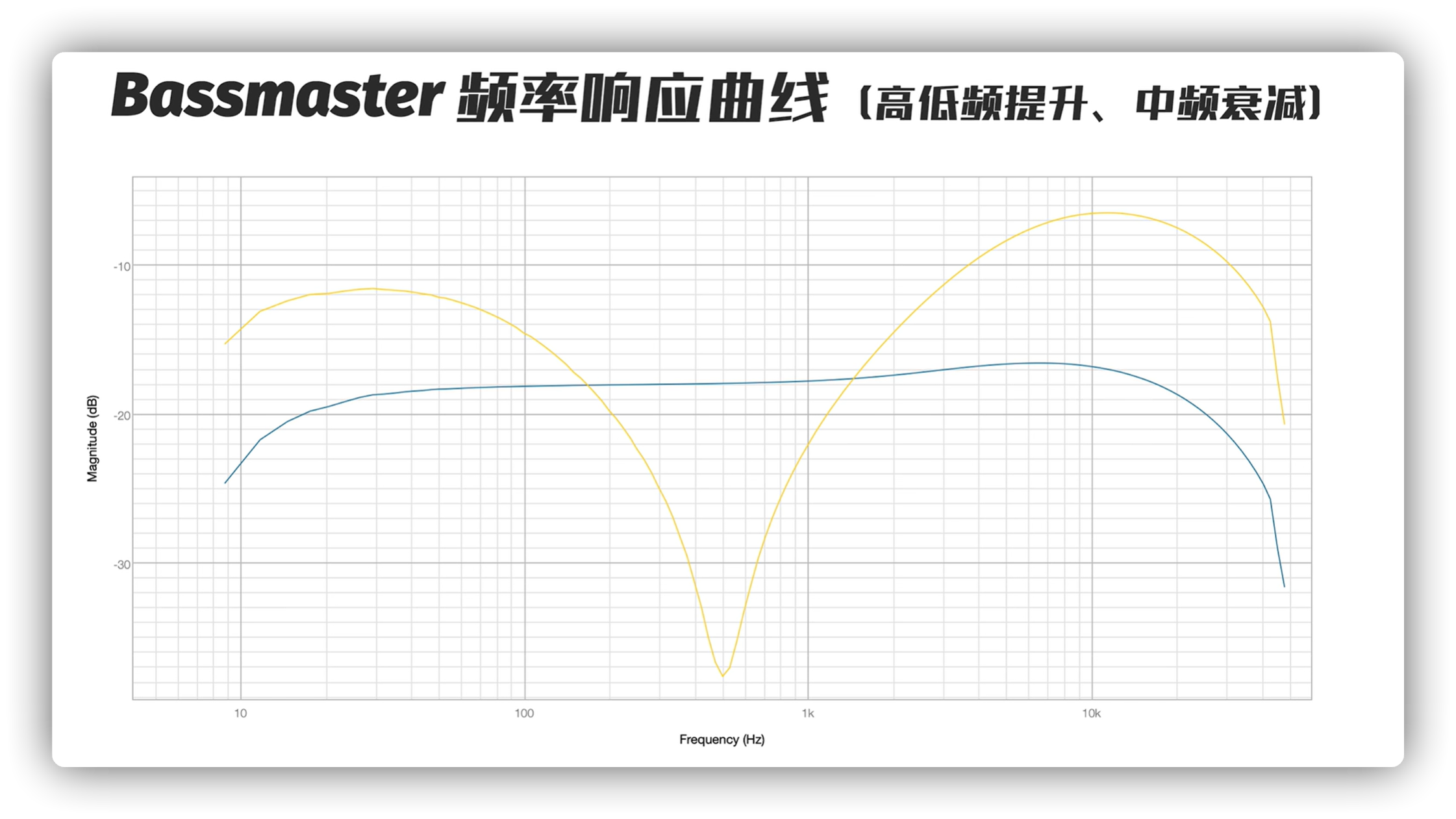

等響曲線顯示了人類在不同音量水平下的聽覺頻率。在低音量時,我們人類非常清楚地聽到中頻,但低頻和高頻聽得不太好。人類的語音通常位於中頻範圍。因此,為了彌補,你需要調整均衡器,增加低頻和高頻的音量,以便聽到它們和中頻一樣清晰。然後,可能還會降低中頻的音量,因為在低音量時你聽到的中頻太多了。在較大聲的排練和演出中,人類的聽力會改變,我們更能聽到低頻和高頻,但中頻則不然。因此,如果你保持微笑曲線的均衡器設置,你會讓中頻被大量的低頻和高頻淹沒。低音吉他的音符定義位於中高頻(500-1K Hz),因此為了在高音量下更清晰的聽到,增加這些中高頻。

EQ 是混音中非常重要的一環,但是在一個貝斯手的信號鏈中,前級和貝斯上的三段 EQ 在很多時候已經滿足了基本的需要,而 DAW 上也有大量 EQ 插件。所以我將獨立的 EQ 單塊的重要性列在三大效果器和週邊效果器之間。

我一般 EQ 單塊當作最後修飾音色來使用,但大部分情況下,經過前級修飾的音色已經不需要再進行調節就已經相當令人滿意了。但在現場的 EQ 確實一個大難題,放到後面講。

削減與增強的與音色的純淨度有關。在 Amp 上削減頻率僅僅是減少低音的固有音色。相反,在 Amp 上提高平坦以上的頻率則注入了功放的特徵色彩。當然,我們中的許多人購買 Amp 正是因為它們的色彩。增強並沒有什麼「錯誤」;這只取決於你喜歡什麼。

較多人使用的單塊有:MXR 108S、Boss GEB-7、BEHRINGER BEQ700,我用過的 Caline CP-81 是 MXR 的克隆,在一位 Youtube 用戶的熱情反饋下,這個公司在新版本中改進了噪聲問題,現在幾乎是完美的十段效果器,毫無疑問是 200 人民幣不到的價位裏的最佳選擇。

均衡可稱爲「線性處理」(linear processing)。進行線性處理的順序並不重要,先提升低頻再降低高頻與先降低高頻再提升低頻效果相同。簡單的增益處理也是線性的,因此無論是 EQ->Boost 還是 Boost->EQ 都沒有區別。

壓縮、飽和、法茲、失真等等都是非線性處理。用 Big Muff 作為例子。如果在 Big Muff 之前提升低頻,那麼「Fuzz 部分」對低頻內容的反應會比在 Fuzz 之後再進行 EQ 要強烈。簡單來說,這可能意味著在 EQ 前較低的貝斯音符會顯得「更 Fuzz」。

在決定信號鏈中均衡的位置時,需要考慮均衡之後會有哪種非線性處理、想要達到的聲音效果,並據此決定均衡的執行位置。

建議從貝斯和效果板中獲得想要的音色,再用箱頭的均衡器來根據特定的箱頭箱體和房間進行調整(我推薦給用綜效吉他手這樣做,但我自己不這樣,因爲我分主副板)。自己的音色與樂隊唯一的區別是,可能需要稍微調整一下 EQ,以確保在不提高音量的前提下能在合奏時清楚地聽到自己。**如果每個人都需要從音箱中聽到更多你的聲音,就用音量;如果只是為了自己,就用均衡。**更詳細的現場調音、效果器小常識等分散在在後面的章節。

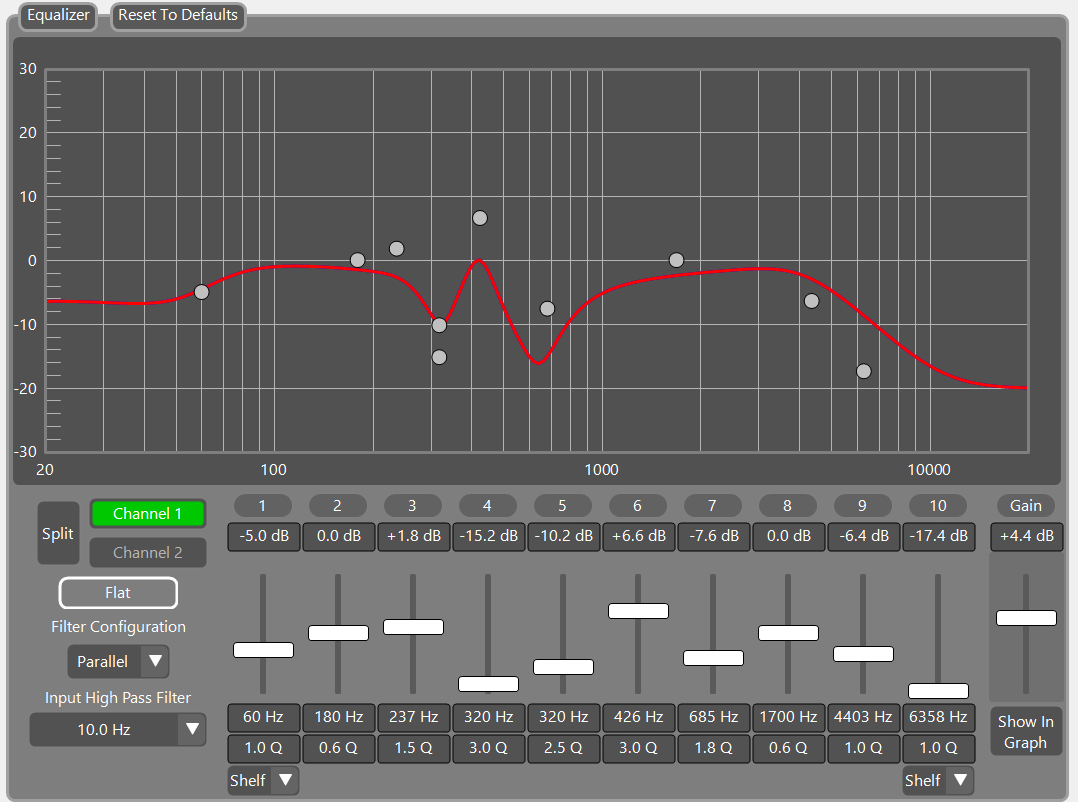

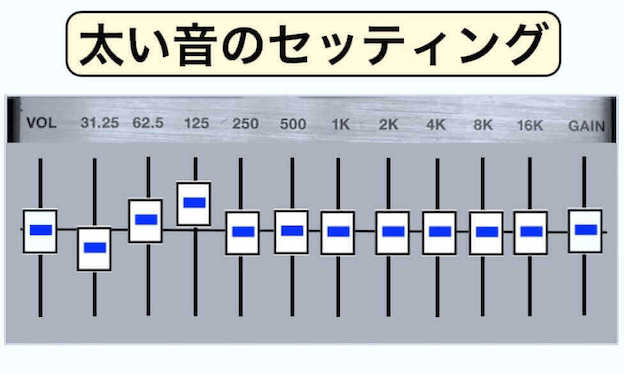

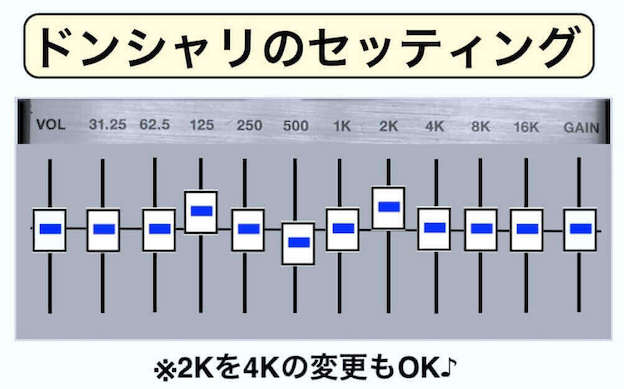

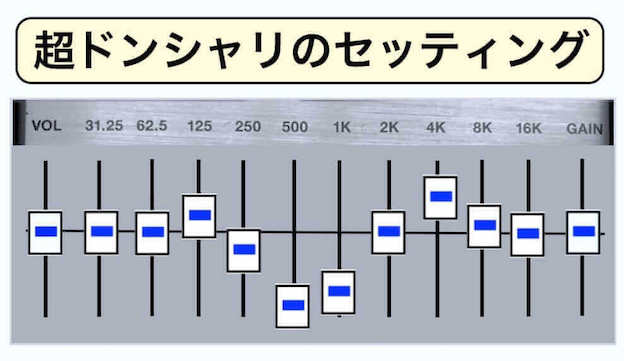

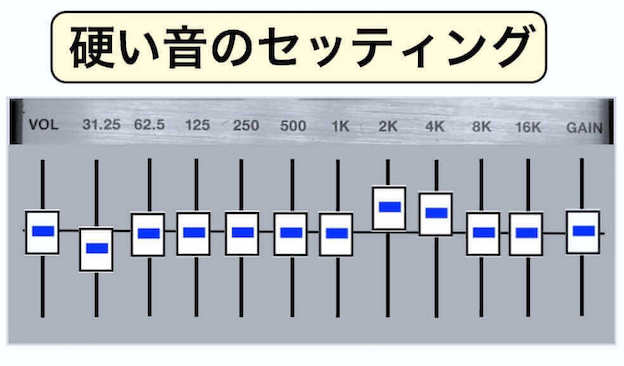

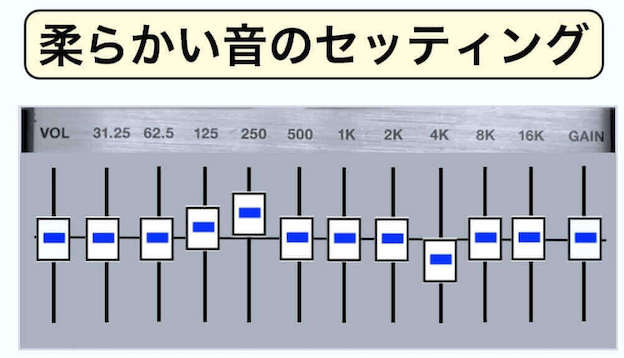

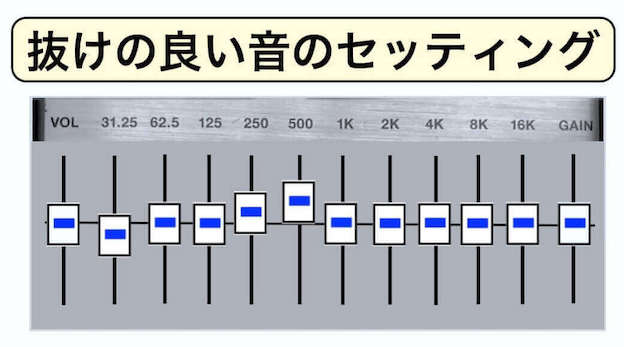

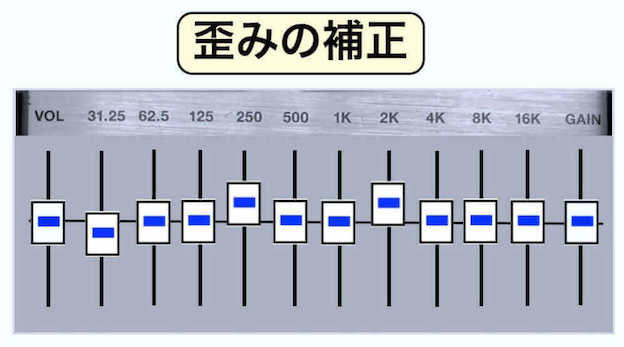

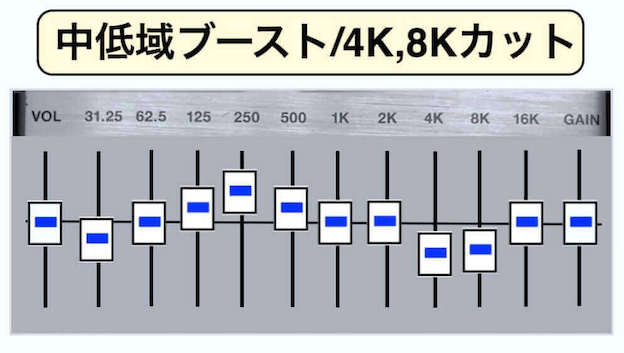

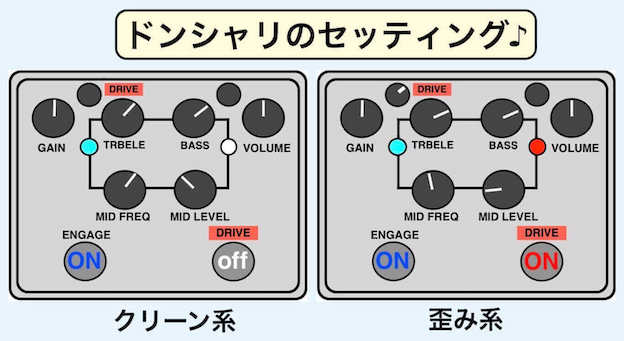

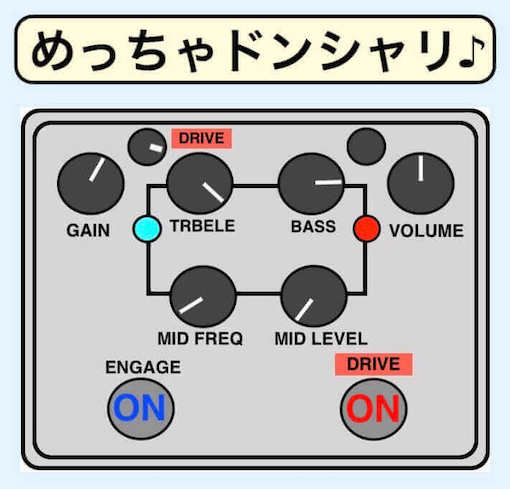

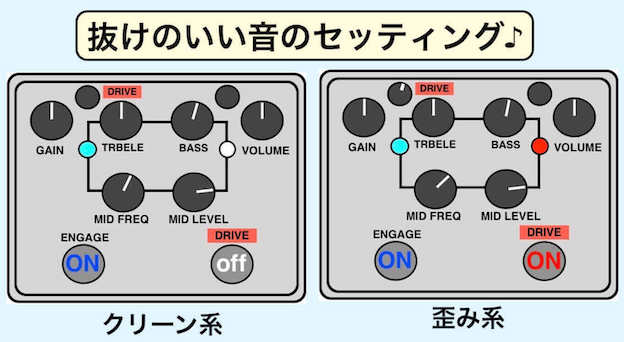

以下是 Bass the World 提供的 EQ 設置參考:

- 具有份量感,但不一定強調極低頻,適合技巧:指彈 ,適合曲風:流行音樂 (Pops), 嘻哈 (Hip-Hop),備註:需要注意避免低頻模糊,可能需要降低 31.25Hz。嘻哈中常結合高音域削減及失真。

- 低頻和高頻突出,中頻凹陷,適合技巧:Slap , 指彈 ,適合曲風:融合音樂 (Fusion), 混合搖滾 (Mixture Rock),備註:經典的Slap音色。透過提升低頻 (125Hz/250Hz) 和高頻 (1K/2K/4K),並降低中頻 (例如 500Hz) 達成。混合搖滾中也有些藝人使用。

- 攻擊感明顯,聽起來有顆粒感,適合技巧:指彈 , 撥片撥弦 (Pick),適合曲風:搖滾 (Rock), J-Pop,備註:撥片撥弦會自然增加攻擊感,通常搭配 1K/2K/4K 的提升。搖滾中常與破音效果器搭配使用。

- 聲音不尖銳,聽起來溫暖飽滿,適合技巧:指彈 ,適合曲風:抒情歌曲 (Ballad), 流行音樂 (Pops),備註:可透過貝斯琴本身 Tone 鈕調降高頻來輔助。

- 類 Jaco。適合技巧:指彈 ,適合曲風:融合音樂 (Fusion), 爵士 (Jazz)。還可以將爵士貝斯的琴頸音量旋鈕調小。

¶八度效果器

由於添加了低八度音,最終的音域大幅下降至約 20~250Hz。如此低音域過多,聲音就會變得渾濁。因此,我們可以利用 EQ 將聽覺上較難察覺的 35Hz 以下頻率徹底濾除。這樣就能獲得緊湊的低音,並使中音域和高音域更容易聽見。此外,在使用八度音程後,利用 EQ 將 400~500Hz 的頻率提升,能使音色更穩固,在合奏中也能讓貝斯聲音更具存在感。

在四弦低把位彈奏時,八度音會聽不清楚,八度音器也可能無法正常運作。因此,使用八度音器時,即使要涵蓋低頻段,也最好使用四弦五品以上、或三弦空弦以上的位置。

合成器貝斯音色的製作手法中,可以將原音的八度下或八度上音也疊加,以增加厚度。需要注意的是,在彈奏低音域時,不要讓低頻過度膨脹,並確保原音與八度下音同時響亮。建議將原音設定為主音,八度下音設定為其音量約 20~30%。

¶Buffer

在選購副板效果器的時候稍微研究了以下 Buffer,除去網上的一般 科普 外,少人提及的是:

- Buffer 是一個「主動」的功能,意味著斷電時如果某個效果器無法通過信號,那麼它是,或者處於 Buffer Bypass 狀態。但有一個特殊情況,Vivie Rhinotes 的開關甚至在斷電時也控制信號的接通。

- 引用自 TalkBass:

幾乎任何一個主動(有源)效果電路在打開時都是一個緩衝器。所以使用一個常開壓縮器就相當於添加了一個緩衝器。然而,並不是所有的緩衝器都同樣優秀。例如,許多效果器的電路——包括許多 Buffer 效果器——在最後都有一個被動音量電位器,這會提高輸出阻抗。或者它們可能有一個設計不佳的輸入級,輸入阻抗不夠高,無法很好地工作。另一方面,許多設備都有一個增益級,可以增強信號,使得任何由於非理想阻抗配對造成的損失都能透過增益的提升來彌補。因此,一個高輸入阻抗(1 Meg 或更高)和低輸出阻抗(1 K 或更低),或者有額外音量的增益的效果器是完全可以作爲 Buffer 使用(這裏特指壓縮效果器,因爲它一般位於信號鏈首位並常開)。另外,一些壓縮器可能會使音色變暗,可能是由於衰減或壓縮的頻率特定作用,所以你要確保選擇一個不會這樣做的壓縮器,或者具有提升高頻的均衡器/濾波器。

- 吉他老生常談的問題:Fuzz 效果器(真正的 Fuzz,Fuzz Face/Fuzz Factory)前應該輸入高阻抗信號,而 Buffer 只輸出低阻抗,這會大大影響 Fuzz 效果器的工作,一般得不到正面的結果。

¶箱體模擬

「真實的貝斯聲音」一般被認爲是從貝斯音箱中出來的聲音。如果使用耳機或者 FRFR 全頻音箱,或者在現場或錄音時使用 DI 而非用麥克風錄製音箱,那麼箱體模擬在理論上可以大大增加聲音的質量。但如果是平時練習時,對於本身就有音染的貝斯音箱施加箱體模擬的效果就不一定會好聽,甚至只會導致聲音更加渾濁。

箱體模擬的核心技術是卷積 (convolution)。卷積是一種類似交叉合成的過程,透過該過程,一個信號的音響特性用於改變另一個信號的特性。跟 FM 音源 (Frequency modulation synthesis) 不同,在卷積過程中並不涉及振盪波形。卷積的工作是需要兩個音訊來源合作,一個是輸入信號,另一個是脈衝響應 (impulse response, IR)。輸入信號是待處理的聲音,而脈衝響應則包含了需要傳遞給輸入信號的空間或物體的音響特徵。

脈衝響應是透過在一個空間中播放聲音或脈衝來創建的。比如正弦掃頻(音調在可聽頻率範圍內逐漸上升的正弦音)這樣的持續聲音。這個脈衝根據空間的獨特聲學特徵產生了空間特徵氛圍的快照,這種氛圍可以被麥克風捕捉到。麥克風錄製的音頻包括初始脈衝 (initial impulse),去除掉它之後,就會只留下留下純粹的空間信號。而對於箱體模擬,就能捕捉到這種箱體的聲音特徵和氛圍。最後可能表現爲一種特殊的 EQ,但在加入箱體模擬後也能明顯地感覺到聲音的聲場和混響有所變化。

¶供電方案

- 中國可以買到很多性價比非常高的電源單塊,沒必要追求昂貴的 Cioks 等。一個帶有開關的單塊很方便桌上使用。

- 電源單塊的 DC 口一般是 5.5/2.1 內正外負。用電器(效果器)的 DC 口一般是內負外正。

- 購買電源誘騙線,就可以使用帶有 Type-C PD 輸出的移動電源對電源單塊進行供電。純直流供電類似于電池,幾乎無底噪,可以作備用或主力供電。而 USB-A 的誘騙線一般只有內負外正,只適合用於效果器,而不適合用來給電源單塊供電。

- DC 線的極性轉換器是通用的,可以直接將內外極性翻轉。

- 有的電源單塊的 DC 口是凹陷的,如果誘騙線的塑料口過大,會無法卡入。

- 拓撲線(Daisy Chain)也可以用作備用,尤其配合 BOSS-TU3 這種帶有菊花鏈輸出的調音器。

- 跟效果器連接線一樣,買一些短的連接線可以方便理線,28cm 的線能在 42*32 cm 的板上恰到好處地使用。Free The Tone 甚至有免焊線可以自定義長度,但太貴。

¶耳返

耳返的兩個用途:隔音和返聽。

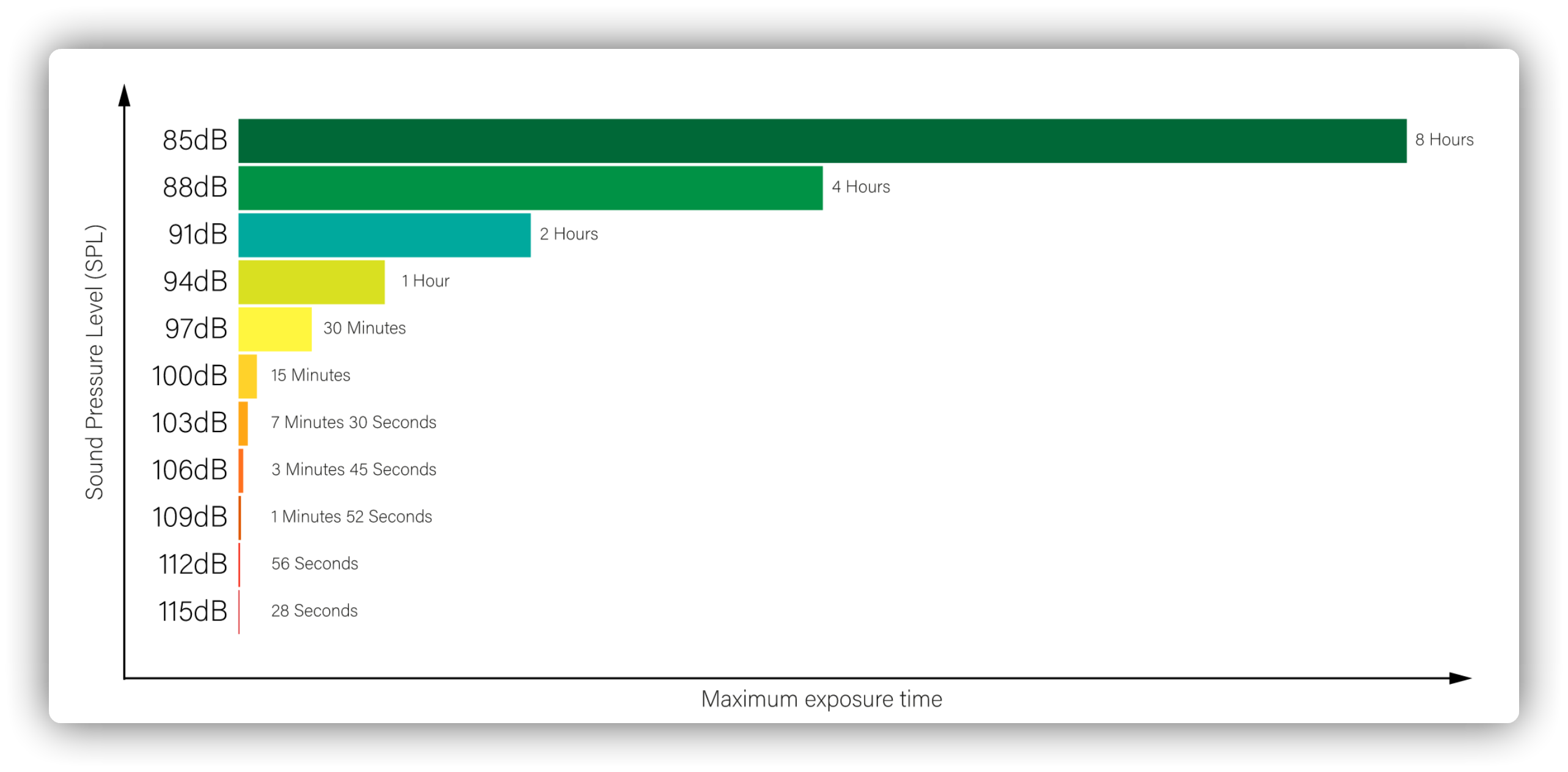

¶隔音

舞臺上的音量一般都是過大的,在排練室中即使做了音量調整,也只能勉強把峰值音量控制在 90 dB 左右。有人認爲這不夠搖滾,但是耳朵和手同樣重要。難以理解的是,很多音樂家害怕腱鞘炎,但少有人會注意聽力的永久性損失。

匹配耳道的 IEM 可以降低一些外界噪音,但對低頻的衰減較少。海綿耳塞比硅膠耳塞效果更好,但不適合油耳使用。我的 IEM 佩戴舒適,在播放音頻時,平均約能降低 18dB 的噪音,最終的排練音量約爲 70dB,對耳朵非常友好。

¶返聽

一個發射器可以在一個頻段發出音頻信號。多個接收器可以調至該頻段來獲取這個信號(一拖多)。如果想定製每個人聽到的音頻,就需要每人單獨用一個發射器對一個接收器,用單獨的頻道(一拖一)。

發射器一般爲 XLR 母口,也可以轉接 TS 或 3.5mm。如果只爲自己監聽,可以直接插入效果器的閒置輸出,控制好電平即可。如果也想返聽到其它人的聲音(尤其是在靜音排練中),就插入調音臺的輸出,現代的數字調音臺可以透過 APP 控制每個輸出包含哪些音軌,以及它們的音量、相位和 EQ 等。

接收器一般都爲 3.5mm 接口,平價 IEM 耳機開始流行使用 Type-C 攜帶 DSP 了,選購時需要注意。同時接收器建議固定在身體左側或背面。固定在右側有磕到琴的風險。

除了高端設備使用專有協議進行傳輸外,一般的耳返都使用 2.4Ghz 或 5Ghz 進行傳輸。因此在使用時最好關閉附近可能造成干擾的設備,比如手機熱點。

¶關於互連

¶線纜和模擬接口

先說明名詞:

- 常見的 3.5mm 耳機接口 = 小三芯

- 1/4’’ 尺寸,或者稱 6.35mm:

- TRS(Tip-Ring-Sleeve) = 大三芯

- TS(Tip-Sleeve) = 大二芯

- XLR = 卡儂口 (CANNON),與上述三個不同,只能傳輸單聲道信號。麥克風一般都是用這種線(XLR to XLR,一定是平衡的),傳統調音臺上的輸入都叫「麥克風輸入」。樂器等其它輸入要做到匹配阻抗(高阻改爲低阻)和調節平衡性(TS 線傳輸的不平衡改爲平衡)以減少長距離傳輸的噪音,這時就需要用單聲道 TRS to XLR (一般是平衡的)線。平衡與不平衡還意味著信號電平有 14dB 的差異。平衡音訊設備的運行電平為 +4dBU,而非平衡設備的運行電平為 -10dBv(單位確實不同,但不展開解釋)。

揚聲器電纜 (Speaker cable) 的電線較粗,導體也不同。樂器電纜是同軸的,中心導體被編織的屏蔽包圍(作為接地使用)。揚聲器電纜有兩個同規格的導體(一個正極,一個負極),這些導體也許有編織屏蔽(無論如何,編織不會帶電流)。

從樂器到效果器板,效果器之間,以及各種 line out 到 DI 及之前的線,樂器線 (Instrument cable, TS, 非平衡)始終是最佳選擇,因爲樂器的輸出就是不平衡的;從 DI 到調音臺或聲卡的線,優先使用 XLR,並將 6.35mm 接口保留備用;揚聲器線不應該另作別用,如果作爲樂器線,有增加噪音被拾取並放大的可能,造成嗡嗡聲和雜音。它只能且僅能用來連接箱頭和箱體。用樂器線代替會對導線、箱頭和箱體都有極大的風險:

- 箱頭後級除了信號外還傳輸極大的電流驅動箱體,樂器線無法承受該電流。

- 某些箱體在面對一些樂器線纜所帶來的額外電容時,可能會變得不穩定,尤其是當線纜較長時。這種額外的電容會導致功率放大器在非常高的頻率(可能高達 1MHz)下振盪,最終導致損毀。

只要電纜內的接線正確,XLR to TRS 的電纜可以跟 XLR to XLR 一樣提供平衡信號傳輸。XLR 和 TRS 都支持平衡連接,但關鍵在於接線方式,只要在購買前詢問商家即可,大部分的 XLR to TRS 都是平衡的:

- XLR 的針腳 2(正/熱)應該連接到 TRS 的尖端(tip);

- XLR 的針腳 3(負/冷)應接到 TRS 的環形(ring);

- XLR 的針腳 1(地/屏蔽)則接到 TRS 的套筒(sleeve)。

TRS 信號線傳輸的是平衡信號,當你在平衡信號設備中使用它們作為單聲道線的時候,需要成對地使用它們,一條作為左聲道,一條作為右聲道。這種情況下,每一條線裡面,其中一條導體會起傳到信號作用,另外一條導體就會起消除雜音的作用。

假如要用雙聲道,就必須買兩條單聲道的線纜。因爲一條 TRS 信號線的兩條導體都用來傳導信號。一條左聲道,一條右聲道,就沒有多餘的線用來消除雜音,此時 TRS 傳導的就是非平衡信號線。

選購線纜有三點:一是線纜的品質,可以透過 AWG 線規來大致瞭解,越低越好,樂器線在 18AWG 左右已經屬於高端水平。今年購入的 KGR 線纜都是在低價線纜中擁有遠超其它線纜的 AWG;二是接口鍍金,能提高美觀度和一點性能;三是外殼,編織外殼最結實,但手感不好。橡膠外殼手感好,且好看,能選多種顏色,但容易磨損。追求實用性的終極線纜是 DIY 的 Mogami 3368 高規線纜加上 NEUTRIK 的靜音鍍金插口,網上也有代爲焊接的成品出售。在 6 米以上的長度來看,跟低價線纜的差別才會慢慢拉開。

¶Ground Lifts

Rane:

許多設備都配有接地提升 (ground lift) 開關。然而,只有極少數情況下能證明接地提升開關能改善與接地相關的噪聲問題。實際上,接地提升開關的存在大大降低了設備「正確」接地的能力,從而降低了其對接地迴路嗡嗡聲 (ground loop hums) 和嗡鳴聲 (buzzes) 的免疫力。接地提升僅僅是當遇到接地問題時又試圖採用的另一種權宜之計。的確,一個由設備完全正確接地(且沒有接地提升開關 (ground lift switch))的系統,可以保證(是的,保證)無嗡嗡聲。然而,問題在於大多數設備在內部以及外部(交流電 (AC system) 方面)都未能做到正確接地。

以上是建立在打造完美的接地情況,而實際上大多數 DI 上的 Ground Lifts 都是有益的。對於一些沒有 Ground Lifts 的高端設備,需要時只能用特製的 LIFTER(一種轉接口)來斷開 XLR 的引腳 1,隔離平衡音頻信號的地面。但往深處講,Lift 掉 DI 的引腳 1 並不總是能切斷幻影電源,因為放大器和混音器共享第二個接地——電源系統接地。可以與變壓器隔离器 (transformer isolator blocks) 交替使用查看效果。

TLDR:一般都維持 DI 接地,如果遇到了接地干擾,打開它觀察是否有幫助,沒有就關上,查找其它原因。

有兩種「接地」:

- 安全接地。當出現故障時,此接地能迅速燒斷保險絲。高中物理中學的插座中的地線,就是這個用法。

- 信號接地。通常是信號電路的回路,或是作為屏蔽來保護信號電路。電吉他相關的討論中的「接地」,一般指這個。

所有的用電設備都必須接地,但最好只接地一次,否則在某些情況下,微小的電流會在這些多重接地之間循環,產生嗡嗡聲。遇到接地問題,千萬不能使用「三腳轉二腳」的插頭來解決問題,這樣做會使設備失去安全接地,造成用電風險。如果被琴弦或麥克風電擊,意味着安全接地失效,這時的器材極其危險,必須立刻斷電檢查接地,一般在舊建築中發生的概率較大。Ground Lifts 可以安全地切開接地,這個按鈕切斷 XLR 的屏蔽(引腳 1)與擴大器接地的連接,打破信號鏈中的可能接地迴圈。

噪音可能是由於設備存在兩條接地路徑所造成的。電源插頭中的綠/黃線是類型 1,樂器電纜中的屏蔽是類型 2。接地提升旨在斷開類型 2 接地的電路,以防與類型 1 接地產生衝突,例如在兩台市電供電設備之間的 DI 信號。噪音也可能是同一電路或附近的噪音電子設備造成的。噪音取決於位置。因此如果出现了問題,應該檢查同一電路中的所有用電器,查看當它們關閉時噪音是否消失。

許多平衡輸出包含接地提升開關,假如 Preamp 需要是信號路徑中的最後一個設備,接地提升(假設這是一個平衡輸出,因為接地提升開關的常見實現方式)將消除 Preamp 和 Poweramp 之間的接地迴路,但不會消除此之前的任何迴路。

¶幻象電源

電容式麥克風需要用幻象電源來同時傳輸信號和供電。上面說過傳統的調音臺都設計爲接受麥克風輸入,因此調音臺上有大量支持幻象電源的 XLR 接口。聲卡上一般也有一個幻象電源輸出以方便電容麥克風錄音。

DI 盒等無法接受幻象電源的設備連接到調音臺時,如果打開了調音臺的幻象電源,有存在燒毀另一端設備的風險,也有可能增加噪音。雖然這只是早期的情況,現在已經有很多安全設計了(類似 Poweramp 中的過電流保護),但不需要時應該還是關閉,以防萬一。

除電容麥克風外,像 SansAmp、Aguilar Tone Hammer V1 這樣的現代 Preamp,有幻象電源的輸入開關。手冊上寫到:啟用時,接地導通,設備可透過 XLR 輸出接受幻象電源供電;禁用時,舞台系統以及其他互聯設備的接地將與調音臺的接地隔離。這也可以知道,幻象電源和接地提升是對立的,不能同時開啓。幻象電源需要設備之間共用相同的接地,以便將 48V 直流電源正確地傳遞到需要供電的設備;而接地提升啓用時,設備的「屏蔽」或機箱接地被切斷,與其他設備(例如調音臺)的接地隔離開來。因此回到上一段的問題,打開 DI 盒的接地提升,就可以完全避免被意外打開的幻象電源燒毀的風險。

BDDI V2 的手冊裏對 PHANTOM & GROUND CONNECT SWITCH 的應用場景預設:

- 僅用 BDDI 的 XLR 連調音臺,打開。

- 用 XLR 連調音臺,也用 6.35mm 連接貝斯音箱(帶有交流接地),關閉。

- 如果無論打開或關閉都有噪聲,原因可能在交流電源插座。

- 如果存在沒有合適地接地的老式設備,跟正常接地的現代設備連接時要小心,前者可能會損壞與其連接的設備。

- 在使用幻象電源供電時,建議安裝 9V 電池,避免在切斷接地時發出響聲。

¶賣出的設備

¶Darkglass Hyper Luminal Compressor

MXR M87 非常透明,越來越覺得無聊,於是換了這個功能強大的壓縮。

手冊上沒有推薦預設,它算不上一個開箱即用的壓縮,學習適應成本挺高。這個效果器的 Level 不能當作推子,一般情況下都要控制在 13 點鐘以內,否則會產生較大底噪。

對於 SLAP,compressorpedalreviews.com 的作者如下推薦:

FET mode. Try the “All buttons in” mode. If that doesn’t suit you then stick with a higher ratio and Time knob more counterclockwise to kill more initial transient to balance slap and pop. But leave compression dial lower to allow a little more sizzle through.

對於指彈,則是:

For a lighter more snappy form of compression for general smoothing out “fuller” tone I like the following:

Mode: FET

Ratio: 4 or 8

Blend: 10:00

Time: 2:00 - 3:00 (without having changed anything in the Darkglass Suite)

Compression: noon - 1:00 (will depend on how hot the output of your bass is)

Output: to taste. Probably want to be just slightly above unity.I also adjusted the HPF to around 100hz.

但我發現 ALL IN 模式會詭異地增強音頭,產生一種包裹擠壓感,甚至有一點類似哇音效果,所以一般不用,BLEND MAX、Time 和 Comp 偏左、FET 12:1,即能完成 SLAP 時客觀功能上的任務。指示燈可以用來觀察攻擊和釋放的時間,攻擊越快,燈就會偏向直接亮起而非從第一顆開始迅速增加,釋放越慢,燈一盞盞熄滅的速度就會降低。

再引用一些探索方法,大部分也適用於其它帶相應功能的壓縮:

- 將比率設置為 4:1, 混合度設置為 100%濕音,壓縮強度設置到 100%。是的,這會造成嚴重的過壓縮,但這正是我們現在所需要的。我們希望讓你更容易聽到並感受到它的作用。

- 將時間設定為 0, 然後演奏一會。輕柔地演奏,大聲演奏,用力按弦,連音演奏,各種演奏方式都嘗試一下。慢慢增加時間設定,感受和聽到它是如何改變你演奏的動態效果的。一直調整到時間旋鈕的全部範圍。仔細注意音符的瞬態,以及它們是如何衰減的。

- 現在開始調回到你能獲得相當均勻的音符進攻,但又不會使它失去生氣的點。

- 接下來開始調節壓縮旋鈕。向回調直到你不再明顯感受到你正在對聲音施加大量壓縮。不過,在演奏時你可能仍能感受到它。

- 這就是你基本的設置。

- 較長的釋放時間通常會讓每個音符的尾音都得到更長時間的壓縮,從而獲得更一致的音量。不過這也可能會減弱一些聲音特徵,如弦噪音和拾音器起音。較短的釋放時間可以幫助平滑瞬態,同時保持聲音的攻擊性。對於我通常用撥片演奏的快節奏金屬,我傾向於使用 FET 式壓縮器並把釋放時間設定到最短或接近最短,因為 FET 式壓縮器本身就具有較短的最大攻擊時間和釋放時間,相比其他類型的壓縮器會增加聲音的攻擊性。不過,根據你的需求,也可以嘗試 HL 提供的其他兩種壓縮器類型。壓縮器的攻擊時間,即觸發壓縮所需的時間,可以在 Darkglass Suite 中調整。較快的攻擊時間可以幫助平滑大的瞬態並使信號更均勻,而較慢的攻擊時間則會讓瞬態更明顯/聲音更具攻擊性。我通常將攻擊時間設定到最慢,這樣我的撥片攻擊就能被聽到。

- 一旦你調好了釋放時間,我建議將混合旋鈕調到中間位置,這樣你能聽到 50% 壓縮和 50% 未壓縮的信號。從那裡開始,利用演奏時閃爍的增益減少指示燈來調整壓縮量。我個人喜歡在我最大音量時大約有 4dB 的增益減少(最多點亮 4 個指示燈)的效果。

- 既然你已經聽到了壓縮器的作用,並調好了攻擊和釋放,那就把混合旋鈕完全向左,只聽未壓縮的信號,然後開始演奏,逐漸旋轉混合旋鈕直到聽起來效果滿意。如果我想要更多的弦噪音或使用大量失真,我傾向於將混合旋鈕設置在 10 點或 11 點鐘位置或更低,因為失真本身就是一種減少動態範圍的工具,有時可以完全代替壓縮器。對於更柔和的指彈風格,我傾向於將混合旋鈕設置在 12 點到 2 點鐘位置之間,這樣可以減少弦噪音並使信號與失真聲音相比更飽滿。一旦設置好,再次調整踏板的輸出音量,使踩踏開關開/關時音量相等。

關於 Suite 軟件的設定:

- FET 模式是基于经典 FET 压缩器的声音,全开的时候会有更丰富的谐波成分,产生一种"超级饱满"的效果。

BUS 模式声音更加干净精确,具有很高的透明度。Super Symmetry 模式则有一種「音色塑造」的特性。

想要保留更多的低頻同時又不過度壓縮嗎?只需設置 HPF 的頻率點即可。我發現在 120Hz 到 140Hz 之間效果很不錯

¶Darkglass Harmonic Booster

只需要增益功能的話,只需要購買 Tc Spark Mini 等普通的 boost 即可,這個本質上是一個擁有三段 EQ + 中频扫频 + Darkglass 特色 Character 旋钮的 boost pedal. 它的作用有三点:

- Character 旋钮可以给干音增加一层色彩。

- 作为 Slap 音色 Mid Scoop 的 EQ 踏板。

- 增益或减弱电平,跟后面几个過載效果器搭配使用,可以增加過載里的「黑玻璃味」的音染,失真越重,這層音染越明顯越突出。

在更換 Tone Capsule 前級後,它的功能幾乎被完全取代,出售了。

@GMC 創建了一個基於 B3K 上內建 EQ 的 Source Audio EQ2 預設,這應該與 HB 角色旋鈕上的 EQ 是相同的。我進行了 A/B 測試,它們聽起來相當接近,以至於我賣掉了我的 HB,現在在想要那個聲音時使用 EQ2。該預設的 EQ 曲線為:

它只是完全乾淨的前置放大器/等化/增益推動。並沒有諧波泛音/飽和的魔法參與。所謂的「Character」控制只是混入一個特定的等化曲線,實際上與 Darkglass B3K 在過前削波前的音色塑形相似,實務上主要是中頻向下削,然而確實有助於把高中頻推出來,並且放在驅動踏板前方以塑造其響應。Character 控制帶來的相對高中頻增益就是「諧波推動器」這個名稱的由來——本質上是放大現有的諧波,而不是像驅動/飽和裝置那樣創造新的諧波。

¶DarkGlass Microtubes X

B3K 分頻版。

開聲的「模擬味」嚇到我了,沒想到居然像軟效果器那樣虛,像在乾音上硬生生地計算一層失真一樣。後來仔細調整後稍微找到一個 Sweet Point:兩個濾波在 13:30,Drive 在 10:30,Mix 和 Mid 都置中,這樣的聲音終於可以跟 Rhinotes 和 Agro 並列作爲三種不同的風格的 High Gain 失真音色了,但它絕對比不上歪工廠克隆的 B3K。

¶Origin Effects DCX Bass

一大特點是 HPF 和 LPF 是非常柔和的高低頻 EQ,以及 EQ 與 OD 的可選分離。但在過載量提高時會產生刺耳的 Fuzz 聲音,只有在 Voice=DRK 時才能作爲復古過載使用,聲音被 AfterShock 接近,不值這個價格。

L.F. 增強作用在過載後,減少作用在過載前。因此,添加低音不會讓過載太強,但它仍然增加了重量,而減少則有助於縮緊聲音。H.F. 是相反的,增強作用在驅動前,減少作用在驅動後。

¶JOYO R-26

它可以作爲一個備用的 Darkglass 風格音色。在這之前首先看中的是它的 EQ 功能:

EQ 範圍:1250Hz, 500Hz, 1.5kHz, 3kHz,如果高通和低通是按照 Darkglass Electronics Alpha ・ Omega Ultra V2 來設計的話,高通和低通分別爲 5kHz 和 80Hz,與 Zoom B2 FOUR 的 BEQ 效果 50Hz, 120Hz, 400Hz, 500Hz, 800Hz, 4.5kHz, 10kHz 相合後,除了 500Hz 外,完美地穿插在貝斯最常用的 40Hz-4kHz 之間,與之相比,Caline CP-81 有四五個根本無用的頻段,它在我這個場景裏確實不適合,但如果有人需要快速地調節 EQ、吉他貝斯共用、喜歡額外的音量和 Gain 控制,那麼它還是值得購買。

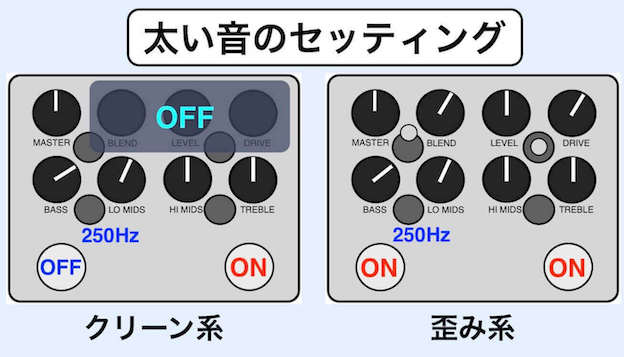

對這種較爲小衆的單塊,而且沒有官方 Preset 的情況下,如何尋找音色?

- 首先 LEVEL 確定爲用來平衡開關效果器時總體音量的大小,在開始調小值,完成音色調節後進行平衡調節,保證開關效果器音量相同。

- 其次 BLEND 直接調到最大,用純溼音減少一個混合的變量進行調節。

- 打平 EQ,將 Voice 選頻信號置中。

- 調節 Drive 找到某個適合的過載重中輕三個點,再「解禁」 EQ,調好後「解禁」 BLEND… 按順序擴展旋鈕以尋找音色。

- 對於 Voice 這種變化難以察覺的旋鈕,在它置中情況下調好音色後,將它置 MIN 或 MAX,用一段時間後再置回 MAX 或 MIN,這時差別應該會很明顯。

¶Markbass Vintage Pre

前級探索之一,幾乎不用 EQ,只體會它的過載和音染。有一段時間我特別想聽聽真實的電子管是什麼音色,但我拿到這一塊後,發現經過電子管放大的清音通道卻遠不如晶體管的失真通道,從此就對電子管祛魅了。

它的兩個失真預設聲音都不錯,在 Low Gain 下一個柔和光滑,一個略有沙礫,我可以說跟 AfterShock 的某些預設有 90% 以上的相似性(或者說 AS 就是模仿這種「僞電子管」失真)。如果只是爲了這兩個失真預設去買這個原價 4k 多人民幣的前級,確實不值得。

此外,也有很多缺點:

- BLEND 不和失真開關進行關聯,如果用失真的時候把 BLEND 打滿到全失真通道,關閉失真時,就會發現清音通道沒聲音(一般的設計思路是,關閉失真時,也會旁路掉 BLEND,相當於變為全清音通道)。此時 BLEND 就變成了一個清音的音量旋鈕。這意味著快速地在失真和清音之間切換是不可能的。

- GAIN 非常敏感,調到 9’ 以上就很容易讓 LED 閃燈,因此調整音量時 MASTER 需要調得步數很大。

- 預設的 EQ 只在清音通道時有效,OLD 是在 Scope 的基礎上削減高頻,兩個失真預設也是類似一種 Scope。

- 失真 High Gain 下效果不好,低頻太渾濁,失真部分偏向 Fuzz 而非 Distortion。

- 真電子管也許有某種特性,會抵消串聯在前面的單塊的部分失真效果,也許這就是吉他手們喜歡用 Send&Return 來進行四線解法的原因之一。

建議將 BLEND 調到 50%,在 FLAT EQ 前提下調整乾音的預設 EQ 和失真的 Drive 量,即可獲得較好的聲音起點。

¶MXR M80

非常標準的搖滾音色,但也可以說毫無特點。在二手 800 元的價位應該對比的是 NUX NBP-5,但後者有箱模和聲卡等等功能還便宜 200 多元,過載音色也有它獨特的厚重感。所以我沒有留下 M80。但如果坐標不在中國大陸,難以低價買到 NUX 的話,這顆經常在二手市場上出現的 M80 是 $100 價位中的最佳選擇。

啟動失真都會自動啟動「色彩」電路,中頻凹陷頻率在 800Hz,中頻旋鈕在 850Hz 附近。假設 5 點鐘(最大),4 點鐘則是輕微的中頻提升,3 點鐘則聽起來相當均衡。增益則從七點鐘的輕微增益調整到大約兩點鐘的失真效果。超過兩點鐘就會變得過於壓縮。混合度大約在中午位置效果很好。High Gain 下音色比較散,跟 Darkglass 音色還是沒得比。

¶二手 (FGN KNJB10RBD) & Sire V9 2nd ASH

FGN 那把原以爲是 NJB10RAL,沒想到是由於賣家標錯的一場誤會。退回去的時候卻被「提燈定損」地指出鋼筋口有磨損,但我無法舉證是是原有的還是調節時的磨損。因此在購買二手琴後進行 setup 時要注意這一點。

Sire V9 的那把雖然磕碰少,但存在指板包邊有些許開裂,拾音器磁點氧化,楓木琴頸變黑等問題。對於接近二手 Sire V7 的價格入手,在保值層面還是比較值得的,但功能層面實際上只升級了貼面而已(這把還少了護板),我更推薦好價格的 V7。但也許 V9 精選了水分較少的優質 Swamp ASH,這把的總重量在 4.2kg 左右,是在可接受範圍內的。賣家說兩年沒換弦,彈起來像橡皮筋,換了去年前買的 NYXL 後它重獲生機。

這兩把都有 Neck Dive 的問題,至此我才發現 Cort B4 的手感原來是如此地好,沒有頸部下沉,就不需要用右手小臂靠在琴身上維持平衡,可以讓右手手腕近乎平行地撥弦。之前上手的 Squier 和 GSR 也沒有這個問題,讓我忽略了這一點。有一說 Gotoh GB528 可以直接替換 Sire V7 的 Tuner,但實際減重只有 150g 不到(即使用再輕的 Hipshot 也不過 200g),而這個 Tuner 一套需要 800 元人民幣,不值得。網上有三種方法解決 Neck Dive:

- 在琴身底部背帶扣的位置加上配重平衡中心。

- 把背帶繞過皮帶或皮帶扣。

- 買橡膠防滑貼片貼在背帶與肩部接觸的位置。

我想嘗試第三種方法,但發現買來的兩個防滑膠布都不適合貼在背帶上,硅膠的不穩固、原用於地板防滑的摩擦力不足。最後只能賣掉尼龍背帶,換麂皮背帶。

我一直覺得效果器板可以完全代替貝斯板載電路,但實際上在琴上就可以直接控制 EQ 這一點比想象的要方便得多。Marcus Heritage-3 Preamp 可以打開電路蓋調整藍色電位器來調節主動電路時的輸出,在 65% 左右的地方,可以使得它與被動電路時的輸出一致。它的低頻是 20Hz,高頻是 10KHz,中頻是 80Hz~600Hz~2Khz,看起來低頻太低,高頻太高,中頻偏 Low Mid,但實際上恰好跟效果器 EQ 的主要頻段錯開,理論上搭配使用可以獲得很好的效果。但實際上還需時間檢驗。

¶在用的設備

在電氣性能上位於中高端水平,在主觀上符合我的音色喜好。這是我組板的原則。

日常練習使用的效果器板,主要玩過載:Cort B4(Tone Capsule) -> Empress Compressor Bass -> TC Spark Booster -> 一堆破音塊。… -> Zoom MS-60B+ -> 一堆前級。… -> Darkglass Infinity -> Amp or Headphone

排練用副板:One control Tuner MKII -> MXR M87 -> VT BASS DI -> Xvive U4 & AMP

¶Cort B4 + 三土 Tone Capsule

原裝的 Bartolini MK-1 在被動模式下仍然會消耗電池,並且同樣地會因爲電池電量不足而產生音量下降、削波等情況。在擁有了效果器以後,一般不使用它自帶的三段 EQ ,以延長琴的電池壽命。但琴上的拾音器平衡旋鈕仍然很好用,在向右側擰,會獲得更加緊湊的音色,跟在 JBass 琴橋拾音器演奏那樣;在中間時是富有衝擊力的溫暖干音;在最左側是一種較厚重渾濁的音色,幾乎不用。後來發現中间位置好听是因为有 5 db 左右的 500hz scoop。

- 琴橋彈 E 空弦的頻率平滑,扭到中間,明顯有 550Hz scoop;彈 G 空弦,明顯頻率卻變為了 800~1200Hz 的 scoop,1200Hz 最嚴重。

- 琴頸的 1kHz 比琴橋略少,扭到中間,區別不大,彈 E 弦從 600Hz scoop 轉為了 500Hz。

定製在拾音器中間的 Ramp,尺寸爲 108mm * 44mm * 8mm(長 * 間距 * 兩側高度),後來發現調節拾音器高度,以平衡 E、G 弦的音量後,Ramp 的高度會偏低,但是又覺得現在的高度是吃弦停靠手指時最舒服的),讓師傅在中間加多 1mm 高度即可。Ramp 上方貼貼紙好看,但壽命很短。另外,一般售賣的貝斯琴橋鋼罩、J 貝斯拇指托等部件,可以用強力地毯膠來粘貼安裝,在無漆的 B4 上不會留膠。如果要加拾音器鋼罩,需要購買五弦版本,120mm 孔距的四弦無法安裝。

在二月底的時候去升級了三土的 Tone Capsule,雖然師傅把原旋鈕的低中高改成了高中低,以及主被動的切換弄反了,但無傷大雅,對比起原來的 Bartolini MK-1 Preamp,現在才是真正地主被動切換和優質的三段 EQ。在主動模式下即使 EQ 打平也有輕微的柔和音染。EQ 在 mid scoop 時的設定已經可以替代 Darkglass Harmonic Booster 了。

發現 POP 的時候會刮傷木頭,於是用了亞克力板自己勾出了一個小護板,建議買 3mm 和 2mm 的厚度,並實際測試哪個最能減少手指的運動且保留恰當的空間。我使用白色地毯膠來沾上,很穩固且較美觀。

¶二手 ESP Edwards E-AM-135ASM

在日產標準琴中價格不錯,我注意到一點,前兩把的主人要麼是很久沒有使用貝斯,要麼還是新手,對琴的瞭解不深。而這一把的主人是個只有一把琴並準備換五弦的正常貝斯手,說明這把琴到我手上之前都正在服役,這種情況下購買二手琴的出現品絲不平等風險的概率較小。

標準的配置:

Swamp AshBody:總體重量輕,有些許磕碰,螺絲生鏽,不影響使用的問題就不是問題。可以注意到琴身和琴頸的連接處非常平齊光滑。Hard MapleNeck:和上述的 FGN 一樣,琴頸是光澤漆(gloss),這種漆過於平整,跟手的接觸面積大,導致摩擦力大從而產生黏手的感覺;而 Sire 的啞光漆(satin)手感好,但楓木極易染色變黑。綜合看來 Cort B4 的多拼深色琴頸是最好的,既有裸木的流暢手感,又不會染色。B4 的拾音器手感更不用說,圓潤的邊緣比 J 的直角邊也舒服不少,而且 B4 沒有護板,拇指可以喫得更深。值得一提的是 Edwards 這種帶清漆的琴頸(具體來說是包邊帶漆)可以粘貼熒光圓點品記(可以透過酒精來去殘膠),同樣帶有清漆的楓木指板可以保持光潔,也方便保養。另外鋼筋調節口使用了 Spoke Wheel,優點是大大減少了單個螺絲口的滑絲風險,也免用了直角的六角扳手,同時作爲尾調鋼筋,不需要開槽,減少了對外觀的影響。GOTOH GB11WTuner:輕質弦鈕減少了上兩把琴的 Neck Dive 問題,再加上麂皮背帶,可以說比 Cort B4 還穩固。但到貨時發現琴頭有響聲,原因是正面的六角螺母鬆動,普通的扳手無法咬合太過淺的螺母,於是量好尺寸又買了一套外六角扳手。GOTOH 404SJ-4Bridge:到貨時發現 D 弦的八度音螺絲略有磨損,不過對於八度音這種極少調節的部分其實無關緊要。同時它還可以進行穿體上弦。Seymour Duncan SJB-1Pickups:這款拾音器在中國幾乎沒有零售的。評價多爲「標準的復古音色」,早年有被用於 Vintage 貝斯替代,同時 ESP 本家很多貝斯也使用此 PU,如 ESP Lisa 二代。雖然琴身配色像 70s,但拾音器間距仍然爲 60s,在琴橋拾音器上撥弦也不會被琴橋刮到手。這個拾音器上的字樣爲 Basslines,在這把琴生產後不久,它印刷字體就改爲了 Seymour Duncan。琴頸拾音器的「鼻音」非常濃重,這個見仁見智,我個人比較喜歡,它的琴頸音色特點遠超過琴橋拾音器的,所以可以說更像一個 PJ。對比起來 FGN 和 Sire 的拾音器就顯得非常 “Hifi” 非常清晰。Cort B4 其實也有鼻音,但屬於那種較爲清晰的咕嚕聲,這款則是最原始的咆哮聲響。Active 3-Band EQ w/ Slap switchPreamp:主音量提拉爲 Slap 模式,可以在電路板中調節低頻提升和中頻削減,也許能在樂曲中快速切換 EQ。由於這把琴不能切換被動模式,所以三段 EQ 旋鈕的置中吸附就非常重要了,同時背後的電池倉是按壓旋轉設計的,非常方便更換電池。剛受到琴的時候有一個旋鈕有雜音,WD40 噴塗後就消失了。

¶ORANGE CRUSH 50 BASS AMP COMBO

在此產品與 Fender Rumble 40 之間抉擇,基於價格選了 Orange,另一個原因是因爲它有 Fx Loop 和 12 英寸單元。網路上說如果要清音則 Rumber,要過載則 Orange,但實際上後者可以直接接 Return 來繞過它的前級,繞過後之後主音量起作用(連 Tuner 都用不了了)。另外,這個音箱在連接了耳機接口後是會把音箱靜音的。Edwards 的 SJB-1 輸出聽說已經比 Vintage 要強,但 DAW 中顯示電平僅爲 -30db 左右,比 Cort B4 低得多,在這個 50W 的 AMP 上,直接接 Return 後大概要把音量旋轉到 10:30 來獲得小房間內的最佳音量(約 75db)。

它的前級電路是全模擬的,可以作出 Fuzz 的聲音。其自帶的 Tuner 也沒那麼方便,因爲不僅不能 Mute 掉信號,而且低頭查看一個不太靈敏的小 LED 燈也是不好受的。

我將它放在房間中軸線上,離牆約一米,它背後是一個鏤空的貨架。我用廢棄的牀上電腦桌和筆電粘貼型支架將其抬起角度,使之直對我的頭部,得到的效果不錯。

¶Empress Compressor Bass

壓縮的終極產品之一,不是 Cali76 就是它,硬要選,喜歡溫暖復古選 Cali,現代和 Slap 選 Empress,不過其實因曲風產生的差異非常小。在落地壓縮機產品中,Empress 跟 MXR M87、Keeley bassist 三者同稱爲最透明的貝斯壓縮。而它對比 M87 或者前代 Empress,多了濾波器和音色撥檔,使之可以從透明和增加色彩間進行切換,其中的 mid scoop 色彩的評價較高。

手冊上的 presets 是一個非常好的開始,溫暖的純指彈選擇 Smooth & Warm,指彈跟 SLAP 結合的中等壓縮選擇 Added Control,純 SLAP 所需要的高壓縮則使用 Slappa Da Bass,需要用撥片大力演奏並維持高度均衡時,使用接近於 Limiter 的 Level & Grind。此外手冊中含有一個設定叫做 engaged or bypassed at startup,其實這個 “startup” 是通電時的「啓動」,這個設置即通電後啓動效果器開關與否。一般選 bypassed。瞭解到這一點後我才注意到同在板子上的兩個 Tech21 的前級都是 engaged at startup,每次開電源都要關掉一個,有點麻煩。

除去一般的壓縮效果設定,Empress 的精髓在於 side-chain、色彩撥檔和 SC HP 旋鈕。side-chain 一般用於配合鼓等其它樂器的壓縮,幾乎用不上;因爲 Empress 通常放在效果器鏈首位,色彩撥檔可以作爲整個信號鏈的色彩定義——略微削減中頻以提升清晰度或是提高中頻配合後續的過載。

SC HP 決定壓縮機開始工作的起始頻率,從 20Hz 到 400Hz,可以保留部分低頻不被壓縮。大部分貝斯即使在很好的 setup 上,四根弦的響度也總是有不同的,E 弦的響度往往要比其它弦稍高,撥動 E 弦在壓縮機上產生的 Input 會遠遠大於(即使大力)撥動 G 弦時產生的 Input,而傳統上透過觀察 LED meter 來調節 Input 的方法,一般是透過最強的輸入來決定 Input 調到多少。如果完全讓壓縮機壓縮所有低頻,那麼這個「最強的輸入」會過大,導致調節 Input 後,其它弦上的音符產生的 Input 過小。即非常低的 SCHP 設定會導致整體壓縮率較低。另外也有貝斯手不喜歡他們的低音符被過度壓縮,因此該旋鈕對於五弦貝斯尤爲有效(這也是手冊上介紹的優點)。實際使用的調節也有捷徑,只需要觀察彈奏所有琴弦時的 gain reduction(紅燈)情況。如果注意到 E 弦上的比其它弦高太多,就提高 SC HP,直到完全平衡。

¶MXR M87

最透明的壓縮器之一,黑色限定版質感非常好,但黑色字體在剛入手時不方便閱讀。賣出後又重新買回了一個普通版放到了副板上,因爲它的透明度和調節性還是無可替代的。

它的 INPUT 要求非常高,未更換拾音器和前級前,需要讓 INPUT 在接近打滿的位置才能滿足手冊的要求。

手冊上的預設:

| 目標效果 | RELEASE | ATTACK | RATIO | INPUT(調節至 LED 燈亮起程度) |

|---|---|---|---|---|

| 標準錄音室壓縮範圍 | 12’ | 12’ | 4:1 or 8:1 | 起音時 -3 to -7 dB |

| 柔化起音 | Slower (逆时针) | Faster (順时针) | 4:1 or 8:1 | 起音時 -3 to -5 dB |

| 強化起音 | Faster | Slower | 4:1 or 8:1 | - |

| 強化壓縮 | Slow(12’以前) | Fast(12’以後) | 12:1 or 20:1 | 不出現紅燈的前提下儘量高 |

| 軟限幅 | Slow | Fast | 12:1 | - |

| 硬限幅 | Fastest | Fastest | 20:1 | - |

| 「擠壓」限幅 | Slow | Fast | 12:1 or 20:1 | - |

手冊上對的 ATTACK 和 RELEASE 的描述不清楚, 只要明白一點,順時針擰都爲增加時間,減少速度,變得「更慢」,跟 Empress 的旋鈕一致。同時,慢啓動 + 快釋放適合 SLAP,快啓動 + 慢釋放適合指彈。

¶TC Spark Booster

它的 Mini 版是一個純淨的清音推子,而這個標準版則可以當作有 2-band EQ 的過載使用。低頻控制大約在 80–125Hz,高頻控制大約在 2Khz;預設的 FAT 的 Q 值溫和,提升約 150–200Hz 的區域,可能也輕微影響到 300Hz,MID 提升約 400–600Hz 的區域。高低頻的旋鈕在置中時有輕微吸附手感,這一細節非常友好,同時它在吉他和貝斯之間都通用。

三段音色切換在使用上,Fat 可以提供非常飽和溫暖的聲音,Mid 則是不太明顯的中音增強,Clean 則可以讓其回到清音推子的作用。2-band EQ 的作用可以也可以完成 Mid Boost 和 Mid Scoop 的作用,把它放到副版上作爲 SLAP、SOLO 時的專屬效果器,很不錯,後來發現實在太棒了,又回到主板上。

這塊是手上性價比最高的效果器。

¶Source Audio Aftershock Bass Distortion

默認的 Tube 預設非常好聽,一種圓潤溫暖不拖泥帶水的電子管過載或失真。連接 Neuro 軟件後有大量可用性極高的預設可供選用,涵蓋了從吉他到貝斯的過載、失真和 Fuzz 等,但:

- Hifi 小尾巴無法使附帶的 TRS 轉接線把效果器連接到手機。

- Neuro3 的新帳號無法在老版本 Neuro 中使用,而新 Neuro3 登錄又偶發網絡連接錯誤問題。

它是在我的板中,性價比,同时也是性能最強的一塊。幾乎不可能調出「數字味」,所有 Tube 模擬或者偏溫暖的 High Gain 都栩栩如生。三個預設以外,還可以再做三個預設以供快速切換。

這塊是手上功能最強的綜合過載效果器。

¶Aguilar Agro

在 shootout 中鶴立雞羣的一塊,在一眾走溫暖路線的過載中,擁有如 Darkglass 一般的亮、脆音色,俗稱「鋼筋味」。

第一個購買時沒體會到它的美妙之處,賣了,又買回來,但第二個 Agro 是另一個版本,細節略有不同,外觀沒那麼好看了。而且不知道是不是錯覺,它的「性能」也下降了, Saturation 在十二點之前幾乎體驗不到那種靚麗的過載音色,而且需要較大量的 Level 進行補償音量,此時會產生較大的底噪,而十二點往後過載量又會快速升高。很難馴服,但是用了一段時間之後又逐漸覺得它的核心風味仍然沒變,仍然會留在我的板上。

Contour 是中頻削減。手冊上說它的中心頻率是 900Hz,且有一個寬廣的 Q 值,完全順時針旋轉是平坦的,完全逆時針旋轉是最大削減——這是在音效進入削波階段之前應用的,因此它也塑造了 Agro 的失真方式。

Presence 控制極高頻範圍,從 4kHz 以上,能夠實現-20dB 的削減,但僅支持+6dB 的增強。這個設置在削波階段之後,因此你可以用它來減弱嘶嘶聲,特別是在不使用喇叭模擬的情況下直連使用時。

我發現了一些平衡技巧。低增益設置 = 降低存在感,同時保持輪廓高。這可以保持清晰度和低頻;高增益設置 = 由於開始出現壓縮和增益結構帶來的中頻諧波內容,你可以在不損失低頻的情況下將存在感提高(顯然,如果變得太亮就應該停止),並且可以降低輪廓,以削減一些多餘的中頻。

我個人有兩個甜蜜點。第一個是將輪廓幾乎調到最大,飽和度相當低,剛好在失真邊緣。當存在感調到正中間時,我能聽到高頻的增強,並且低音聽起來有些緊繃,但也充滿活力。這絕對可以作為大多數音樂風格的常用音色。

第二個甜蜜點是聲音剛開始從過載過渡到失真。我將輪廓調低,直到聽到金屬般的撞擊聲,但不會讓人感到完全的強烈。這在擁擠的混音中能產生轟鳴的聲音,尤其是在演奏快速且有力的時候效果更佳。

這塊是我第二喜歡的過載效果器。

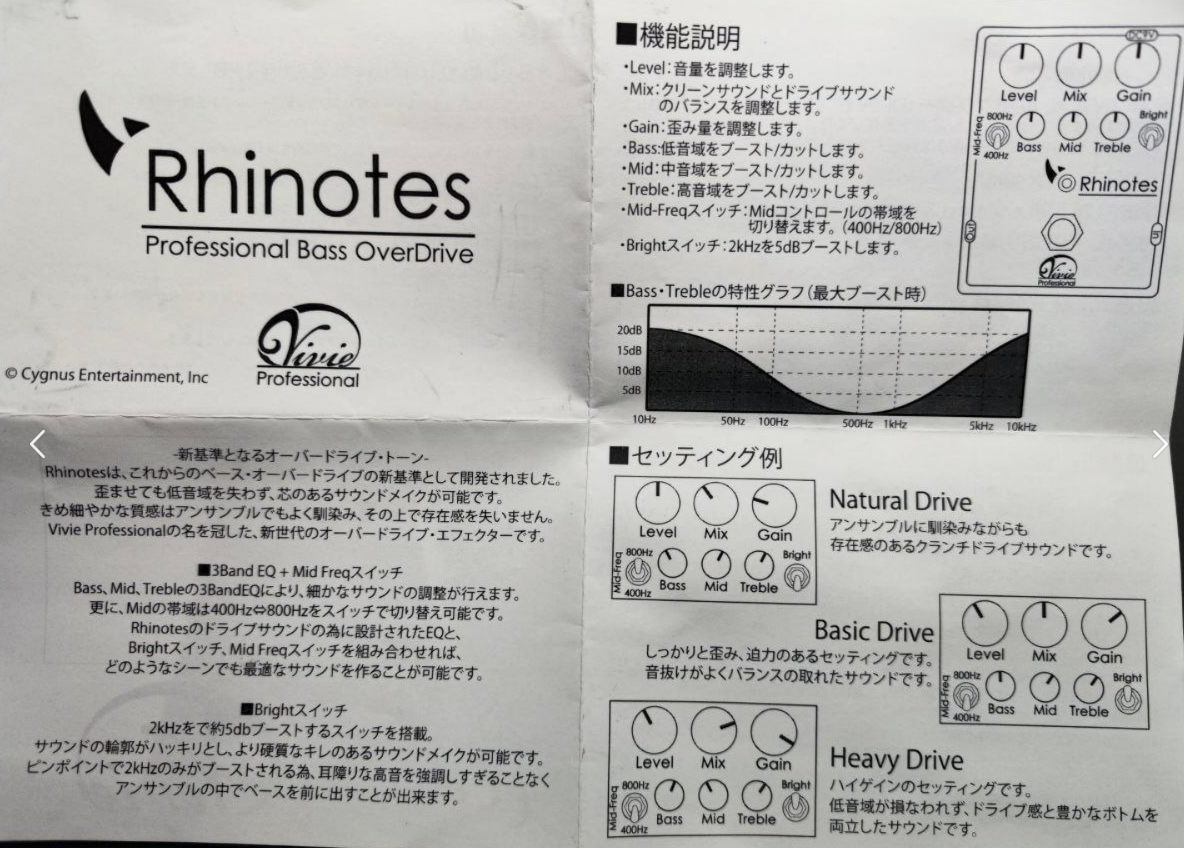

¶Vivie Rhinotes

國內都在說這一塊很「日系」,雖然除了看到很多日本貝斯手都在用以外,我其实沒發現有哪幾首歌的貝斯有它的風格。只描述它的音色如下:沙、麻、散。High Gain 類似 Darkglass 的 B3K,但是它的優點在於,無論 Gain 調多大,低頻永遠都在那裏,幾乎不受影響,不像 DG 那樣需要用 EQ 補上缺失的低頻。用法也可以把 BLEND 打滿,Gain 關掉,做潤色用,別有一番風味。說明書上前兩個預設的音色也不錯。

這個相比它的「上位替代」190 Red Zone,實則更加優秀, Red Zone 的早期型號在 MIX 爲零時仍會削波,這樣導致它就無法成爲一個 Low Gain 或輕音潤色的過載。不知後期型號有無改善。

後來在用死弦彈《KillKiss》時發現,在所有破音效果器中只有這一塊最好聽,大力撥弦時的打品聲被失真後成爲了美味的中頻,非常靚麗突出。其它的,即使是最貴的 Infinity,對於缺少高頻的死弦,只能產生傳統的低頻咆哮失真,而屬於 Darkglass 的味道藏在那一點點可憐的高頻之中若隱若現,顯得不倫不類。

這塊是我第一喜歡的過載效果器。

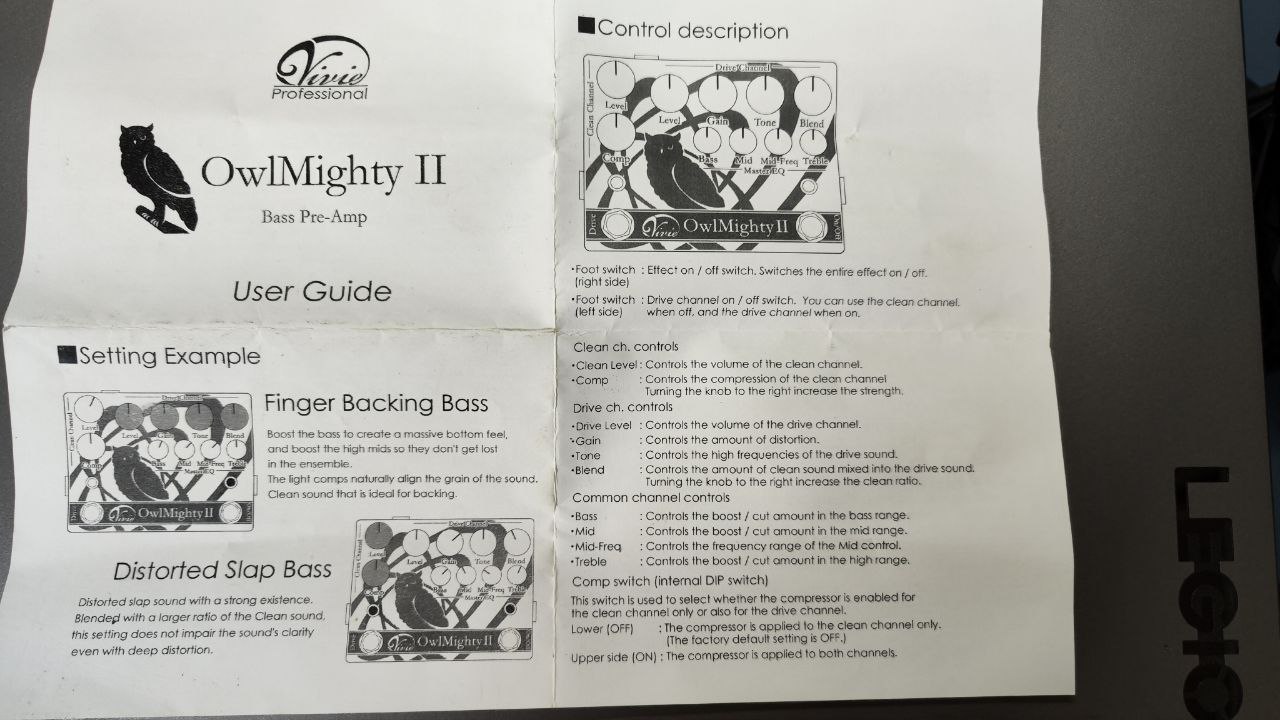

¶Vivie OwlMighty II

OwiMighty 可調性高於 Rhinotes,但是按手冊的設定,發現跟 Rhinotes 相比低頻偏薄,欠缺飽滿度,頻譜上 Low-Mid 比低頻更多一些。並非即開即用,需要額外的 EQ 調整,比如在150Hz 左右提高一些可以明顯增厚音色。它背後有 Trim pot 可以關掉開啓過載時的壓縮)。

Bass : Shelving ±18dB @30Hz ±10dB @100Hz

Mid : Peaking ±18dB 160Hz ~ 3.4kHz

Treble : Shelving ±16dB @8kHz ±10dB @1kHzComp Threshold : -28dB (max) Attack : 18ms(typ) Release : 240ms(types)

¶Aguilar Tone Hammer V2

非常純粹的 EQ+過載電路,沒有什麼 Presence 之類的額外旋鈕,操作性滿分。

先引用論壇上的討論:

- V2 尺寸為 4.5 英寸寬(比 V1 寬了僅 1/8 英寸)x 3.5 英寸高。並不是網站上所聲明的 5.5 英寸寬 x 4 英寸高。佔用了與我的 V1 相同的板面空間。

- 和 V1 的內部電路幾乎是相同的, 因此可以在相似的設置下讓這它們聽起來完全一樣。唯一的區別是 V2 的增益控制與驅動旋鈕同時工作,而 V1 沒有驅動旋鈕。新的驅動旋鈕很有趣,但有點棘手。它僅添加預增益驅動,因此在兩個腳踏開關之間平衡兩種聲音會更困難,尤其是沒有可以調整的音量增強。啟用 V2 驅動與 V1 AGS 時的音量提升相同,為了匹配 AGS 音色,必須根據調整 V2 的增益和驅動。

- 耳機放大器的音質不是很好,而且輔助輸入和耳機輸出都是單聲道的,所有聲音都會合併為單聲道,這就是音質聽起來很糟糕的原因

- Aguilar TONE HAMMER 前級 V1 擁有一個清晰的 D.I.、幻象電源,並且均衡器對於低音吉他手非常友好。在我看來,新款 V2 不如 V1。

- 對於 V1 的使用建議如下,完全可以代入 V2 使用:

- 當 AGS 關閉時,它只是一個超乾淨的 EQ 和增益提升。非常高品質,並且可調的中頻控制非常棒,TH 在很大程度上覆蓋了 Sadowsky 的特點。當 AGS 關閉時,低頻控制的設置為 40 Hz,4k 高頻設置也是如此。

- TH 的均衡器在啟用時是平坦的。當你同時啟動 AGS 時,在最低設置下,除非你的貝斯在輸出方面非常高,否則完全沒有雜音。啟用 AGS 時,高音會迅速滾降,模擬了復古無高音揚聲器的音箱。因此,即使低音和中音保持不變,聲音聽起來會在一開始就變得更溫暖。高音控制現在更像是 SansAmp 產品上的 Presence 旋鈕。在 2.5k 頻段中調整出有點顆粒感的中音。非常順滑。當你提升低音時,它們會稍微緊縮,因此不再顯得非常深沉和轟鳴,而是變得豐滿和復古。當 AGS 增益完全逆時針轉到底,音符上依然沒有雜音。中音控制仍然允許你在想要的地方提升/削減中音。非常流暢,復古音色而沒有雜音。

- 隨著你增加更多的 AGS 增益,音色變得更溫暖,直到出現一些過載,然後開始失真。當 EQ 處於平坦狀態時,過載音色非常指向中頻,聽起來可能有點鼻音和刺耳。但要記住,這是在 EQ 平坦的情況下,大多數習慣聽經典真空管放大器(例如 SVT)的朋友應該注意,SVT 的音色並不是平坦的。它有中頻削減。因此,為了去掉 TH 中那種鼻音的中音,在增加增益的同時,你必須削減中音。將旋鈕設置在大約 2-3 點鐘的位置,使中頻控制在 750 Hz 的範圍內,你會得到一些經典的 SVT 式的中頻削減。從那裡開始削減中音以獲得你想要的音色。將其削減到 10 點到 8 點之間,你幾乎可以閉上眼睛,想像你正在通過 BDDI 而不是 Tone Hammer。好的一點是,你根本不需要使用 Blend 旋鈕來控制那個中頻削減。只需根據你的喜好削減中音以獲得你想要的音色,然後調整高頻(記住這現在更像是一種 Presence?)以獲得你想要的削減量。然後,如果你想要更豐滿和深沉的音色,就調高低頻,或者減少它以保持較薄的音質。 非常光滑,也很酷。

- 這裡有另一個我經常使用的 TH 技巧。我會將 750 赫茲的中音完全切掉,來獲得一種搖滾的音色。將低音和高音提高到大約 2 點鐘的位置,這與 BDDI 手冊中的“Fat Tube”設置非常相似。但巧妙的地方在於反而將高音和低音削減。我會將低音設置到 11 點或也許 10 點的位置,並將高音完全降低到 8 或 9 點的位置。這樣的結果是一種非常溫暖、低中音主導的音色(因為高中音和低音都被削減得很低),帶有微妙而低調的高音。這聽起來非常像 B15’ish,與帶圓卷弦的 P 低音或爵士低音搭配時音效極佳。此時,如果你想要更多的深度,而不是提高低音,你可以將中頻旋鈕順時針轉動,這樣就會削減高音和清晰度。如果你想要更多這種效果,那麼將旋鈕逆時針轉動就能將那些高音重新帶回音色。高音和低音保持不變,因此這是一種在表演中輕鬆調整音色以獲得更多或更少清晰度的方式。

- 很多人在這裡批評 Tone Hammer,因為你不能像第二通道一樣使用 AGS,隨意切換增效而不造成音量差異。我想我可以理解這一點,但其實這不是 Aguilar 的設計初衷。相反地,可以把它視為一種單通道音色塑造器,能夠將你的音色“錘打”(抱歉這個雙關語)成各種不同的方向。這需要一點時間去玩弄控制器來弄清楚每個控制的作用。我仍然不時學習到新事物。它並不複雜,而是 AGS 電路與中頻控制結合得非常緊密,改變中頻會影響增效音色,而你添加的增益越多,低音就會收緊,以防止聲音變得混濁。

- 箱頭版的 頻率測量,也可作爲落地單塊版的參考。

以下是 Bass the World 提供的設置參考:

¶Nux NBP-5

上了演出副板,後來又單獨帶給 Edwards 用。它的過載是一種厚實穩重的音色,不同於任何經典的音箱效果,但仍然可以透過加載 IR 來獲得任一常見音箱的 EQ 曲線,中頻掃頻、聲卡/耳機功能、隱藏的噪音門、可選箱頭搭配的 IR,大量的細節功能對比 70 美元的入手價,實在是非常良心的產品,推荐給所有囊中羞澀的貝斯手。當然了,在我最重視的過載方面略遜其它的破音塊一籌,那麼即使在便宜也算不上「最」有性價比的。

¶Shin’s Music Bass Master Preamp

中頻旋鈕只削減不提升,低頻和高頻旋鈕只提升不削減,並且爲 Shelf。不過也有人覺得低頻在 9 點,中頻在 12 點,高頻在 9 點時是平坦的感覺。

失真對力度的變化很敏感,也許這就是所謂的「真」音箱的動態,不過這種電子管的削波並沒有我想象的那麼好聽,當 Drive 設得很低時才能達到想象中的電子管溫暖音色但稍微擰大一點Drive 和 D.vol 在耳機中就會出現高頻過多的 Fuzz 的聲音,但就它本身作爲一個箱體模擬,又不適合像普通的破音塊一樣,再套一個箱體模擬來,只能透過降低 Tone 來緩解(它從 300Hz 以上開始衰減)。看來跟 Markbass Vintage Pre 一致,對電子管追求到極致也不一定能發出個人喜好的聲音。

後來遇見兩個人說同爲 Bassman 風格的 Oringin Black Face 也是類似的音色。另外,手上這一塊 Drive 旋鈕轉動的時候也會有一些雜音。)

¶Tech21 VT BASS DI

與 BDDI 比更偏 VST 咆哮風格的音色,可以嘗試套用它的前一代產品 SansAmp VT BASS、VT BASS DELUXE 在網上的預設。但是要注意前級 preset 不一定適合自己玩或者現場,最後還是要根據聽感微調。

廠商提供的範例音色,本質上僅僅是他們喜歡的聲音。例如,我從 SVT 獲得的音色與之截然不同。但他們之所以這樣命名,是因為他們覺得這樣合適。此外,VT 的旋鈕非常敏感,且範圍廣泛,因此比市面上任何其他踏板都更甚,旋鈕位置毫無意義。

Ref:爲什麼在現場混音中應該 Mid Boost 但是 SVT 卻是 Mid Scoop?

三段 EQ 的旋鈕中心位置並不是平坦的相應,具體位置是:

Bass: 12:15

Mid & Character: 剛過中心

treble: 9:00 和 10:00 之間

打滿 BLEND,開啓 Bite 和 Sim 的情況下篩選出的設定如下,Bass-Tone 指 B4 被動模式下的拾音器平衡,數字爲時鐘點數:

| Name | BLEND | MID | CHAR | DRIVE | LOW | HIGH | Bass-Tone |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Little Dry | MAX | 14 | 11:30 | 9 | 12 | 10 | MID |

| Medium Dry | MAX | 10:30 | 9 | 10:30 | 11 | 12 | MID |

| Medium Drive | MAX | 13 | 10 | 14 | 12 | 12:30 | ANY |

| Super Drive | MAX | 11:30 | 12 | 14 | 14 | 11 | ANY |

| Little bite | MAX | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | MAX_R |

| Standard Clean(SVT-Style) | MAX | 10:30 | 9 | 12 | 13:30 | 13:00 | MID |

| Standard Fat Clean(FAT TUBE) | MAX | 12 | 11 | 11:30 | 12 | 12 | MAX_L |

| Medium bite drive(FLIP TOP-Style) | MAX | 13:30 | 12 | 11 | 13 | 12 | MAX_R |

| ⚡Standard Warm(WARM COMPRESSION) | MAX | 13:30 | 9 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | ANY |

- 兩個 Dry 爲乾音,具有顆粒感,第一個尤其適合中和新弦太 spicy 的音色,也可搭配其它效果器使用。

- 兩個 Drive 爲廣義上的「失真過載」,Medium 爲溫暖的 Distortion,Super 爲類似 Big Muff 的溫暖嗡嗡聲。

- 兩個 Bite 提高了中高頻某些區域,音色緊湊有顆粒感,並儘量不引進高頻品絲噪聲,適合 Funk 指彈。

- 三個 Standard 爲標準音色,不需要或不適合用以上的特殊音色時,用它們準沒錯,其中 Warm 是整個 VTDI 最好聽的一個的音色,常用。

熟悉之後就不需要再拘泥於以上的預設,因爲根據琴弦狀態的不同,音色差異較大,根據實際情況微調部分旋鈕可以獲得最佳的效果。

但後來發現 Bite 對於高頻的增益會使得 G 弦太過刺耳,也許是經年使用後電位器的特性發生了變化,原先的預設已經在我耳朵中不算好聽,在掌握了音色設置以後,就可以根據實際聽感進行調整。我發現降低 Treble,再提高 Character 來拉回高頻,它的 Mid High 頻段的音色會非常有質感,帶有輕微的「空洞、迴響」的感覺。

二手買回來使用半年以後,開關按鈕出现了故障,根據 talkbass 上的描述,是踩釘下的彈簧偏離了位置,拿螺絲刀輕輕推正即可。

¶Tech21 SansAmp Bass Driver DI V2

跟 VTDI 相比,箱體模擬不可關閉,少了 bite 開關,多了中頻和低頻的頻段切換。在跟 VTDI 相近的 Setting 下更加溫暖深沉(沒有 bite 的略微高音增強的緣故)。手冊上增加的大量預設也非常有參考性,基本都好聽(但很多預設的低音維持在 40Hz 這一點不好),跟難以馴服的 VTDI 相比是一個優點(後註:更換拾音器後難以馴服的反而變成 BDDI 了)。但如果自己從 flat 開始調,有一個小建議是,用 presence 代替一部分 treble,前者在調高後,除了單純的提高高頻以外,還會帶來一種特殊的空間感沙沙聲,挺有意思。另外:

| Blend | Treble | Mids | Bass | Presence | Drive | Shifts |

|---|---|---|---|---|---|---|

| maxed | at Noon | at 2 o’clock | at 10 o’clock | at 9 o’clock | 10 | |

| 9:30 (o’clock) | 10 | 11 | 9 | 11:30 | ||

| 3 | 1 | 11 | 12 (sometimes 1) | 2 | 10 | The both Shifts (mid and bass) activated. |

- 將中頻設定約為 11 點鐘位置,可以匹配上 V1 的音色。

- 提高 Blend 會在 800Hz 會引入一個顯著的 Scoop。

以下是 Bass the World 提供的設置參考:

¶Darkglass Microtubes Infinity

到手第一個問題是,三個附加預設居然只能透過 suite 軟件或 midi 控制來切換,跟 Aftershock 可以獨立在效果器上完成切換預設的設計來比相形見絀(後來發現編輯模式的預設也會保留,可以說一共有三個半預設)。第二個問題則是,太多的設定反而不是好事,之前使用的復刻 B3K 和 Vintage Deluxe 都很容易調出舒適的聲音,而多了多段 EQ、分頻段失真和 IR 的 Infinity ,雖然失真核心幾乎完全繼承自他們,但要達到相同或更好的效果卻要下非常多的功夫,且因爲這個設備原價貴重,網上的討論,以及雲預設庫可用的預設不多(非常嚴重的缺點),需要慢慢適應和摸索。

路由方面比較複雜,在 Suite 中開啓 Direct Monitoring 則與單獨使用效果器無異,不能直接監聽 DAW 軟效中的音色;關閉 Direct Monitoring 則會將樂器輸入傳輸到 PC 處理後,跟 PC 的其它音源一同輸出。

PC 到 Infinity 的輸出爲:

- Output 1: Balanced left + Headphone left(默認)

- Output 2: Balanced right + Headphone right(默認)

- Output 3: Balanced left

- Output 4: Balanced right

- Output 5: XLR DI (mono)

1 和 2 的輸出由 Infinity 頂部的旋鈕控制,剛開始誤以爲那個旋鈕只是耳機音量,但在關閉 Direct Monitoring 後,它也用來控制 PC 到 Infinity 的音量。3、4 和 5 的輸出大小不能在 Infinity 上控制,它們輸出標準的 Line Out 音頻。輸出路由可在 DAW 中切換。

Infinity 到 PC 的輸入爲:

- Input 1: Processed signal (非旁路時,由 LEVEL 控制;旁路時,無法控制)

- Input 2: Unprocessed raw signal(非旁路時,由 LEVEL 控制;旁路時,無法控制)

- Input 3: Aux left + Bluetooth left (無論何時,都由頂部旋鈕控制)

- Input 4: Aux right + Bluetooth right(無論何時,都由頂部旋鈕控制)

Infinity 輸出到外界時:

- 使用 Balanced Outputs,則媒體音量由頂部旋鈕控制,樂器音量用 Level 大旋鈕控制。

- 使用 Headphones Output 時,頂部旋鈕控制媒體和樂器的總音量。

- 使用 XLR DI 時,只輸出樂器聲音,即「PC 到 Infinity 的輸出」中的 Output 5。

在 Suite 中,在 Direct Monitoring 選項的上方可設置輸出路由:

- Balanced Outputs L / R 可設置爲:

- Normal,輸出經過完整信號鏈處理的音色。

- Bypass,輸出未經處理的音色。

- Cabsim bypass,輸出不含 Cabsim 的音色。

- Distortion, cabsim bypass,輸出 Normal 模式基礎上不含乾音和 Cabsim 的音色,表現爲所有其它設定會保留,BLEND 不再生效(可視爲設 100% 純溼音)。

- Clean, cabsim bypass,輸出 Normal 模式基礎上不含溼音和 Cabsim 的音色,表現爲僅壓縮和 EQ 會保留,BLEND 不再生效(可視爲設 0 % 純乾音)。

- XLR 可設置爲 Normal 或 Bypass。

Balance Output Left 和 Right 分別設置爲 4 & 5 就可以分別輸出兩路乾溼信號。

分頻:在 clean tube 頻道上進行分頻是我最不能理解的一件事情——壓縮只壓低頻,而前級(或 cabsim)只處理高頻——這大大提高了想獲得普通的溫暖清音的難度,而在我的理解裏,用清音不就圖一個方便,圖一個隨手調出就可用的音色嗎?目前的解決方法是在 suite 裏把高低濾波器設置到統一頻率(我設 150Hz),blend 調到正 12’,然後關閉壓縮,cabsim 放到 blend 後或者乾脆關閉。說起 cabsim,before blend 這個只處理高頻信號的選項也是難以使用,印象中使用過的所有 cabsim 都是全頻的。Infinity 的這個分頻設計可以說把所有非尋常的設定搭配在一起了,想還原爲常見的全頻道過載或清音,還不是一件容易的事情。因此,如果你只是喜歡 B3K 或者 Vintage 單獨的音色,就完全沒有必要買分頻的 Infinity 來委屈地模仿回去它們的音色。

調音表:受 LED 燈位置和數量限制,調音表的顯示效果不佳,但我的理解是,它只適合在 well-setup 的貝斯上進行微調音,這時只需要看右側的上下指示燈即可,而非像重裝琴弦時從零開始調音(那樣用傳統的調音表更加方便)。

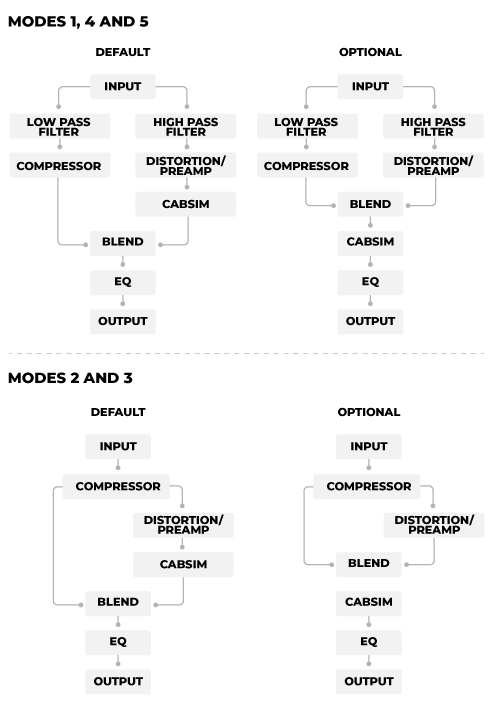

壓縮:對我來說所有 ALL IN ONE 的前級裏塞的壓縮都沒什麼用,除非真的想一站式解決,否則大多數買得起 Infinity 的人都不會缺一塊好的壓縮單塊。早期聽說這個壓縮在 mode1(clean tube) 只在低頻上起作用,而後來又修復了?但官網手冊上的 modes 1 仍然把壓縮標記爲只在低頻上起作用。如果是真的只壓低頻,這意味著在 clean tube 上無法壓縮 SLAP 的高音音符,這樣壓縮幾乎是不可用的;還好在 mode2&3 上,它可以壓縮全頻,而且模擬 FET ALL-IN 的壓縮設定(五燈全量)似乎比較好聽。不過因爲我有 Empress 了,關閉壓縮功能成爲我探索預設的第一件事。

噪音門:噪音門是一個全局設置,不能改變它在鏈條中的位置。還好除了把耳機輸出調到最高,否則噪音幾乎不可聞。

EQ:有傳統頻段和 DG 頻段可選,位於鏈條末端,可以作爲最後音色的微調,也可以直接當作 Mid Boost 來提高內置失真的音色。

失真:建議 Suite 中打開 B3K 的 Mid Boost,否則中頻挖得太多。Grunt 可以根據情況和口味選擇。Vintage 和 B3K 的模擬味道肯定是非常正確的,但對比起本物的易用性、調節性還是弱了點,如果調節得不好,偶爾也會產生類似軟效的那種「低響度的高音符沒有被處理」的數字感。Suite 中給出的音色預設也遠不如 Aftershock 的多,除去熱門的幾個和工廠預設較好,其它的基本不如自己調節。

Route&Bluetooth:我暫時沒用到這些功能,官網手冊上對各種輸出路由寫得很詳盡,暫時不談。

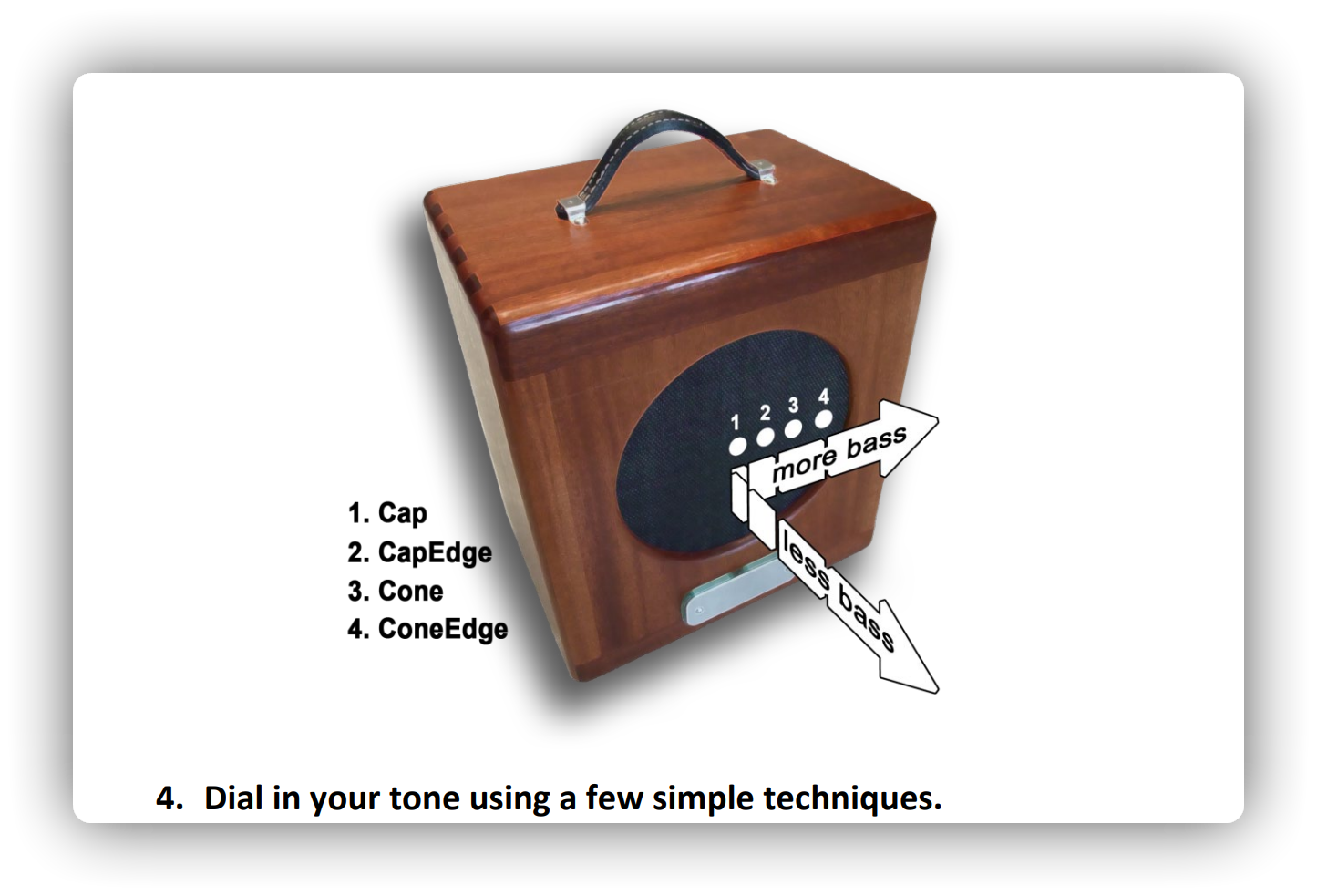

IR:網上評價不佳,可以自導入其它更平滑的 IR,推薦 Shift_Line,我把最中性的 EBS 放到了 IR 中。

以下均爲 Condenser 414 + Position 2 (Offset 90°) 的試聽結果。

Peggy 1x15平滑,中頻 400、800Hz 微量增加,slap 悶。Peggy 4x10高頻滾降,低頻非常平滑,smooth motown tone,兩個 8x10 相似。Analog Cab Sim最全頻平滑。SWIRL 1x15音染濃厚好聽,低頻和 800hz 中頻微量增加,4x10 和 8x10 在 slap 時有很強的中頻衰減,也不適合 slap。Darkglass Neo 2x10增益偏大,削減了中高頻,低頻平滑。4x10 增益偏小,不知是不是這個原因感覺比原聲缺少了點growy,無特色。Elite 4x10 增益偏大,也無特色。Garden 1x18低頻豐富,非常不適合 slap,4x10 同。這是後出的,聽說質量有所提升。Modern 1x15低頻增加,slap 時沒有 scoop。- 簽名款的麥克風選項有精心作了不同的取向設定,不需要自己亂嘗試麥克風位置。

JON 8x10中頻衰減太強;Nolly Mega Meld是 B7K Ultra 的同款。

IR 使用技巧(From Redwirez「Dialing In Your Tone」):

從中性位置開始,然後再進行微調。

在錄音室,他們通常會將 U47_FET 放置在 12 英寸處,並將另一支麥克風靠近樂器捕捉細節。但是,由於您只能使用一支麥克風,我會選擇將 U47_FET 放置在 4 英寸處。如果您想要更圓潤的聲音,請將它放置在帽邊。如果您想要聽到更多攻擊性和弦樂的聲音,請將它放置在帽上。將它移得更近,可以獲得更多低音;移得更遠,則能使聲音更緊湊。用這個方法,基本上不會出錯

基礎的揚聲器位置是 Cap(中心)、Cap Edge(中心邊緣)、Cone(紙盆)和 Cone Edge(紙盆邊緣)。在大多數音箱上,Cap Edge 系列的位置是最中性的。我們說的中性,並非指(從頻率角度來看的)平坦。我們只是指,對於特定的麥克風來說,Cap Edge 位置通常會在低頻和高頻之間取得最佳平衡。因此,作為一般規則,Cap Edge 1 英寸在大多數音箱和麥克風上都是個很好的起點。對於鋁帶式和電容式麥克風,由於更明顯的近接效應會增加低頻(見下文),請將其稍微拉遠一些。

請試試在 CapEdge 1 英寸位置使用幾種不同的麥克風。這個位置應該能讓你對麥克風/音箱組合的聲音有個相當好的概念。如果你除了 SM57、R121、421 和 U87 之外從來不用別的麥克風,不要覺得不好意思,你和很多人一樣。

然而,每種麥克風都被設計成具有自己獨特的頻率響應,因此可能需要一點點實驗。以下是一些適用於不同麥克風的良好起點。這些麥克風大致按照我們用戶的使用普及程度排序:

由於我們的 IR 是以嚴謹的方式捕捉的,位置(IR)之間的差異是線性和可預測的。因此,你無需嘗試每一個 IR。你可以從一個中性位置開始,然後再進行微調,因為你對移動麥克風會如何影響聲音有很好的概念。

- 使用幾種簡單的技術調出你的音色。

- 將麥克風移近以獲得更多近接效應,從而獲得更多低頻。

- 將麥克風移遠以獲得更少近接效應,從而獲得更少低頻。

- 如果聲音太渾濁,將麥克風移向中心(Cap)以獲得清晰度。

- 如果聲音太刺耳,將麥克風移向紙盆邊緣(Cone Edge)。

- 如果聲音太亮,有時保持麥克風位置不變,只需將其偏軸使用即可。這樣會衰減高頻,並且根據麥克風的不同,會產生“更粗糙”的聲音。

關於混音:

你不需要混合麥克風來獲得很棒的音色,但在錄音室這是常見的做法。嘗試混合具有互補特性的麥克風。IR 是時間對齊的,因此你可以將一個 2 英寸麥克風信號與一個 0 英寸麥克風信號混合,而無需擔心由於距離不同而引起的相位一致性問題。

嘗試混合 SM57 以獲得一些咬勁,再混合 R121 以獲得厚度。或者,嘗試用 421 混合 R121,以獲得相同的效果,但具有更多穿透力,中高頻咬勁較少。嘗試混入房間麥克風、音箱背面麥克風以及放置在更遠處的麥克風,以獲得更具 3D 的聲音。

一個技巧是使用偏軸位置,然後應用高頻架狀 EQ 來提升高頻並增加一些“空氣感”。這可以讓信號感覺更“有活力”。類似地,你可以使用 Cone 或 Cone Edge 位置,並應用高頻架狀 EQ 來增加具有不同於揚聲器中心(Cap)位置特性的高頻。

| 麥克風 | 起始點 | 可选起始點 | 備註 |

|---|---|---|---|

| SM57 | 麥克風頭邊緣 0.5英寸 | 麥克風頭邊緣離軸 1英寸 | 動圈式。近距離收音可獲得近接效應,離軸則可抑制較強烈的高中頻。 |

| R121 | 麥克風頭 2英寸 | 麥克風頭 4英寸 | 鋁帶式。「自然」不誇飾的高中頻和明顯的近接效應,給人一種離軸在房間裡聽吉他音箱的感覺。 |

| 421 | 麥克風頭邊緣 0.5英寸 | 麥克風頭離軸 0英寸 音盆 3英寸 | 動圈式。較銳利的高中頻,有助於在混音中穿透。 |

| U87 | 麥克風頭邊緣 2英寸 | 麥克風頭邊緣 3英寸 | 電容式。錄音室常用經典款。 |

| 409 | 麥克風頭邊緣 1英寸 | 麥克風頭邊緣 0.5英寸 | 動圈式。有點像SM57和R121的結合,帶有顆粒感。很棒的麥克風。 |

| M160 | 麥克風頭 2英寸 | 麥克風頭 1英寸 | 鋁帶式。我們最喜歡的之一。近接效應不如R121明顯,但仍保有鋁帶麥克風的柔和高頻。 |

| TAB57 | 麥克風頭邊緣 0.5英寸 | 麥克風頭邊緣離軸 1英寸 | 動圈式。改良的57,具有更多高頻和低頻。 |

| U67 | 麥克風頭邊緣 2英寸 | 麥克風頭邊緣 3英寸 | 電容式。低頻延伸好,中頻甜美,高頻平滑。 |

| U47 | 麥克風頭邊緣 2英寸 | 麥克風頭邊緣 3英寸 | 電容式。經典款。飽滿的低頻,甜美的中頻和平滑的高頻。 |

| C414 | 麥克風頭邊緣 2英寸 | 麥克風頭邊緣 4英寸 | 電容式。高中頻略微凹陷,明顯的近接效應帶來一種較暗、較「肥厚」的感覺。 |

| KM84 | 麥克風頭邊緣 2英寸 | 電容式。頻率響應平直,帶有近接效應的提升。 | |

| TC30 | 麥克風頭邊緣 0英寸 | 電容式。平直的參考麥克風。無近接效應。 | |

| 441 | 麥克風頭邊緣 1英寸 | 動圈式。類似421,但中頻更飽滿,高中頻較不銳利。 | |

| RE20 | 麥克風頭邊緣 0英寸 | 動圈式。平衡良好的麥克風,低頻飽滿。近接效應較不明顯。 | |

| SM7 | 麥克風頭邊緣 0英寸 | 動圈式。類似SM57,但近接效應較不明顯,高中頻更柔和,低頻更多。 | |

| i5 | 音盆 0英寸 | 動圈式。中頻凹陷,高頻存在感提升。明亮的麥克風。 | |

| PR30 | 音盆 1英寸 | 麥克風頭邊緣 0英寸 | 動圈式。適用於金屬吉他。對於缺乏低頻的訊號可能聽起來較刺耳。 |

| 4038 | 麥克風頭邊緣 12英寸 | 鋁帶式。老式的鋁帶麥克風,具有極強的近接效應。只有近距離使用並提升高頻或與其他麥克風混音才有用。 |

¶ZOOM B2 FOUR

推薦兩篇評測和两個專樓:①、②、③、④

它最有用的五個功能:

- 快速、精確、多功能的調音表。

- 作爲音頻接口進行錄音。

- 以 250 首經典歌曲的貝斯音色作爲預設,做 Cover 直接套用。

- 取其中的 OverDrive、Preamp、Amp 單獨或搭配使用製造音色(其實絕大多數貝斯音色的核心就是過載,最常用的聲音往往是由恰到好處的過載信號構成的)。

- 多功能 EQ,同時提供週邊音色(單塊選取界面非常直觀且方便,試用模擬單塊時操作順暢。只可惜旋鈕菜單消失得太快,重新喚出並選頁很耗費時間)。

前兩點已經價值一千多塊了,音色相當於白送。

缺點:

由於可以用 USB 供電,在同時用 USB 連接電腦和插入普通 9V 電源時,也許它會優先選擇 USB 供電,而電腦 USB 的電壓和電流不足,導致無法開機,需要先拔下 USB 線再開機。(但後來這個問題不再出現,似乎需要完全按下電源鍵才能正常開機)- PC 端的 Guitar Lab 和 Tone-Lib 都無法識別本產品,手機端的控制軟件只有 IOS 可以付費下載。意味著目前只能在它本體上進行操控。不過有人說似乎 G2 four 的專用軟件可以識別到它,我試了試,雖然功能不全並有有一堆 bug,但勉強能完成一些在本體上難以或無法進行的操作。而且我發現了 APP 內顯示剩餘算力已經突破 100% 了,但在機體內也還沒有顯示不足,不知道它會不會就是導致聲音「數碼味」的罪魁禍首,基本上 EQ+過載+前級+箱體模擬就已經接近 90% 了,很難再加壓縮。

- 預設比較粗糙,大部分都是壓縮+Amp 完事,甚至沒幾個用完了五個槽位。預設之中挑出 14 個喜歡的音色:1、3、41、56、58、60、65、67、76、101、105、138、176、240

- 節拍器居然只是閃燈,沒有聲音輸出,爲什麼不做成像鼓機那樣的設計?

用綜合效果器的兩個小技巧:

- 調出一個模擬單塊後,先憑感覺和經驗調節旋鈕,如果它產生了接近你喜歡或正在追求的音色時,將它歸爲備選;如果無論怎麼調節它的音色都千篇一律、缺乏特色,那麼暫時放棄,在完成第一次全篩選後,再去手冊裏找關於它的表述,瞭解它的原型機,帶有「腦补」的主觀情感下再去嘗試,如果連這樣都無法喜歡上它的聲音,那麼就可以永遠地將它丟到角落了。

- 對於一些熱門設備的模擬,可以去搜索別人的設定,模仿運用其上,可以節約探索音色的時間。

對 B2 FOUR 的模擬效果研究了一番之後,成果如下,對 Zoom 品牌下的其它綜合,有相同名稱的效果也有參照作用。

簡單上手後我備選的單塊如下,我對週邊效果的需求極小,只拿它的預設試聽幾段,明顯有效果且悅耳則納入備選。另外,在週邊效果器裏,名字是原稱(如 BASS OCTAVER)的單塊,都是官方自行研製的,也許比克隆的效果更好。

DYNAMICS

ZOOM NOISE REDUCTION:唯一一塊噪音門,降低靜止時的底噪,有底噪時可以無腦加入,幾乎無副作用。

MULTIBAND COMPRESSOR&

1176 LIMITER:沒有什麼特殊的需求,這兩個就足夠了,也可以自行尋找剩下的壓縮是否有喜歡的音染。

FILTER

(STEREO)BASS GRAPHIC EQ:標準七段 EQ,與 JOYO R-26 配合使用,下列的的則爲備用。

BASS PARAMETRIC EQ

LOW EQ

HIGH EQ

SPLITTER

EXCITER

BASS AUTO WAH:這四個哇音都比較好聽。

ENVELOPE FILTER

AUTO FILTER

Z TRON FILTER

DRIVE

TS+BOOST DRIVE:明亮的電子管過載,沒有 BOOST 的較悶且呆板。

DARK OVERDRIVE:仿 DG B3K。

EP DRIVE & RC DRIVE:都能產生類似 VTDI 的乾音預設,感覺適合搭配其它塊使用。

PREAMP

CLEAR DRIVER PREAMP:適合用於調節清脆的中高頻音色。

BASS DRIVER PREAMP:仿 BDDI,隨便調都有好音色。

D.I PLUS PREAMP:仿 MXR M80,調節範圍有限。

DARK PREAMP:仿 DG B7K,但調節範圍有限,「DG 味」不如過載版本。

以上四個適合在綜效內搭配使用,以下適合單獨使用。

1073 PREAMP:能調節三頻範圍,可當作特殊的 EQ 使用。

SOLID PREAMP:有濾波器和泛音控制功能。

MODULATION

CLONE CHORUS

CHORUS ONE

BASS STEREO CHORUS

BASS VINTAGE FLANGER

BASS DETUNE

PITCH SHIFT

BASS OCTAVER:和 TC Sub n Up 很像,標準的八度音色,其它剩下的音色各異,可以自行嘗試。

SYNTH

Z-SYNTHESIZER

BASS SYNTHESIZER

DELAY

無,感覺是最難用的一個,使用的概率爲 0。

REVERB

ROOM REVERB:一點點迴響也許能增加聲音質感,剩餘的空間可以自行嘗試。

SFX

FRETLESS SIMULATOR:模擬出來的無品聲音很柔和。

PEDAL

除去這一列,其它分類裏還有一些單獨的可以用踏板控制的選項。Loop 幾乎不使用,鼓機還不錯。

BASS AMP

過載+均衡+「泥濘的」混響,在溫暖的輕過載中加入一點渾濁的空間混響的感覺,單獨使用。每個 amp 幾乎各有特色,都可以使用,合理地調節內部旋鈕都可以獲得合適的音色。

- SVT:深厚低沉的低頻,用於模擬溫暖的 Pbass 的音色。

還沒有用到的功能:PRESELECT 功能 / 表情踏板 / 單獨的音色配置

¶ZOOM MS-60B+

用於替代 ZOOM B2 FOUR 的 Zoom MS-60B+ 也參照以上的說明。

小型 B2 Four,它還有些許改進:數值面板不會過幾秒種就隱藏,在單塊庫中切換的速度和反應也有明顯挺升。可以將 B2 Four 完美替代,唯一缺點是沒有 Android 和 PC 能用的 APP。

這塊是我總體最喜歡的效果器。

¶效果器板的使用

過載愛好者的博客:http://thedirtjounal.com/

我的主板是過載爲核心的效果器板,並不是全部串起來打開就能獲得好聲音。除了壓縮常開,其餘的幾乎都是單獨使用或與 Booster 搭配使用,調好過載預設數據之後,根據需要打開某一個進行使用,也可以全部用輕過載堆疊成獨一無二的日常音色。週邊效果用 Zoom 綜合解決。

我幾乎只使用輕過載 (Low Gain Drive),這種設定下,AFTERSHOCK 的默認過載是純淨陳厚的,B2 FOUR 的箱體模擬是骯髒粗曠的,而 VTDI 的過載介乎兩者中間,AGRO 和 Rhinotes 的過載是兩種不同的明亮取向。

- 單獨使用 AGRO 獲得清脆的 High Gain 失真

- 單獨使用 AfterShock 獲得多種不同風格的過載、Fuzz 等。

- 單獨使用 Rhinotes 獲得「日系」的 SLAP 音色。

- 單獨使用 VTDI 獲得預設中標準的貝斯音色(基本都是輕過載 EQ)。

- 單獨使用 B2Four 獲得以上無法實現的過載單塊(如 Darkglass 風格),還有音箱模擬的混響效果。

- 以上的過載與

Harmonic BoosterTC Spark 搭配使用,Boost 給過載增加了很多可調性。 - 以上的搭配基礎上,再加簡單的 EQ 即可獲得常用的音色。

| 音色名称 | 特点 | 演奏技巧 | EQ詳細描述 | 推薦音箱 | 推薦琴弦 | 效果器 | 參考音源 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ドンシャリ (Scooped / 咚沙利) | 低頻和高頻突出,有沉重感和清晰的攻擊力 | 擊弦 (基礎)、指彈、撥片彈奏 | 提升低頻和高頻,削減中頻(極端削減中頻可獲得「超級咚沙利」) | Hartke, Markbass | 不銹鋼琴弦、新弦 | 前級類 | Marcus Miller - POWER, Run For Cover; ぼっちざろっく - 星座になれたら |

| バキバキ (Sharp / 啪嘰啪嘰) | 硬朗而銳利,與咚沙利相似,強調攻擊力 | 擊弦、撥片彈奏 (指彈取決於效果器) | 提升高頻/PRESENCE(臨場感),提升約 2KHz/4KHz 頻段 | Hartke, Markbass | 鎳琴弦、不銹鋼琴弦 | 前級類、失真類 (例: BOSS BB1X) | 米津玄師 - KICK BACK; IKUO - RED ZONE |

| ゴリゴリ (Gritty / 嘎啦嘎啦) | 撥片彈奏帶有「goritto」的細微差別,需要有力的撥弦 | 撥片彈奏 (主要)、指彈 | 提升低頻和高頻;具體:提升中低頻 (125~300Hz),提升 TREBLE (約 2KHz) 頻段 | Ampeg | 鎳琴弦 | 前級類 | L’Arc-en-Ciel - Blurry Eyes; OKAMOTO’S - 90’S TOKYO BOY; Red Hot Chili Peppers - Around The World, Dani California (Live) |

| ブリブリ (Growl / 噗哩噗哩) | 帶有失真的嘎啦嘎啦,中頻提升帶來「buri」感,輕微打品有助於此音色 | 指彈、撥片彈奏 | 提升中低頻至中頻,具體:提升約 250Hz~500Hz 頻段 | Ampeg | 鎳琴弦、不銹鋼琴弦 | SansAmp (經典)、輕微失真 | LUNA SEA - Sweetest coma again (注意 2:12 左右的貝斯 solo); Vaundy - 怪兽の花唄 (注意 2:15 左右的間奏); 東京事変 - キラーチューン |

| モコモコ (Muffled / 軟綿綿) | 悶悶的、圓潤的音色,接近低音提琴,攻擊力弱 | 指彈、悶音撥弦 | 削減高頻 (TREBLE,約 4KHz);提升中頻 (約 500Hz);或旋小琴上的 Tone 旋鈕 (削減高頻) | Phil Jones, Ampeg | 鎳琴弦、平繞琴弦 (舊弦也可) | 無特別推薦 | Marvin Gaye - What’s going On (James Jamerson Bass); Stevie Wonder - I Was Made To Love Her (James Jamerson Bass); The Beatles - Come Together, Paperback Writer (Paul McCartney Bass) |

另外,在 70 年代初期的硬式搖滾音樂中,想要獲得像「嗡嗡」的失真貝斯音色,最快的方法是在錄音時就讓演奏者演奏出這種音色,並用麥克風錄製。但若要從 DI 音中獲得類似的效果,單純接上失真效果器,音色會變得輕薄而「刺耳」。因此,需要以 EQ->DIST->COMP 的順序連接。首先,使用均衡器(圖形均衡器最為好用)大幅提升 100Hz 附近頻率,並大幅降低 1kHz 以下頻率。接著將音色經過失真效果器失真,而此失真效果器,使用樂器專用的小型效果器最佳。(SPX 或 GP 等數位類失真效果器,音色會變得單薄,因此不建議使用。)然後再接上壓縮器將聲音凝聚。如此一來,雜訊通常會大幅增加,因此,使用混音器均衡器略微削弱高頻,即可完成。真是一番細膩的製作。(年輕人可能不知道)

高通濾波器約設定在 20Hz(有人說 40 Hz)。

如果是在 DI 中錄製,均衡調整首先要提升 200Hz 以下頻率的部分。可以使用斜率提升,或是利用峰值提升法,尋找重點頻率 (大致在 100Hz 附近)。剛開始不習慣時,可以用圖形均衡器,逐點提升,觀察效果,調整均衡。此類用途的圖形均衡器,較佳選擇是 10 段元件,而非過多頻段。

起音(Attack)的頻率點意外地低,大約在 1kHz~2kHz 左右。

使用 Slap 技巧時,提升 8kHz 附近會讓聲音更清脆。

如果想做出圓潤厚實的聲音,可以使用擱架式等化器粗略切除 3kHz~5kHz 以上的高頻。

如果想讓聲音更緊實,可以切除 300Hz~800Hz 附近,但這部分會影響音量感,所以不要切除太多。

壓縮器:可以相對強力地使用,但要注意不要損害樂手的力度(指在音樂上表現聲音的強弱變化,即 Dynamics)。RATIO 設定在 1:4~1:8 左右,Threshold 設定在峰值時為 -5~-10VU。使用 dbx-160 處理貝斯時,開啟 OVER EASY 開關會比較好用。不過開啟 OVER EASY 時,壓縮顯示表的擺動可能會比聽覺感受到的更劇烈,需要注意。

門控混響(Gate Reverb):雖然不常用,但對於 Slap 技巧的貝斯獨奏等情況,相當有效。

混響(Reverb):在貝斯上恰當地使用混響相當困難,因此如果還不熟悉,最好完全不用,或者只使用樂器用混響(與吉他等共用即可)輕微地添加。如果想快速營造空間感,早期反射(Early Reflection)是個不錯的選擇。

激勵器(Exciter):對於圓潤的聲音,激勵器可能會讓泛音(Harmonics)顯得突兀,常常無法達到預期的效果,但對於 Slap 技巧的聲音等,則可以相當有效地使用。

¶技術

¶撥片技術

在彈《KillKiss》時真正地第一次完成了撥片的入門,包括較爲穩定的上下撥弦和 100BPM 的十六分音符。這時候自己對於撥片的使用就非常敏感了:尖角的撥片,如 Dunlop Ultex Sharp 的过弦很刺耳;贈送的 Alice 普通塑料材质的質感廉價;賽璐珞的一般太薄;面积太大的 Dunlop Ultex TRIANGLE 在低速時握持感最佳,但高速時出汗後非常容易滑動;Dunlop Stubby 的大水滴 1.5mm 及以上的厚度過弦太慢且費力,小水滴和 MAX-GRIP JAZZ III 則面積太小,難以握持。最後恰到好處的撥片是 1.14mm 或 1.00mm 的 Dunlop Ultex Standard 水滴型撥片,它陪我完成了這首歌的錄音。

更粗的琴弦適合 DropD,這樣還能保持較高的張力。用撥片大力演奏的話,很容易得到均勻的打品「金屬聲」,這些聲音就是失真效果器的食料。

¶重音力度

我喜歡在強調的八度音上加重撥弦力度。因爲它往往在高音弦上,大力可以平衡與在低音弦上的根音的音量,同時也可以更好地強調根音。

¶樂理

¶樂理應用(茶茶茶 bass 及其它)

不過後面由於加入了樂隊,這部 份幾乎荒廢掉了,明年繼續。

去年對於樂理的理解幾乎都只建立在思考層面,sbc 的課程也是練習樂句到標準速度後就走了,沒有實際應用到貝斯上。今年就不能在這裏偷懶了,從指板開始一步步紮實地完成所有練習,再重新過一邊 sbc,儘量理解所有內容,也算不負 Andrew Pouska 尊師二十年的努力了。

這一小節以及下一大標題 Music Theory For The Bass Player (下面簡稱 MTB)的摘取幾乎都爲樂理在貝斯上的實踐練習,只記錄由我親身練習過的內容並進行評論,對部分內容有修改。就像去年的 茶茶茶 bass 很多練習本質上是提供給你一個思路,照著這個思路去自己編寫練習。本小節記錄練習相關的靈感。

在樂理上的學習路線定死或追著某個教材死啃沒有什麼大的意義,因爲它枯燥,太容易前功盡棄了,最難的一步是暫停手中爽快的 SLAP 樂句,打開節拍器對著指板慢慢思考。對我個人而言,找零散但指向同一個目標的練習拼接在一起更適合我的節奏,畢竟樂理是迷宮,不一定非一條路走到底,在達成一定量的練習之後,最終能引起質變。

¶Music Theory For The Bass Player

¶CHAPTER 1

用指板按以下順序彈奏,一般定爲

- 音乐字母的升序:A - B - C - D - E - F - G。

- 音乐字母表的降序:A - G - F - E - D - C - B。

- 跳过一个字母的升调字母名称:A - C - E - G - B - D - F。

- 跳过一个字母的降序字母名称:A - F - D - B - G - E。

- 跳过两个字母的升序名称:A - D - G - C - F。

- 跳过两个字母的降序名称:A - E - B - F - C。

- 跳过三个字母的升序名称:A - E - B - F - C。

- 跳过三个字母的降序名称:A - D - G - C - F。

- 以半音阶上行,将黑键以升号命名:

A - A# - B - C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - 以半音阶上行,将黑键以降号命名:

A - Bb - B - C - dB - D - Eb - E - F - Gb - G - Ab - A - 以降 ♭ 号标注的黑键名下行半音:

A - Ab - G - Gb - F - E - Eb - D - dB - C - B - Ab - A - 以升 # 号标注的黑键名下行半音:

A - G# - G - F# - F - E - D# - D - C# - C - B - A# - A - 以升 # 号标注的黑键名上行全音:A - B - C# - D# - F - G - A

也可从 A# 开始:A# - C - D - E - F# - G# - A# - 以降 ♭ 号标注的黑键名上行全音:A - Bb - dB - Eb - F - G - A 重复

也可从 Ab 开始:Ab - Bb - C - D - E - Gb - Ab - 以降 ♭ 号标注的黑键名下行全音:A - G - F - Eb - dB - B - A 重复

也可从 Ab 开始:Ab - Gb - E - D - C - Bb - Ab - 以升 # 号标注的黑键名下行全音:A - G - F - D# - C# - B - A 重复

也可从 A# 开始:A# - G# - F# - E - D - C - A#

(类似找八度)

将节拍器设置为舒适的节奏(例如 70 BPM), 进入节奏状态。计划在每隔一拍弹奏一个音符 - 一拍弹奏,一拍思考下一个。

选择一个音符(例如 G)。

从最低的弦开始,先在 E 弦上弹 G, 然后在 A 弦、D 弦和 G 弦上弹。请注意,所选音符的八度会逐渐改变。

不要在 G 弦上重复弹奏该音符,而是反过来弹奏之前的 G。

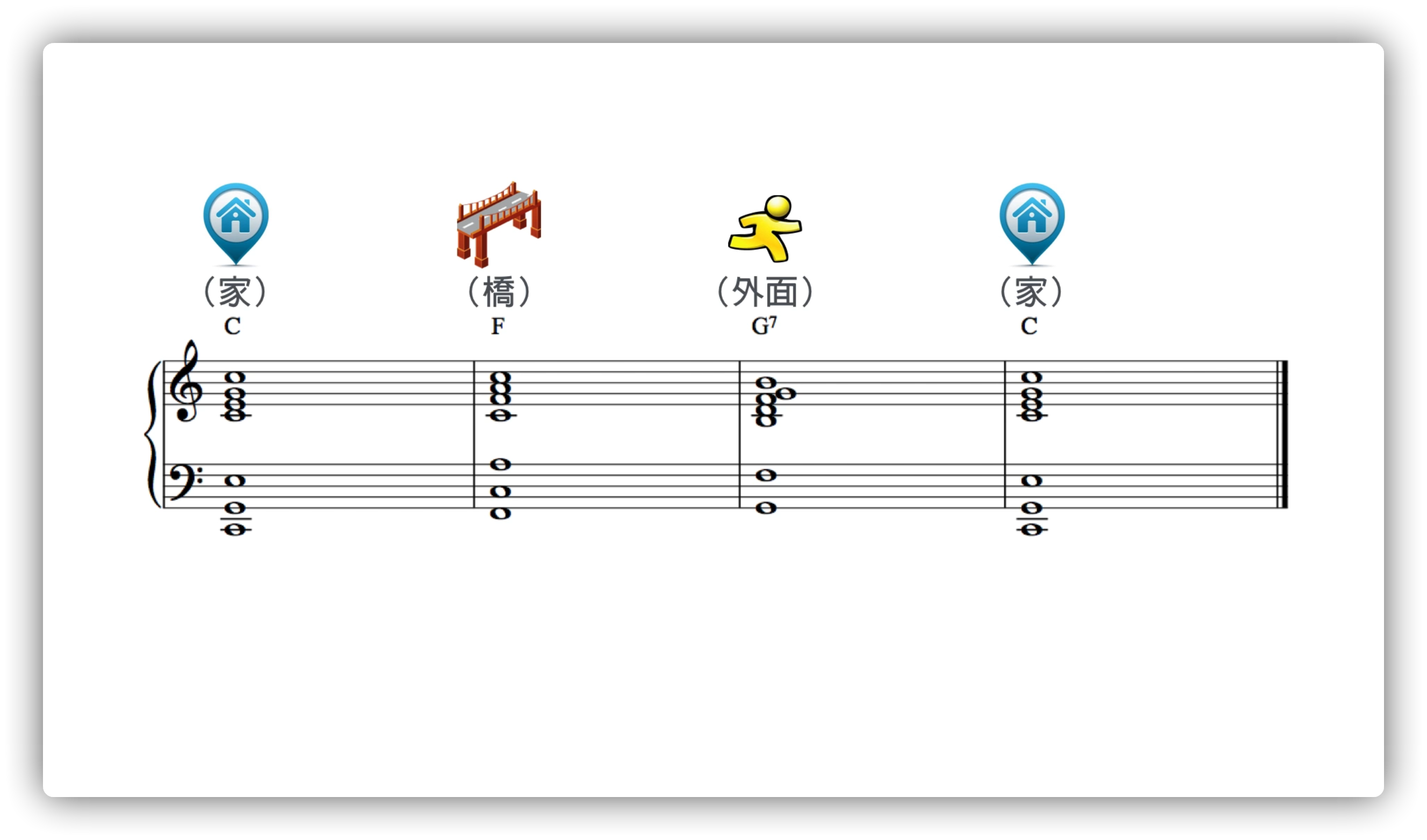

¶好和弦

主要是五線譜和通識樂理,與之前專學的貝斯樂理相交織。

- 除屬->下屬,這三者可以互通

- 屬七和弦比屬和弦更加不穩定,對回到主音的張力更強。

¶SBC

¶★小調自然和弦(Minor Diatonic Chords)

調式和弦:指的是所有音符都來自音階的和弦

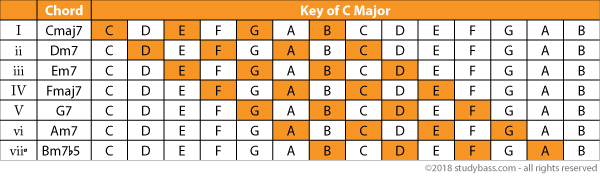

C 大調音階:C, D, E, F, G, A, and B

C 大調三和弦:C - E - G 是調式和弦

C 小調三和弦:C - Eb - G 不是調式和弦

大調音階的七個音符上都可以建立和弦,每個和弦都使用大調音階的音符的話,它們就是大調的調式和弦。

正格終止:V - I

半終止:V

假終止:V - X(X≠I)

變格終止:IV - I(阿門),變格終止 (Plagal cadence)

其它進行:稱爲「迴轉」(Turnaround),它是一系列和弦,用在重複的地方,如 12 小節藍調裏,最終引導進正格終止式。I - vi - ii - V 進行就是一種回覆,它帶到 V 和弦,再回到主音。

(回顧第一年的本章)

既然小調和大調的和弦都一樣,只是和弦品質「向後平移了兩位」,那麼大調和小調之間有什麼區別?關鍵在於和聲的「中心」,即主音落點。和弦最終回歸到根音,而調性最終回歸到主音(大調的 I,小調的 i)因此根據歌曲的末尾和弦的調性來判斷歌曲的調性,比用開頭的更準確。當然也有大小調互相轉換,或是其它和聲體系的複雜結構的音樂,在此先不談。

(回顧第一年的本章)

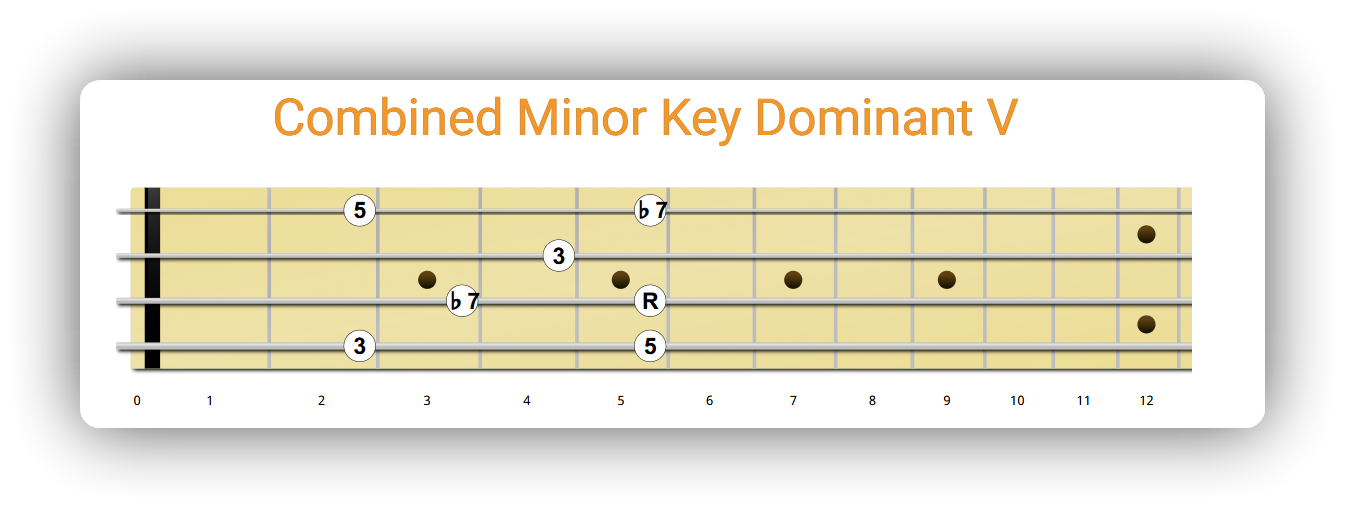

和弦中最重要的的爲五級和弦 v 和弦。在小調中的 v 和弦,一般都是一個小三(七)和弦。但經常會把這個小三和弦改變爲一個大三和弦或屬七和弦,這樣 v 和弦變成了 V 和弦。

回顧最強的和弦進行:V - I。原因是它們內部的兩個重要音符。「導音」(Leading Tone) 和「主音」(Tonic),導音是音階的第七音,主音是指音階的第一音,在大調調性中,導音總是比主音低一個音。

導音對比它高半音的主音具有張力。想象在哼唱 do、re、mi、fa、sol、la、si… 時,我們總會習慣性地加上下一個八度的 do,這是因爲 si,即第七音會引導聽衆的耳朵到主音。

C 大調中:

V 和弦:G - B - D,B 是 C 調的導音

I 和弦:C - E - G,C 是 C 調的主音

B 對 C 具有強大張力,這就是 V - I 進行如此常見的原因。

在這個例子中,在大三和弦是中加入第七音會產生更大的張力。屬 V 和弦對 I 和弦具有強大的張力,通常作爲歌曲末尾的結構,並稱爲「完全終止」(Authentic Cadence or Perfect Cadence)。由於屬七和弦第三音和降第七音之間的不協和音程,它會產生大量張力,如 G7 和弦 (G B D F) 中,B 和 F 形成了不協和的增四度(好和弦中稱 Tritone)。而 V7 - I 和弦的搭配則會完成解決,因爲緊張的 B 和 F 分別回歸了 C(導音到主音)和 E(半音下行)。

C 大調中,

V7 和弦:G - B - D - F,存在緊張的增四度

I 和弦:C - E - G,此時 V7 和弦的 B 被 C 解決,F 平滑地半音連接到 E

以上都是建立在大調中的,而小調中的 v - i 和弦無法實現這一點,因爲小調中,第七音比主音高一個全音。

A 小調中,

v 和弦:E - G - B,(若改爲 V 和弦:E - G# - B)

i 和弦:A - C - E,G 到 A 爲全音連接,比半音連接的力量弱。

因此,很多音樂家會將小調中的 v 改爲 V,即提升第三音一個半音,將和弦改爲大三和弦或屬七和弦。我們在學習小調和弦練習指型的時候,需要額外學習這一點。

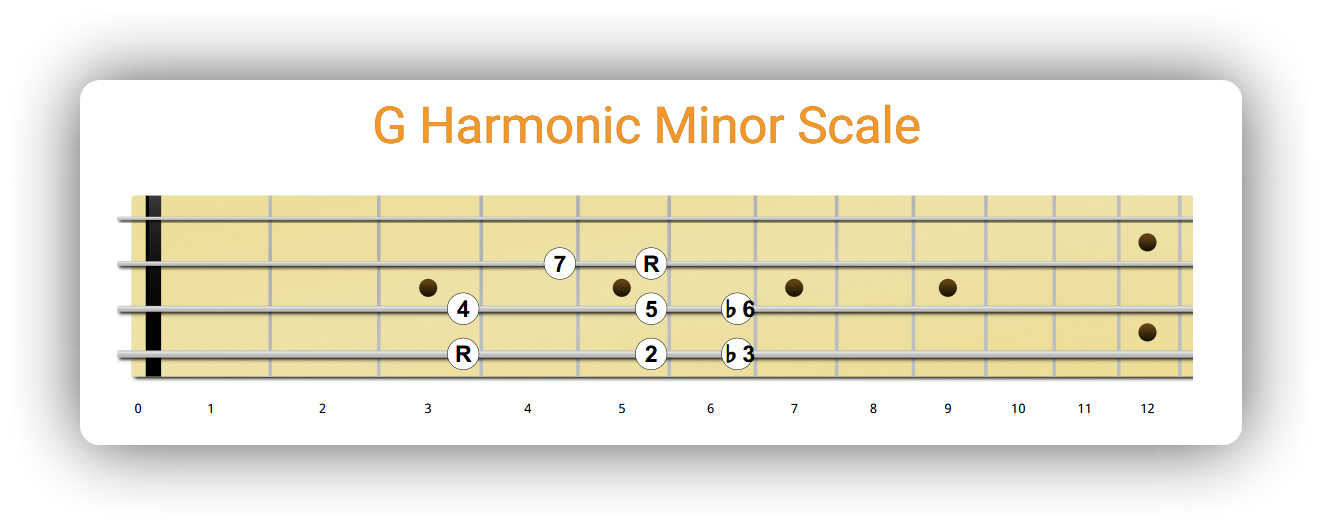

¶☆和聲小調音階 (Harmonic Minor Scale)

和聲小調音階的第七音與自然小調音階相比,第七音升高了半音。這樣一來,第七音到主音的距離就變成了半音,它的五級和弦就變成了 V 和弦,獲得這個 V 和弦就是這個音階的主要目的。同時,第六音和第七音的關係變成了小三度,不再是「全半」關係。

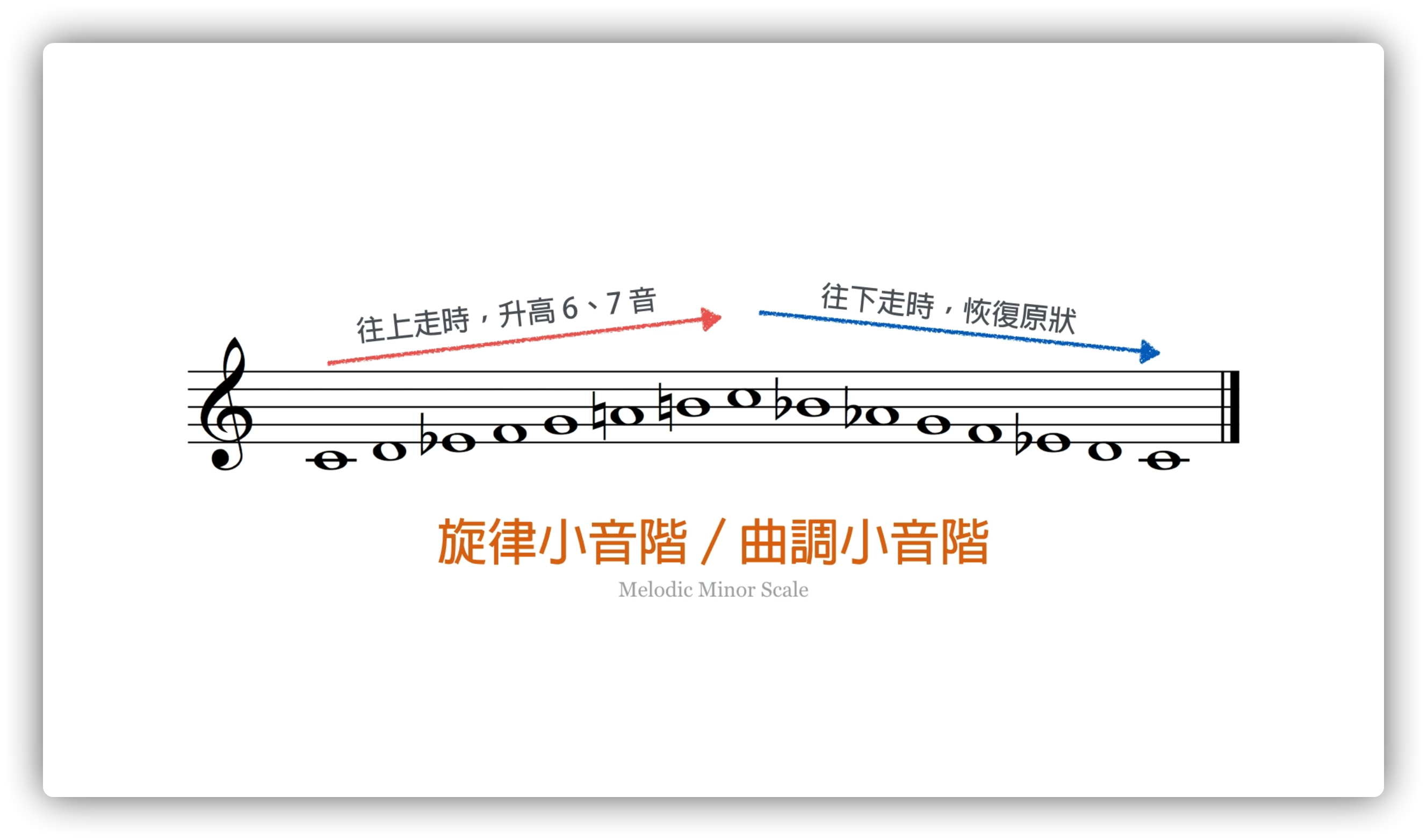

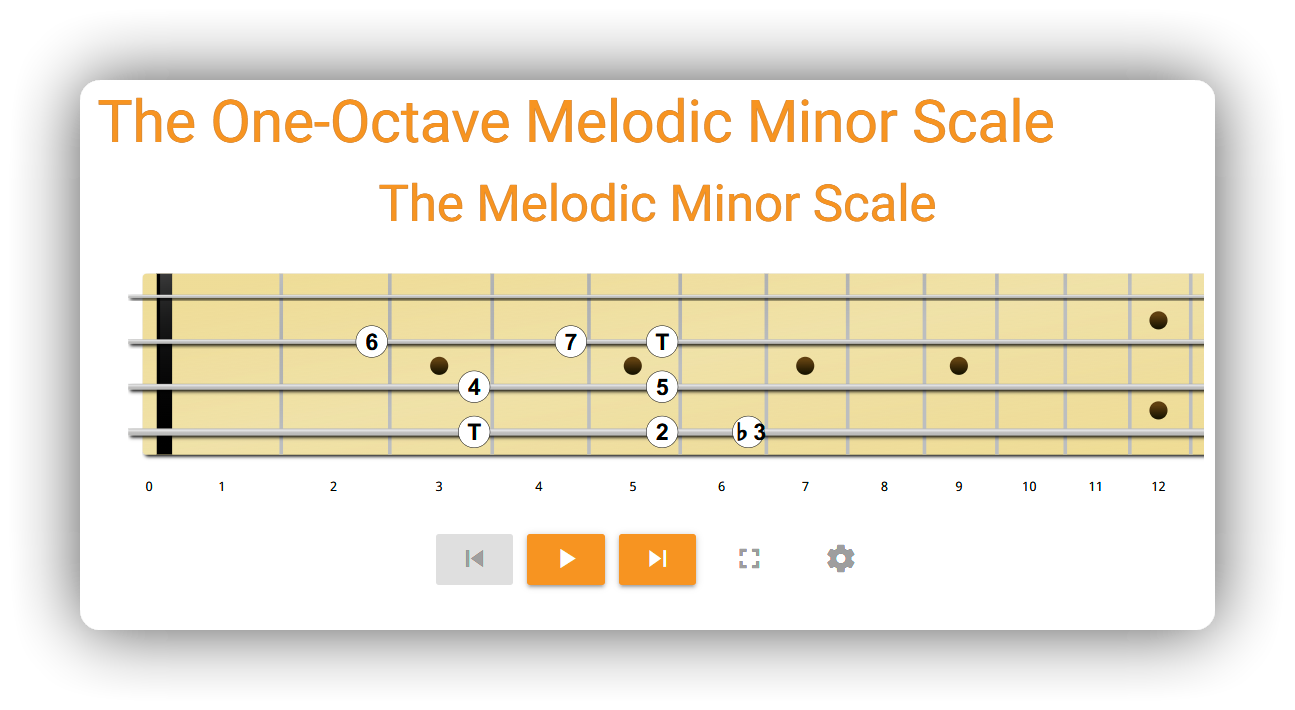

¶☆旋律小調音階(The Melodic Minor Scale)

由於和聲小調音階第六音和第七音的關係變成了小三度,這兩個音連接在一起時會不和諧,因此在和聲小調音階的基礎上,第六音升高了一度,此時爲旋律小調和弦。

旋律小調有兩種形式:上行與下行。上行就是上面所說的六度、七度都升高了一度的自然小調音階;下行就是普通的自然小調。原因是上行時升高六度七度好聽,下行時降低六度七度好聽。因此,說旋律小調音階的時候,一般指的是上行。但在現代爵士樂中,通常無論上行或下行,都會保持第 6、7 音升高的狀態,稱為爵士小調 (Jazz Minor Scale)。

另一種思考旋律小調音階的方法是,將它視為有降三度的自然大調音階。

在演奏小調 Key 的時候遇到 V 和弦,樂隊中的旋律部分使用音階中的大六度,如果你彈了自然小調音階裏的小六度,則會產生衝突。

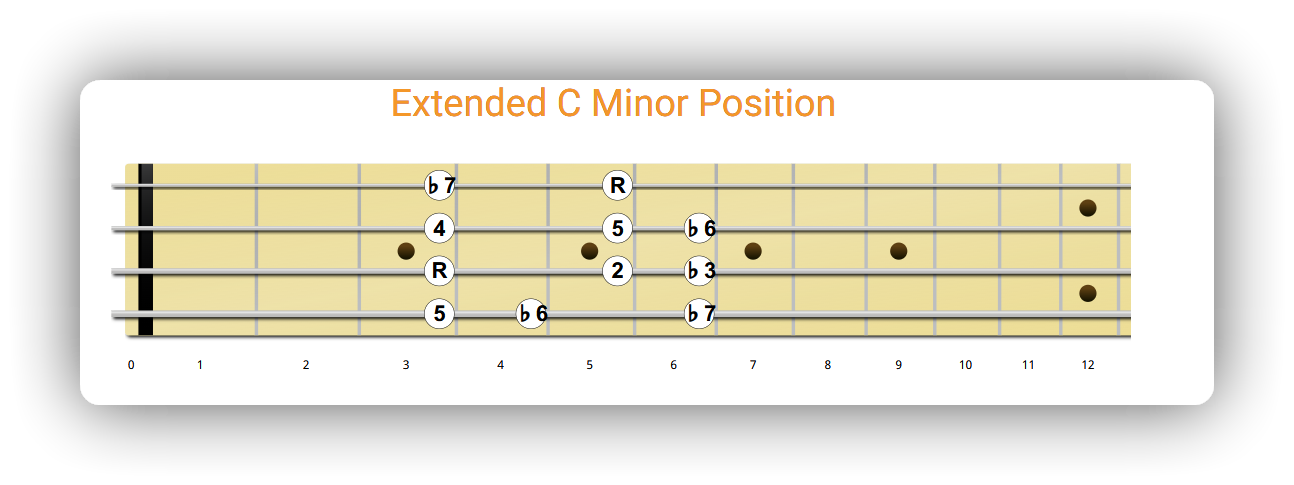

¶☆自然小調音階及其 A 弦擴展

記得同時練習 v 和 V 和弦。

¶★小調和弦進行

i - iv

適合基礎練習

i - V - i

這個進行適合在 V 和 i 之間來回跳躍,進行「緊張與放鬆」之間的反覆循環。

ii - V -i 251 進行

如果以四度堆疊來演奏自然和弦時,251 就是它的結尾。同時 251 也是 I - vi - ii - V 的一部分。

小調中的 251 進行是:

減三和弦 (ii°) - 大三和弦 (V) - 小三和弦 (i)

加上第七音則是:

半減七和弦 (iiØ7) - 主七和弦 (V7) - 小七和弦 (i7)。

在 A 小調中,

ii - V -i: Bm7♭5 – E7 – Am7。

V 級和弦會帶有變化音或附加音,例如 E7#5 (E G# B# D)* 或 E7♭9 (E G# B D F)。

在小調的 251 和弦有一個棘手的和弦:減小三和弦 ii。根音與五度音的搭配,是一種很純粹、萬能的音色,強力和弦(power chord)的神奇之處就在於它。但減小三和弦它擁有一個降五度,當同時演奏根音和降五度時,聲音就會變得不協調、突兀。所以小調的 251 進行擁有一種神祕黑闇的音色。

安達魯西亞和弦進行 (Andalusian Cadence)i – ♭VII – ♭VI – V - i (1-7-6-5)

在 A 小調中,爲 Am - G - F - E

¶Jam

- 彈根音的切分音,第一拍重音

- ♩r♪♩r♪ -> ♩r♪♩r♪ …

- the blues box

- 加花,base -> base+fill -> base -> base+fill2

- 修改部分音符到上下的八度

- 起始 slide 和 blend

- 關旋鈕,假裝在計劃之中不彈了。

- Victor:Key 中有 Key,把一個 G major 中的音程拿出來就可以找到其它的調的根音。一個 Key 中只有五個錯誤音符,就算亂彈也有7/12的正確概率,這五個錯誤音符的上下兩個(半音)的音符都是在 Key 中的。Half-step 除了區分屬七和弦和大七和弦以外,半音接近可以在非常低的違和度下修改錯音。

¶樂團

¶初體驗

夾 Band 對我來說是手段不是目的。我一直覺得在 2025 年,普通人寫原創歌是沒有意義的,歷史上大師的作品和重演繹已經足夠聽一輩子,而近現代偉大的搖滾樂團和真正有才華的音樂人創造出來的作品足夠填補對嚐鮮所有流派的渴望。但爲什麼還要寫歌呢,爲什麼在後少女樂團動畫時代,ACG 樂團如雨後春筍般結成的時候,還要組樂團?這是因爲寫原創和組樂團,最大的 Effect 不是向外的,而是向內的,是自賞的。寫 Bassline 才能輸出學完的樂理知識,夾 Band 才能完成和其它樂手的合奏訓練,所有的一切都是爲了每一個貝斯手(或是所有樂手)更爲一個更好的自己的必經之路,但路的終點是什麼呢,我暫時還沒有答案。

最開始是從一個徵求樂手的帖子開始的,我認識了吉他手,水平與我相近,这是一个非常好的开始。之後我姑且算是隊長,負責撒網找人,首先的目標是校內樂手。校園牆等公衆信息平臺是個很有效的宣發方式,而校外找樂手主要的平臺就是小紅書,先發好自己的徵求帖子,再只要用「地點」+ 關鍵詞(如:ACG、二次元、(組)樂團,如果找女生,則可以搜索的「全女樂團」試下水)找到另一些熱門的徵集的帖子,在帖子下的回覆都是未來潛在的隊友,只要一個個私信邀請即可,不過這個過程像 35 歲失業後在 BOSS 直聘裏找工作一樣,只能收穫大多數的已讀不回和一些婉拒,僅有聯繫的幾個人,只要透過聊天的熱情就可以得知它對樂團的態度如何。對於一個新手樂團,合奏帶來的練習意義遠遠大於由高手帶領的一場順利演出重要,而且初選曲定得很好,難度不高。因此找人的唯二標準只剩下通勤距離和熱情。不過在找齊五個人之後,發現除了女主唱以外都是男生,這樣其實不太利於隊內的交流,因此最後的樂手定位一個女節奏吉他手。

先問清隊友的空閒時間,再問排練房負責人的空房時間,進門後排練房負責人會介紹設備並進行試音,以後再來應該就不需要了。

我第一次找到的排練房,應該是屬於一個樂團自己租下、裝修,在空閒時間外租的自用排練房。對於這種排練房,老闆更好說話,熟悉之後可以通人情,但專門的排練房就只能按規矩行事,包括改時間之類的都比較嚴格。另外,同等價位下,他們的設備對於那些還在用二手一兩千塊的數字吉他箱、Combo 貝斯箱的「專用排練房」好到不知哪兒去了(同時也大大降低了老闆捲款跑路的風險)。吉他用的是正價上萬的大功率電子管分體箱,貝斯用的是 Hartke HA3500+410 分體箱,用過這個箱子之後我才發現,用耳機調出的好音色在它前面不值一提——就算直插音箱,也能出來非常好聽的音色(或許是因爲這把琴比我想象的要好得多),而把自己用耳機調好的音色(效果器設定)放到它上面,出來的聲音卻不一定有提升,所以只需要做一點簡單的 EQ 抵消房間的效應就好,這一點以後會跟站位、混音再探討。另外,在瞭解了箱頭的型號後,提前在網上搜索它的使用說明書,到場後根據指南調節,就不用像我第一次去的時候單純把它當一個普通的喇叭而浪費掉它的其它功能。

題外話,組樂團前一直不瞭解鍵盤手的功能,現在我對鍵盤手最有興趣,比起貝斯他才更像一個神祕角色——擁有高超的樂理知識和視唱能力,在網絡上缺少 midi 譜的環境下,可以輕鬆扒下大量不同樂器的和弦譜並且用音源去模擬,跟到處找 gp 譜對著練的吉他貝斯手相比,即興的成分更強、演奏更自由——而我恰好害怕這種自由,這種遊刃有餘是只有藝高人膽大的高手才能做到的。

¶設備

玩樂團需要買什麼設備?先說一個題外話,剛開始買貝斯時有人會推薦買一個大一點的音箱,這樣排練也能用上。但其實買之前應該要確定好自己真正的需求,因爲外租的排練室都會有音箱,就算自己裝修排練室,買「大一點」也是不夠大的,不需要移動的話應該買大分體。100W 以內的貝斯音箱也許就只有在社團的露天表演能用上當監聽而已。

考慮如下幾個場景:

- 排練

- A1. 租現成排練室日常排練

- A2. 自己租房間,裝修成排練室

- A2. 在學校設備不太好的排練房練習

- 演出或錄音

- B1. 去專業錄音室錄音

- B2. 在排練房裏錄音

- B3. 自己在家錄音再發到線上一起混音

- B4. 在學校等惡劣場地現場演出

- B5. 在小 Livehouse 進行拼盤演出

- B6. 自己組織在路邊 busking

- B7. 用場地方提供的環境在路邊 busking

上述的場景中,A1、B1、B2 在排練房或錄音室中基本不需要自帶任何特殊設備,排練室中錄音可以考慮環境來決定是使用麥來錄製還是 DI + 箱體模擬。B3 是新冠時期線上樂團的常規做法,DI 都不需要,自己有聲卡即可。B4,也許還有 B5、B7 的環境混亂隨機,但也是很常見的演出情景,需要有一個「不依賴任何場地環境和調音師的最低成本配置」來完成,這就是下面我要講到的。

先從最「完美」的設備開始講起,再一點點降低需求和成本。

- 貝斯和吉他手用大分體專箱,並帶上定製耳返聽 program 並隔音,用麥克風錄製專箱的聲音進混音臺。

- 鼓手用整套真鼓,用鼓盾削減向外的音量,用一整套鼓麥錄製進混音臺,同定製耳返。

- 鍵盤手有多套鍵盤,也是直接進混音臺,同定製耳返。

- 歌手自帶麥克風,同定製耳返。

在上面這個配置裏,最昂貴的是鼓手的真鼓,搬運費時費力,且還要用整套鼓麥進行錄音傳聲。這種情況一般只能在 B1、B5 可以做到,而 B3、B7 也有可能做到。如果撤掉鼓麥呢,在小場地中僅靠鼓的原聲也足夠響亮,而且如果是在戶外就更好了,開放環境的聲學效果遠比沒有做過聲學處理的普通小房間好得多。

接下來就是吉他貝斯手的分體箱了,分體箱很難外出,而且用於錄製的麥也不菲。假如只是演出而非錄音,可以直接撤掉麥克風,比如 Suspended 4th 路上ライブ 就是屬於 B6 情況,用分體箱 + 開放鼓直接演出。假如有 DI 盒,就可以用 line out 加上箱體模擬來輸出,這就省掉了分體箱和麥。如果連用來監聽的小型便攜 combo 也沒有呢,用耳返就可以做到 ampless 演出或排練,這也是現在的流行做法。「定製耳返太貴了」?耳返最重要的屬性是舒適性和隔音,買條幾十塊幾百塊的 Chi-Fi 耳機,只要貼合耳道就好;「我有小 combo 可以不用耳返嗎」?可以,但是要做好聽力保護。說起聽力保護,電鼓委屈鼓手,真鼓委屈所有人(尤其大部分沒有鼓盾的情況)。因爲電車難題我是一定會拉拉杆的,所以我會建議鼓手買電鼓,便宜且方便攜帶,而且不需要鼓麥就可以同時做到錄製和演出,還大大減少了調音臺的輸入需求。

對最昂貴的設備基本上精簡到這裏,核心就是:用電鼓,所有人用耳返收 pgm 和隔音,主唱自帶麥克風,吉他貝斯手用 DI 盒輸出箱體模擬後的信號給調音臺。用接收所有人輸入後的調音臺進行混音並調節所有人所需的返聽信號,最後混好後直接發送給調音師,只讓他負責總音量大小——這就是不依賴任何場地環境和調音師的最低成本配置。但耳返收發器、調音臺等還是得自己購買,對學生而言也是一筆不菲的費用,目前只要瞭解這件事情,以後走一步見一步。最後還剩 A2 沒講到,但本地的排練房文化還挺熱,應該很久都不需要做到自己租房裝修。

最後引用一下關於調音臺的軌道(六人樂隊用 Behringer XR18 應該夠了)。

鼓至少 4 軌(底鼓+軍鼓+兩個吊麥),常用 9 軌(底鼓內外+軍鼓上下+三個通鼓+兩個吊麥);

貝斯 1 軌;

每把吉他占 1 軌,如使用空間類效果(延遲混響等)採用 2 軌接入效果更佳;

每架鍵盤占 2 軌。

1 鼓 2 吉 1 貝 1 鍵 2 麥的話,至少就是 4+2+1+2+2=11 軌,滿配需要 9+4+1+2+2=17 軌,這還沒有考慮放 program 之類其他的通道。

¶現場混音

- EQ 效果器

- 效果器板的使用(耳機監聽)

- 現場混音

站位對於能不能聽到自己和隊友的聲音是最重要的一點,但只要排練房不是自己佈置的,就無法控制音箱的擺放(不過角度還是能進行調節的)。能做的只有根據實際的音箱位置來進行站位佈置,離樂器音箱 2m 遠才是它「真正」的聲音,而監聽音箱的距離倒無關緊要,調好音量平衡後,只要跟主唱的麥克風不會產生回授嘯叫即可。如果是有鏡子的排練房,就按真正的 Live 的站位進行排練。

效果器對於貝斯來說不重要,調音表和 DI 盒足夠,在專業的 PA、FOH 眼中,你帶上一堆 Hi-End 機架還不如拿出一塊 SansAmp 或 JDI(Ref)如果用多把貝斯,就再加一個 EQ 效果器——所有的前提是如果你有調音師的話。在臥室的監聽耳機裏做出好聽的貝斯音色來自賞是一件簡單且有趣的事情,就像你在爲晚餐選購食料。但此時好聽的聲音在舞臺監聽中不一定能聽,在最後的混音中不一定好聽(參見)。上帝爲貝斯關上了像吉他那樣需要構建大量單塊鏈條才能獲得好音色的邪惡窗戶,卻又打開了通向另一個無底洞的門:如何在舞臺監聽中聽到自己,以及如何在最後的混音中當好貝斯的角色。我仍在探索一個兼顧成本和易用性的方案。目前前者可以透過 ampless 排練或者使用耳返來解決,後者…後者只需要讓臺下的觀衆聽到就好了:

No one really cares about your bass tone except you and possibly another bassist in the audience (note: this does not apply to reggae). As long as you’re heard/felt, your bass tone is good enough for the audience. Focus primarily on staying in time and playing the right notes.

以下內容請注意:

-

假設在這個討論中我們不考慮或不使用 IEM(入耳式監聽)系統。

-

不需要特別關心為觀眾設置音色。我相信 FOH(現場擴聲)工程師能做好工作,而且大多數聽眾並不在乎。如果你的 FOH 工程師不值得信任,或者你完全依賴音箱,你需要一個你信任的人在台下幫助你進行調整。

關於貝斯的詳細 EQ ,推薦這篇 文章。一個例子是,貝斯不應該用錄音時的常規 Mid Scoop,對現場來說太過頭了。因爲現場不像錄 cover,能大量提高貝斯軌的音量,讓其它樂器人聲像在給貝斯伴奏。而應該反其道而行之,如果聽不到自己,就嘗試調高 450Hz 左右的中音再加一點過載,一般都可以順利地從混音中穿出。如果確實需要 SLAP,那麼可以嘗試 900Hz 左右的中音削減。我不將臥室裏的設定帶到現場,而是選擇定好思路,重新做出音色。文章內具體的總結爲如下:

- 一旦削減了一個頻率,就無法再恢復它。就像不再響亮的舊弦——無論你如何提升高音,都無法讓它們在拍打時聽起來像新的一樣。同樣的道理也適用於貝斯均衡器。如果在板載前級或者 EQ 效果器上削減了一些頻率,就無法在放大器上恢復它們。因此,最初在貝斯上保持平坦的均衡器在頻率豐富性方面也很重要。如果需要修正問題,就削弱頻率,如果你需要改變音效,就提升頻率,並且儘量用削弱來代替提升,因爲 Headroom 是固定的(總音量),尤其是提升低頻,很快就會填滿 Headroom。比如無法聽到高頻,就應該減少低音而不是提升高頻。最後,如果無論如何調節,用再極端的參數也無法調到適合自己的聲音,那就要考慮升級貝斯和效果器板了。

- 需要注意大多數箱頭都有的增益旋鈕。這個旋鈕將設定來自貝斯的初始信號的強度。非常低的增益設置會讓信號聽起來很弱,非常高的增益設置會使放大器產生大量過載掩蓋你的手法技術的細節。我們需要找到一個甜蜜點;在那裡,聽起來足夠強烈以令自己滿意,同時仍然可以聽到你的演奏風格。在許多情況下,放大器上的增益和音量需要同時平衡。這意味著,你在低音量和高音量情況下所需的增益量會不同。

- 不同頻率在現場混音時的作用如下。更加直觀的形容詞描述,可參照這個 帖子。

30Hz – 80Hz: 超低頻區域。此範圍的增強會增加音色的深度。但如果增強過多,容易讓音響設備達到極限從而損壞它們,而且大多數低音音響設備無法很好地播放這個範圍的聲音。有時甚至不要增強,用高通濾波過濾掉超低頻,可以使得聲音更集中。

或:低頻 60 Hz - 120 Hz。這是你低音音符的基本頻率(最低和聲)。你的音色的大部分能量和深度也在這裡。提升這個範圍的低端可以給你很多深度,但對於你的音箱來說可能會過多。提升這個範圍的高端可以給你一個“豐滿”的音色,但經常會變得“模糊”。削減低頻可以收緊你的聲音,並給你更多空間來調高你的功放。

80Hz – 150Hz: 低音範圍。在這個範圍內增強或削減,可以改變聲音中的低音量感。

或:低中音 120 Hz - 600 Hz。增強在 120 Hz - 360 Hz 範圍內的某個頻率可以讓你獲得更圓潤、更明亮和更清晰的音調。這些是低音高音符的基本音。過多會聽起來有點「雲霧」。削減 120 至 360 Hz 可以緊縮低音的音調,但可能會讓高音部分的填充在混音中消失。在 350 Hz - 600 Hz 範圍內可能會有很多「咕咕聲」和「鳴叫聲」,很多人會在這裡稍微削減。然而,單獨使用橋接拾音器增強 500 Hz 可以讓你獲得很棒的「Jaco」音色。

150Hz – 500Hz: 低音手的魔法區域。可以加厚輪指演奏的低音線條。這個範圍過多會使你的音色變得非常混濁。適量的增強會讓你的低音在混音中很好地定位。如果你的低音聽起來太混濁,試著在這個範圍內削減。如果需要一些溫暖,試著在這個範圍內提升。

500Hz – 900Hz: 介於鼻音與弦音之間。難以解釋,但如果你希望在混音中突出自己,這裡不要剪得太多。然而,如果你的吉他手是偏向中頻的演奏者,可以減少這個範圍,並將注意力集中在低中音和低頻的部分。提升這個範圍能為你的音色增添中頻的咆哮感。削減這個範圍則能讓音色更加乾淨、清晰。

900Hz – 3kHz: 這個尖銳且明亮的攻擊頻段能讓你的指彈音符更具定義,並讓你的撥弦音色更加突出。在這個範圍內增加增益可以強化攻擊感,減少增益則有助於創造更圓潤的音色。

3kHz 以上: 增加指板噪音並使高音更加清晰,通過你的高音揚聲器發出聲音。當使用過載效果器時聽起來很糟糕—對某些人來說,這是一種可取的效果。減少增益可以降低噪音,對信號的影響不大。增加增益則可以增加空氣感和空間感。

- 首先儘量營造平坦的輸入,PB 配新弦可以稍微降低 Tone 抵消手指噪音。如果板載電路是純增益,那可以稍微提高所有的旋鈕的增益,以爲後來的處理留一點空間。

- 作者花了大篇幅來講述他擁有的貝斯(Fender Jazz Bass、G&L、Lakland、Musicman 等等)上的調音,還鏈接了一些快速調音表格。不過太過細緻的指導能完全重現聲音的可能也不高,只能作爲參考。

鼓組的聲音基本可以分爲鼓和镲片(撥,Cymbal)兩種,一般建議鼓手大力打鼓,小力打撥,因爲撥位於的高頻頻段很容易和其它樂器打架,實際演奏中能發現撥也是所有樂器中音量最大的,如果鼓手難以控制力度,那麼就對鑔片採用一定量的消音處理(換鑔片、用毛巾或膠帶等增加摩擦製音)是最好的方法。

在實踐中,用手機支架固定同人高分貝儀來測定聲音大小是很好的做法大多數手機的麥克風無法識別 90 DB 以上的信號,但如果有 Apple Watch,可以在此時派上用場)。即使吉他單獨 sound check 時音量看似夠大,但在實際演奏中會很容易被掩蓋。一切都應該以分貝儀爲標準,最後再根據樂手實際的聽感進行微調。首先先給鼓進行一定量的製音,保持鼓前的音量在 100dB 以內,再調節主唱和鍵盤的音量。按照經驗,鍵盤的頻段非常特殊,經驗豐富的鍵盤手調出的音色可以輕鬆穿過混音,因此可以稍微減少音量給其它樂器讓出位置,讓它在 82dB 左右;主唱的音量需要超過所有樂器,但在舞臺監聽上非常難以做到,不奢求這一點,只要求所有人都能聽清歌詞即可,調至 88dB 左右;貝斯調到 86dB 左右(輕柔撥弦時),再輔以 Mid Boost 可以很好地墊底,同時若隱若現地提供律動感,但此時 SLAP 時的 EQ 又是一個難點;最後節奏吉他調到 82dB 不會遮蓋其它樂器,但主音吉他還需要調高幾個 dB 來保持 solo 時的高音量,或者平時保持 82dB,solo 音色設置爲 88dB 左右。

假如在排練房最後用了音箱箱頭進行微調,或者自己用的是單塊效果器,在現場調好音色之後,記得拍照保存,以後再排練就直接調到目標位置會方便很多。

另外,一篇關於數字排練系統 (Digital Rehearsal System) 的文章。

¶樂團經驗

¶組團經驗

- 樂團成員水平是其次,理性、熱情、能順利交流才是最重要的。組織樂團以來,「夾 Band 先夾人」的正確性越來越顯現,把它類比成電子或體育競技遊戲,認真對待的人不會想和只把它們當娛樂的人一起玩。而且作爲一個人的素質也會在排練的相處中逐漸體現,加上要達到愛好曲風相同的話(雖然 ACG 音樂受衆較廣),長期來看找到合適的人確實不簡單,但只要找對了人,牠一定能成爲你的朋友,成爲樂團密不可分的一份子。

- 組織樂隊這件事有點像在玩全年龄全性向的僞 Galgame。你是主角,上面講的「夾人」就是抽初始卡,這一步就必須把冷淡難攻略的、當大小姐過家家的、來找伴侶解決性壓抑的 incel 排除掉。進入遊戲之後,除了完成主線(幹各種活直到演出)以外,還必須精心控制好各個角色對自己、對其他成員、對樂團本身的好感度維持在一定水平。雖然只要自己不犯太大的錯誤,遊戲就還能繼續,但萬一誰對樂隊的好感度降到底了,也許就會離去;萬一誰對另一個成員好感度過高結成情侶,成員間兩兩的關係不再平等時,樂隊就離解散不遠了;萬一成員們對主角的好感度或信任降到零,那就徹底 GG,只能重開一把,或者去別人的遊戲裏當 NPC 了。樂隊這件事最準確的比喻是學校裏的 Group Work,雖然不像正式工作那樣嚴肅,但絕不能像對待一個可有可無興趣活動一樣敷衍了事。在認真和 Have Fun 之間找到的一個平衡點,是重要的、同時也非常有意思的一件事。

- 大多數場地都對一次性充值有較大力度的優惠。在充值之前,請考慮兩點:上面說過,高價值設備和老闆也玩樂團這兩點可以大大降低跑路概率;除此之外,也不要在第一次就充值。因爲樂團內的成員的水平不一,可以藉此機會,在總體排練之前,跟一兩名水平較高的成員前往排練室進行簡單的預演,觀察空間和配置、老闆態度是否良好。同時可以熟悉環境,在全員排練時可以迅速組織好站位混音等,而且部分人進行了預排之後,再加其它人進來的話可以很快地融入。

- 日本音樂的發行版本很規範,因此一定要給出一首歌準確的發行版,它是 J-Rock 的原曲?還是在某個動畫中被翻唱過了?還是有另一個ボカロ或者其它企劃致敬的版本?即使是同一個版本,也有可能有時長的區分,一定要注意時長一致這一點。

- 音符不重要,節奏重要,我是這麼理解排練的。除非找不到節奏了,否則不喊停,只要節奏不亂,何とかなる。

“To play a wrong note is insignificant, to play with out passion is inexcusable” ——Beethoven

- 勸說儘量多的成員(假如有樂理水平最高的鍵盤手,或者童子功絕對節奏感的鼓手除外)使用 guitar pro,分發總譜並指導對齊音軌,囑咐一定要用節拍器練琴、練鼓和唱歌。這一點是少有人提到的,對於新手樂隊,瓶頸一般在於個人練習,只要做到這一點,合奏的難度又會再下一個階級,能大大提高排練的效率。

¶排練經驗

回到排練本身,以下是一些簡要的經驗:

- 进排练房的动作顺序:

- 整理前面人的線材。把琴包和箱子放到角落。

- 選擇站位。(固定地點可以忽略)

- 琴、效果器、音箱連接好,出聲。關聲音找架子放好。

- 電腦連接藍牙。

- (等其他人東西放下了後)調整站位。(固定地點可以忽略)

- 架設分貝表。

- 連接 IEM,調整音色。

- 單獨調整音量。

- 最簡單的歌曲試奏,調整混音。

- 提高排練效率的最佳方法是讓每個人熟悉歌曲結構,可以迅速地對某個段落進行單獨強化訓練。

- 如果排練室即將搬遷,注意詢問是否會更改設備,防止充值後,搬遷導致的設備降級。

- 找到排練效率最高的時長,在此基礎上再加一小時,留多一些Jam、休息和交流互動的時間。

- 綜合效果器在家裏調好音色後複製一份,到排練室微調,就不會影響在在家練琴的音色了。

- 調效果器的音色之前先確定琴上的 Tone 等旋鈕在正確的位置。

- 吉他和貝斯休息時試彈,應該拉低琴上的音量旋鈕,可以方便其他人談話,也方便繼續的時候回到原音量(鼓就沒辦法了)。帶着耳返的人可能難以發現這一點,可以互相提醒。

- 假如環境不佳,麥克風容易嘯叫。那麼找到麥克風的最佳位置就最好不要動了,現在錄像入鏡之類的不是很重要,不然嘯叫會影響一次合奏。

- 在排練室 set up 時,如拔椅子之類的動作注意安全,別把手劃了。

- 一曲結束後多發表評論,至少直接評價一次:好或不好。這樣整理複盤錄像時非常方便找到最好的 take。

- 分發的文件,尤其是 mp3 音頻非常重要,如果有錯誤要立刻更改。就算與網絡上的版本不同,仍然以它為標準。

- 錄像前設置好 16:9 1080P@60 的設置,儘量調好構圖。保持手機的電量和內存充足,防止錄像中斷。覺得好的時候,記下錄像機當前的時間,方便後期剪輯。因爲錄像文件偏大,線上不好傳輸,因此帶一個 USB 隨身碟和 OTG 線纜,在現場拷貝錄像文件到負責剪輯的人手上。

- 如果排練完後聚餐,那麼提前找好餐廳。注意營業時間和 Last order,能提前訂座更好,防止排隊。

- 20 分鐘原則:打六座車提前 20 分鐘,提前 20 分鐘到排練室整理,惡劣天氣預留 20 分鐘車程。

- 導線容易因接觸不良導致問題,因此養成習慣在連接前用布或不掉屑的紙巾擦拭插頭的好習慣。

排練需要帶的備用物品:

- 效果器板備用的電源適配器(建議使用移動電源加上誘騙器)和電源線

- 所有連接線備用一條

- 指甲鉗

- 手機支架(除了測音外還可以錄像留檔方便覆盤,非常重要)

- 螺絲刀套裝(安裝工具或臨時修改弦高等)

- 溼紙巾

- 止血貼/綁帶

- 筆記本電腦及電源適配器

¶演出經驗

演奏水平可以分為三級,一是自己獨立完成 cover;二是在樂隊合奏中對上拍並發揮自己獨立 cover 時的水平;三是只透過肌肉記憶和樂感來放鬆地完成演奏。很多學生樂隊 cover 的最大問題就是停留在第二層,在完成「可錄音的水平」後就上臺。但如果不是玩技術流或者 Shoegaze ,那麼除非主唱個人發揮極好,否則觀眾看上去就是一群社恐萌新在拚命地演奏,沒什麼節目效果(Cos 波奇除外)。如果要做點跟別人不同的東西,就要在第三層上下點功夫,做到遊刃有餘、虛張「藝高人膽大」的聲勢,自信地演奏員。提升臺風 (presence) 的前提是對自己的演奏有「鬆弛感」,比如不看指板是一個基礎。

我一直喜歡看舞台上樂手們キラキラ的感覺,現實看過一些 Band Live 也發現,視覺部分的重要性要遠超過聽覺部分。只要節奏不亂,錯音後不丟拍的基礎上,大家對表演的關注點就全在視覺上面。而且除非穿插很多樂器 solo 和那些一眼就覺得很難的(新手樂隊也選不了),否則不熟悉樂器的觀眾(尤其其中三次元一般路人佔比多的)對於選曲難度的印象基本按照主唱的音高來判斷,因此硬選一些對樂手來說難度較高的,在大部分觀眾眼裡也跟簡單的沒什麼區別。所以選曲就一切從簡,選能輕鬆完成的,而不是需要拚盡全力才能勉強彈下的,然後技術方面盡力打磨合奏和第三層的演出水平。

一些理論筆記:

- 打印曲目清單:每位樂團成員一張 + 一張給音響技術人員。

- 每個人都寫設備 checklists,重要物品要保留一份備用,如果臨時沒有備用 ,可以讓。

- 用計時器來計時曲目控制時間,戴手錶的成員在演出前對表。

- 輕裝上陣,最小化必須擁有的設備數量。手機等口袋中的個人物品可以統一放到鼓手/鍵盤身旁。在長休息期間,確保至少有一個人留在設備旁邊,或者放到有監控的地方。

- 繞背帶插線,防止中途脫落,主唱麥克風線繞支架固定。

- 買彩色或夜光膠帶可以標記設備或線纜,需要提前約定顏色。

- 演出前確定插座位置,確定是否需要延長線,以及它的長度。

- 注意現場照明,排練時可以刻意降低亮度,並提前買好夜光貼貼到琴的側面標記品格。也可以買小落地聚光燈來在黑暗的情況下補光。

- 主唱或備唱者(甚至所有人)應該避免碳酸飲料,防止打嗝。

- 用耳返時注意不要開手機的 2.4Ghz 熱點,改爲 5.0Ghz 的(或根據耳返收發器的頻道決定)。

- 水放在腳邊,如果統一用礦泉水就用膠帶或馬克筆標記自己的水,喝得多的帶兩瓶。

- 夏天演奏可以帶小風扇或大風扇放在腳邊吹風。戴頭巾可以防止汗水流到眼睛,戴護腕可以防止汗水流到手心。

- Sound check 時彈出曲目中最安靜和最響亮的部分。如果你使用效果器,演奏你會用到所有效果器的曲子部分。

- 不要學貝斯笑話那樣,把音量擰一半,Sound Check 後再偷偷調回來。Sound Check 後不能在未經工程師同意時修改任何參數。

- 如果一首歌出現問題(有人失去節奏或斷了兩根弦或發生其他災難),停止演奏並向觀眾道歉。處理好問題後再重新開始。我知道其他人說過不要停止演奏,但有時這是無法避免的(現實)。

- 記錄每一場演出和排練,發送給你的樂隊。什麼奏效了?什麼沒有?我們在歌曲之間花了多久時間,這樣長合適嗎?我們忘記告訴觀眾什麼應該告訴的?我們有沒有感謝音效師和俱樂部的招待?我們至少有提到我們的 CD 和網站兩次嗎?我們有沒有宣傳飲料特價?我們有沒有宣傳我們的下一場演出?我們的演出表現如何?我們錯過了什麼提示?等等。你還可以把錄音發布到你的網站讓粉絲下載。

- 確保製作一些名片(二維碼?打印出來也許方便別人掃描),並在演出期間隨時準備好。總是會有人來找你,如果他們喜歡你,想要一張名片。

¶臺風 (Presence)

- Always smiling while playing. 當然也可以作 Bass face。

- 把琴頭儘量往前靠,加大琴頸與身體的角度,這樣在看觀衆和看指板之間切換時不會太突兀。

- 不需要像 Flea 一樣跳來跳去,但保持身體感受節奏時的些許運動,可以暗示觀衆你很享受演奏。

- 演出前作好服化道,ACG 樂隊的發揮空間是最強的。省事的話也可以穿一套跟琴最搭配的衣服即可,但不能穿短褲或拖鞋,最好按照去實習面試時的體面穿着。

- 站着的人不應該在歌曲間隙、聊天環節用手機。

- 隊友間互動, solo 時主唱揮手提示 solo 樂手。不需要彈奏的間奏時,可以走到另一個樂隊成員那裡,假裝跟他說些什麼(如果真的有一個快速的交流,那就更好),這樣能讓人看起來像是你在主導演出。

- 即將開始唱歌時,要從側面走近麥克風支架,觀衆就可以意識到這一點。如果從麥克風後面(向觀衆方向)走近,觀衆在視覺上察覺不到你即將開始唱歌或和聲。

此外的經驗如下:

Kevin A. 的 視頻 終身受用。比如想像一下在你的琴頭上有一個激光筆,對著天花板。如果它在一個地方停留太久,它會燒出一個洞,你必須讓那束光保持不斷運動,來防止這一點。

建立舞台存在感的一個簡單方法是利用力量姿態 (power stance)。雙腳與肩同寬站立,依靠你的主導腳並隨著節拍輕輕彈動。實際上已經證明這樣站立可以改善你的節奏感,因為你的身體是完美平衡的。

可以在舞台上移動,但不要跑。當歌手不唱歌時,可以走到舞臺前面,享受幾秒鐘的觀衆目光。使用 Tom Jackson 的觀眾互動區域方法:如果你有四名樂隊成員(站着的),每個人將觀眾分成四個區域。每個樂隊成員從這四個區域中各選一個人,與他們進行幾次目光接觸。到演出結束時,至少有 16 個人會感覺自己與樂隊建立了連結。

如果你有點緊張,難以與觀眾互動,可以嘗試相反的方法。暫時不去理會觀眾,讓他們成為背景;或是專注在在觀眾的頭頂上的幾個點,這樣看起來就像在看著觀眾;或是不看任何特定的人,而是掃視整個房間,用眼睛在觀眾中畫一個 M 字(M look)。觀眾中有些人會喜歡這樣,有些人則不會,但不要讓這分散你的注意力,專注於從演出中和你的樂隊成員一起享受樂趣。Miles Davis 經常把背對著人群,因為他更喜歡自己的樂隊而不是觀眾。隨着時間增长,你會更加放鬆,玩得更開心,而觀眾也會因此看到並從表演中獲得更多樂趣。

如果你只有在上台時才緊張,那麼這主要是因為對技術方面的焦慮。信心隨著練習而來(你參加的演出越多,你的信心就會越強),但在這段時間裡,可以試試是把視線放在房間的後面或者讓眼睛變得無神。任何讓你看起來是在看上面但不直接與觀眾目光接觸的方法都是有益的。

¶雜論

¶吉他的效果器相關

發現吉他手們不太熟悉設備,我藉此機會也瞭解了一下吉他相關的效果知識,以下總結了我給他們的科普溝通。

¶Q:過載、boost、箱頭這些都帶有 Gain 的怎麼調才不會互相打架?

A: 先按以下這三個點:

- 一般只用一個過載源,其它設為清音。

- 一般只用一個 EQ,其它放平。

- Boost 和最後一個單塊(或箱頭)除外,每個單塊開啟和關閉時聽到的音量一定要是相同的。

¶Q:爲什麼綜合效果器 (Hotone Ampero 2) 裏的壓縮 sustain 調到零了還感覺過度壓縮,感覺動態都壓沒了,還會增加一點失真度?

A: 綜合裡的壓縮沒有指示燈,不知道壓了多少,過度壓的話會產生一點削波,就會提高失真度了。嘗試用可調性最大的 Squeezer 來調節 Ratio 和 Threshold,Ampero 中很多壓縮都只有一個 sustain ,可調性非常小。

因為過載對輸入信號量很敏感,把壓縮放在過載前面(編註:下一個 Q&A 有提到),可以平衡撥弦力度,大力小力撥出來的過載量都一致,當然有人也喜歡控制大小力度撥弦時的過載不同,看個人選擇。

任何過載類效果器其實都有壓縮功能,那些超過信號閾值,被扭曲的頻率都會被壓縮。理論上來說,這樣的壓縮是不完整的,所以壓縮放前面(整體壓縮再部分壓縮)是大多數人的做法。在過載後放壓縮(部分壓縮再整體壓縮)作用不大,如果實在不想在前面放壓縮的話,就把壓縮放到鏈條最後一位,這樣也算是模擬錄音後混音時,工程師會給你做好的音色再上一層薄壓縮的過程。

¶Q:爲什麼每個單塊要調節成開始和關閉時音量一致?

A: 這叫 Unity Gain,可以提高信噪比。是一個好習慣和規範的做法。

總結就是兩點:

[1] 防止普通效果器提高音量後引入噪音,或降低音量後影響效果處理(現代新設計的不會,但我有一些老單塊的音量跟效果還是有點掛鉤的,音量降到某個點之後效果就突然消失)。

[2] 防止下一個效果器的輸入量太大或太小。

鏈條最後一個箱頭或箱頭模擬,不用考慮 [2] ,雖然可能會產生 [1] 的現象,但也比其它的單塊,最適合進行調節輸出音量。

所以很多人用音量踏板放到最後來調節。音量踏板的本質就是一個可以用腳控制的僅削減音量的 boost,綜合效果器發明之前麻煩一點的做法是:踩一半音量踏板調好平時的音量,再在 solo 時踩滿恢復到正常音量。

上面講到的所有「最後」都是沒考慮周邊,【壓縮—>boost->過載->過載。…->箱頭->箱體】的情況。因為周邊效果器對於輸入量遠不如過載類敏感,那麼假如你用四線接法,把周邊繞過箱頭,箱頭後的效果迴路中的幾個效果只有周邊的話,那麼 boost、音量踏板放到最後一個過載類效果(或箱頭)和周邊之間,來提高一級信號量再進入周邊也是不錯的,然後後面的還是做 unity gain 防止 [1],提高信噪比。這也是 boost 放過載後的作用,提高 volumn 而不影響 gain.

¶What should I do to get that fucking bass tone?

從我買第一個效果器開始我就意識到 chase 名人的 tone 是一件無意義的事情。無論是現場還是錄音室環境下的貝斯音色都經過了大量複雜的處理,即使是發在 ins 上的在家裏的小錄音,也大概率經過了 home studio 裡價值上萬的機架設備的處理。就算你獲得了同款效果器跟琴,也無法獲得一致的聲音。而且上面我已經說過,貝斯音色絕大多數都是自賞,你喜歡的不等於混音師喜歡的不等於觀衆喜歡的。既然自賞,那心態尤其重要。Danny Sapko 在 “tone in 30 seconds” 系列 shorts 裏,他只透過換琴和琴弦,加上 Tone Hammer 和一點軟效果來完成任務,這展現的態度是一個很好的範例——使用你手上有限的設備(一把貝斯、琴弦和已有的效果器)來盡力接近目標音色,再將那一點點的不同作爲你自己獨有的特色。

其實觀察一些著名的 Bass Tone 也容易將它們歸納出來:Jaco 和 Joe Dart 是大力在琴橋撥弦並稍微增加中頻和低頻,前者用 Fender JB 無品,後者用 Musicman 的大雙線圈並加入大量壓縮;James Jamerson 用死 La Bella 平卷弦配 Fender PB 加上海綿製音並輕柔撥弦;Flea 也用 Musicman 雙線圈加上標誌性的 BOSS OdB-3 和 B:assmaster Fuzz 再非常用力地擊打琴弦;Marcus Miller 用他經典的 70s Fender JB 配輕質弦和 Mid Scoop,Amp 偏好 Markbass 和清晰的 EBS… 只要隨着聽音經驗總結歸納一下,就會發現常見的貝斯音色確實就在一個框架內,設備不多的情況下,變量也就是拾音器設定、撥弦位置、弦的種類規格等等。… 大部分教你調音色的 視頻 也只是往往複復講這些點。上文「效果器板的使用」一篇有講到通用的表格。

像 BDDI 這樣的大音染設備,對於平價琴的音色提升非常高,這就足夠了。我自己的「我流」方法論,是先從原曲音色來確定大方向:金屬鏗鏘聲,就用新弦+撥片+高失真;溫暖的鋪底聲,就用老弦或輕微的高頻滾降,加一點過載並輕柔地撥弦;想要 Funk 一樣的律動感,就提高一點中頻並靠近琴橋演奏;SLAP 就削減中頻並按情況加入一點過載。不再追求跟原曲一模一樣的音色,甚至在一些情況下跟它相去甚遠也沒關係,只把它作爲參考,再調出自己的風格。現場調音考慮的要素很多,但如果只是錄音自己玩的話,真的只需要調出自己喜歡的音色並且能融入原音軌就好(不融入也行,音量拉滿即可)。

¶關於 Tone Wood

TLDR:對 Bass guitar 本體來說,拾音器、琴弦的規格和新舊對音色影響最大。其餘的交給玩家的雙手和效果器與 Amp。

¶Jaco Pastorius “Hiroshima” Bass 在今年被找到

¶關於連接線的熱插拔

TS 和 TRS 線在連接和斷開時幾乎總是會短暫地短路,以及作爲金屬材質的街頭在插口處的摩擦會產生一點靜電信號,這就是造成噪音的原因。如果噪音以全幅通過你的信號路徑,可能會大力推動喇叭,從而損壞它,而且電子管音箱對於大信號輸入也比較脆弱。在拔插接頭前,把信號斷掉(開啓調音表、關吉他貝斯上的音量),可以大大減少爆音,這也是「可熱插拔」線材的原理,在插頭末端加入一個觸發器,拔出的瞬間物理斷掉信號。如果還要再做一層保險,就把音箱或調音臺上的音量調爲零,這也適用於開關設備(這也可以發送上升或下降的邊緣,造成噪音)。但人類爲什麼這麼熱衷於熱插拔呢,拔插頭前把音箱調到 standBy 或者直接關閉箱子,真的不是一件難事。

¶Fat Finger

TL;DR:沒有死點,不需要買。在我發現琴頭過重會產生 Neck Dive 之後,這個更是判了死刑。

買之前,先試試看。把吉他放在大而重的桌子上或書桌上。彈奏一下。現在你能感覺到琴弦的共振透過桌子傳來了,對吧?所以你有效地增加了吉他的重量,大約 100 磅。再彈奏一下,並測量共振時間。現在把吉他從桌子上拿起來,做同樣的事情。用這個實驗來幫助你做出購買決定。

¶人聲的混響

混響(Reverb)之於人聲就如同箱體模擬之於貝斯和吉他。如果人聲沒有混響,聽起來可能會很不自然,因為大多數空間都有環境噪音和混響。此外,它可以幫助將各種聲音結合在一起。在理想情況下,錄乾音,然後再將混響應用到所有聲音上,將聲音綁在一起。這也是為什麼混響通常是在 Return 軌道上,而不是直接在音軌上。同時,它也可以掩蓋一點瑕疵。

¶一個觀察

據我觀察,在 Reddit 等英文貝斯論壇上,人們對於 SLAP 這個技法毀譽參半,有相當一部分人不喜歡它,覺得它太 aggressive. 而亞洲人喜歡它,中文世界裏,甚至覺得因爲它很帥才開始學貝斯的人有很多。

¶為什麼箱體使用高頻高音喇叭而不是 8 英寸揚聲器來處理 High-Mid?

中音驅動器更昂貴,許多貝斯手喜歡 Scoop 的音色。

¶如何使用高通濾波器 (HPF)?

演奏最低的音符。逐漸調高閾值,直到開始聽到音量下降。保留在那裡以保持聲音不變。我喜歡再稍微往前調一點,讓它變得緊湊。

¶拿出電池

把單塊效果器上板之前,拿出單塊效果器中的電池以防止它老化漏夜。雖然中國的規則是不允許電池進入快遞,但以防萬一還是得自己檢查一下。許久不用的主動琴也記得要拿出電池。

¶貝斯弦上的絲綢是什麼?

Why do we have silk on our strings?

¶貝斯護理

由於 B4 沒有上漆,全身都可以使用蜂蠟保養,我只上了琴頸和琴體背面,但琴頭背後太多縫隙,不適合塗蠟。蠟可以使用 Howard Wax-It-All Food-Grade Wax,塗上之後靜置半天,再使用兩三天,琴頸處的手感恢復如初,對彈奏不產生任何影響。

換弦時直接用不掉屑的紙巾沾水擦拭指板,再擦乾即可。

拋光膏非常有效,避免了 0000 鋼絲絨的碎屑進入拾音器的風險。但在使用的時候必須用美紋紙緊密閉住與品絲相連的指板處。這起到兩個作用:

- 防止拋光膏進入品絲與指板間的縫隙。如果進入了,難以清理,並且會在清理過程中磨損指板。

- 防止磨下來的鏽漬髒汙指板。

後來發現拋光膏還是會進入品絲間隙,於是後面使用鋼絲絨和擋片來打磨。

同時,我使用 F-ONE MN105 作爲清潔劑清潔指板。對於上了光澤漆的 Edwards,網路上又說可以直接用溫和洗滌劑來清潔,但是其實用清水即可。我幾乎不想給琴身拋光。

¶練習的哲學

關於練習:在手上沒有貝斯時,腦內複盤 是一個很有用的練習方法,播放那首歌,然後默默地想象貝斯的音符和手部的動作即可。

「我吉他彈得很好,在多人寢練習不會吵到室友。」

這句話沒明白任何樂器的練習就是重複試錯的過程,彈得好聽,叫做演出,不叫練習。一個人如果一直待在舒適區裡只彈自己熟悉的、彈得好的,那他也不會有任何進步。花費 10 小時學習完畢一首歌,其中只有最後的 3 分鐘是完美的、好聽的,之前的 9 小時 57 分鐘對其他人來說都是吵鬧的噪音。因此練習是一定是難聽吵雜的,跟水平無關。至於協調噪音與室友的關係又是另一個話題了。

Ref: https://www.https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ayx0fEe7gcg&t=198s

¶“True Temperament”

我看到 True Temperament 首次推出時有示範影片,雖然它表示每個位置的每個音符都完美地調音,但評論者指出聲音聽起來「怪怪的」。因為我們奇怪的人類聽了這麼久音調不完美的弦樂器,所以習慣了這種不完美的聲音,認為它是正常/正確的。

@frankiechan9651 鼓機也發生了同樣的現象。它們太完美了,人耳立刻就能聽出來,而且不喜歡,因為我們不習慣完美的節奏,所以他們加入了讓它不完美的選項,讓聽眾誤以為它其實是一位真正的音樂家。沒有人喜歡 click track,除非是為了練習節奏。

嗯…因為所有調性都沒有完美的音準。這就是鋼琴也採用妥協(調律)調音的原因。人類認為這個產品聽起來不對勁,因為…我們的耳朵沒有問題。

@danthompson5797 對 – 如果你將指板調音以符合 C 大調,那麼它對 F# 大調就會很怪。

推弦有問題。但吉他確實是個不完美的樂器。這就是它的厲害之處。

¶製作 Bass Cover 影片

¶Tab 譜

去年的文章寫到,目前最有效率的學習一首樂曲的方法就是 GTP 譜。

- 首先奉上我在表網上蒐集的樂譜,已進行簡單去重:Onedrive | Google Drive

- 兩大 Tab 網站:Songsterr 可直接導出 gp 譜,Ultimate-guitar 的安卓 APP 也已經有了 Crack 版, 。

- 在以上都找不到的地方,只能去 Youtube 等視頻網站尋找,關鍵詞"bass cover tab",ACG 音樂可以嘗試在 Niconico 上尋找,關鍵詞「ベース カバー タブ譜」。若作者給出的是 PDF,可以嘗試開發了 PDF to GTP 功能的軟件,如 Soundslice;若作者沒有給出 GTP 譜,則只能靠手打(

可以到閒魚找黑奴)。 - 對於樂隊總譜,熱門少女樂隊的譜在 Bilibili 上有很多分發。經典的歌曲,可以使用 LibreScore 下載 MuseScore 上的樂譜,轉爲 MusicXML 後導入 Guitar Pro。

建議獲得同一個樂曲的多個譜進行比對,這樣很容易發現聽感上的優劣,最後再進行整合校對。由於很多貝斯譜的 Riff 的復用率很高,基本上手打幾個 bar 就能複製粘貼整首歌曲。最麻煩之處在於,將原曲輕微的 BPM 「偏移」跟譜同步。

記得在練習譜之前,要先查看該譜對應的調音。

¶背譜

背譜實際上是一種大腦記憶、節奏記憶和肌肉記憶的結合。練習錄音和排練歌曲的側重點不同,前者注重音符的準確性,也可以部分視奏,對大腦記憶和節奏記憶的需求降低了,對肌肉記憶的需求增加了;後者需要較準確的大腦記憶來還原譜、節奏記憶在現場環境中保持節奏,而肌肉記憶並非首要,可以在一次次的排練中慢慢養成。

我在記憶了多首樂曲後,終於克服了對背譜的恐懼,這也要感謝組了樂團,排練需要背譜這一點大大影響了我的練習習慣。因爲還是使用 Tab 譜來快速學習歌曲,所以不需要太關心怎麼背誦和弦進行,剛開始時只需要掃一眼根音和一些標誌性的音符(第三音、第五音和第七音)來簡單判斷它是什麼和弦(只用在跟隊友交流),甚至只需要記住根音即可,尤其是在每個段落的開頭那個重拍。此外,在大量輸入後,對於節奏的內化速度變得很快,基本上十來分鐘能完成大部分八分音符的節奏型。若有特殊的反拍或者 16 分,還需多加練習。

歌曲的記憶點除了和弦的根音、重拍、結構變化以外,其它樂器也是一個可以參照的地方,排練時可以要求主唱把所有語氣類歌詞也唱出來提供合拍,同時如果能觀察到主音吉他的手切換和弦的時機,也可進行拍子的同步。自己的練習則是跟著節拍器和鼓來,需要些許學習鼓的組成,然後給一些有標誌性的鼓點做一些標記,在重音時跟鼓同步的感覺實在非常舒適。

¶音軌錄製

一般思路:音軌內錄,音畫分錄再透過剪輯對接。

錄音時需要注意電平的大小。

以下的設備上一共有九個看起來作用很像的旋鈕:

- Cort B4 上的

MASTER VOLUME - BOSS LMB-3 上的

LEVEL - Caline CP-81 上的

LEVEL - Caline CP-81 上的

Gain - VT Bass DI 上的

LEVEL - Zoom B3n 上的

VOLUME - Nux50BT 上的

MASTER - Nux50BT 上的

Gain - Reaper 上的

音量

簡而言之:

Gain: 放大輸入信號和整體音量;增加噪音;當訊號增加到削波點以上時產生失真(並非我們想要的);對於過載效果器,它會提高有效的失真。

LEVEL:LEVEL 表示在經過某段處理後的輸出音量。

MASTER or VOLUME:輸出音量。在多通道系統中,MASTER 表示整體輸出,但在這裏只有一把貝斯音軌,可看作與 VOLUME 等價。

¶畫面錄製&剪輯

在發現 B2FOUR 可以連接安卓手機,在錄像時同時進行錄音後,就不需要進行音畫分錄了。手機攝像頭使用主攝,4K@60FPS 進行錄製,以增強後期編輯性,不露臉的話使用「電影畫幅」方便構圖。

但後來發現音畫分錄也不麻煩。目前的工作流爲:手機拍攝畫面 -> Reaper 錄音 -> 剪映合成 -> 添加字幕和封面