Amps & Gear & Interconnection

TalkBass TechTalk Ampfaq

Fuzzbass | Bass guitar amplifier knowledge base

TOSS

Rane Sound System Interconnection

Technical books online!

本來應該放到《貝斯自學第二年記錄》中的,但那篇在 2025 年 4 月時已經寫到了 40K 字數,再放此文有些冗雜。另,每年記錄文章的另一作用是,在後文中補充前年文章的疏漏,而不直接修改前文的錯誤,以此來抵抗「知識的詛咒」。而因爲此文沒有原創性,事實性的錯誤也可以通過編注來補充。缺少了原創文的「成長性」,且對可見的未來的我的實用性較弱。因此獨立成篇是一個好的選擇。

這一篇包含了關於分體式音箱和高級的線纜互聯知識,TOSS 中的器材部分的內容也放到此處。

Amps(待寫)

¶術語表

歐姆(Ohms)是電信號抵抗力的度量。

阻抗(Impedance)非常類似於電阻,為了我們的目的,它將被視為相同。阻抗以歐姆表示。(例如,“8 歐姆”)這個音箱的阻抗為 8 歐姆。阻抗實際上在交流電路中結合了電阻、電容和電感。但它仍然遵循與直流電路中的電阻相同的基本原則。

負載(Load:):這是一個用來形容功率放大器接入的揚聲器或音箱的總阻抗的術語。

喇叭或驅動器(Speaker or Driver):這些是在音箱中實際產生聲音的圓形物件。每個喇叭都會有自己的阻抗,以歐姆為單位(希望上面會印有)。

箱體(Cabinet):一個包含一個或多個揚聲器或驅動器的箱體。音箱將具有以歐姆為單位的淨阻抗(希望印在上面)。通常被稱為揚聲器。

Amp: 對於我們這裡的目的,當我說「放大器」時,我指的是功率放大器,或功率放大器部分頭或組合。

功率放大器(Power Amplifier):功率放大器的設計是將來自前置放大器的線性電平信號轉換為能夠驅動揚聲器的揚聲器電平信號。

箱頭(Amp Head):擴音器頭是前置放大器和功率放大器合而為一的設備。如果你擁有擴音器頭,你只需要一把低音吉他、一條樂器線、一條揚聲器線和一個音箱。

組合音箱(Combo Amp):這些是預放大器、功率放大器和音箱的“結合體”。您只需要一把貝斯和一條樂器線就能搖滾!

晶體管擴大器(Solid State Amps):一個利用晶體管元件來產生功率的功率放大部分。要小心,很多被稱為「管擴大器」的設備實際上只有在前級放大部分使用真空管,而使用的是晶體管功率放大器。這些更正確地被稱為「混合擴大器」。

真空管擴大器(Tube Amps):一個使用「真空管」或「閥」來產生功率的功率放大器部分(相同的東西)。

¶箱頭的種類

純電子管放大器:前級後級都用電子管放大。不能在沒有連接箱體負載時使用。對大功率的貝斯音箱而言,後級需要大量電子管來進行運作,維護成本極高,逐漸被「混合放大器」取代。

電子管前級 + 晶體管功放:後級用晶體管產生功率的放大器。許多被稱為「管放大器」的音箱實際上僅在前級增益部分使用管子,但使用晶體管功率放大器。這些更正確地稱為「混合放大器」。晶體管輸出不需要負載,沒有負載時不會有電流流動,因此可以直接 line out 當作一個電子管前級使用。

純晶體管放大器:可以當作落地單塊加上了一個後級功放。

¶阻抗

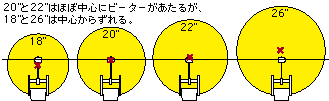

低音音箱箱體通常標示為 8 歐姆或 4 歐姆。4 歐姆的箱體將從擴音器獲得約兩倍於 8 歐姆箱體的瓦數。如果一個箱體內只有一個揚聲器,箱體的阻抗等於揚聲器的阻抗;串聯時阻抗增加,並聯時減少。三個 16 歐姆的揚聲器並聯接在一個音箱中 = 3/16 歐姆。這些 5.3 歐姆的音箱應該視為 4 歐姆的音箱。大多數情況下,只需關注音箱的總阻抗即可。

Solid Amp 的功率是根據它們能夠向不同負載輸出的瓦特數來評定的。典型的評定可能是「200 瓦 @ 8 歐姆,350 瓦 @ 4 歐姆,425 瓦 @ 2 歐姆」。絕不應該將擴大機低於其最低安全負載運行。對於額定最低安全負載為 4 歐姆的擴大機,你可以用一個 8 歐姆箱、兩個 8 歐姆箱(串聯負載 4 歐姆)或一個 4 歐姆箱來運行。但絕對不能用三個 8 歐姆箱運行,這會得到 2.67 的淨阻抗。使用一個 8 歐姆箱和一個 4 歐姆箱運行也是如此。

晶體管箱頭、箱體或 Combo 的背面會有揚聲器輸出。Combo 可能沒有任何揚聲器輸出,這通常是因為它們已經在最低安全負載下運行。一台具有多個揚聲器輸出的主機或功率放大器(立體聲時每側)幾乎總是會將這些輸出並聯運行。

¶雜論

- 把不同箱體放一起使用可能存在相位問題,綜合輸出在某些頻率會互相增強,在其他頻率又彼此削弱。這就是為什麼經過良好設計的喇叭系統不會讓不同驅動單元在同一頻寬工作;它們在不同的頻寬內使用不同的驅動單元,透過分音器來確保多個驅動單元始終互相補充。(Ref: ①、②)

- 更高的瓦特數也能提供更充足的 Clean Headroom,讓削波(clipping)更不容易發生。單靠削波本身並不會摧毀喇叭,但削波的晶體管放大器在理論上可以輸出其額定功率的兩倍(聽起來也很糟)。

互聯

¶Rane Sound System Interconnection

它對接地迴路的描述如下:

幾乎所有噪聲問題都可以直接追溯到接地環路、接地或缺乏接地。

音響系統的每個組件都在內部產生自己的接地。這種接地通常被稱為音頻信號接地 (Audio Signal Ground)。當用互聯電纜將設備連接在一起時,電纜中的導體可能會在某一點將兩個單元的信號地連接在一起。當兩個單元的接地在另一個地方也連接在一起時,就會產生接地環路:比如通過電源線中的第三根線、通過機架導軌將金屬機箱連接在一起等。這些情況創建了一個電路,電流可以在一個封閉的"環路"中從一個單元的接地流向第二個單元,然後再回到第一個單元。產生嗡嗡聲的不僅僅是這種電流的存在,而是當這種電流流經單元的音頻信號接地 (Audio Signal Ground) 時才會產生嗡嗡聲。事實上,即使沒有接地環路,少量的噪聲電流總是會流過每條互連線纜(即,完全消除這些電流是不可能的)。

如果您的系統使用正確實施的完全平衡互連(Balanced Interconnects),這種接地環路電流的存在本身並不需要擔心,因為平衡互連在抵抗接地環路和其他噪聲電流方面表現出色。平衡互連的開發就是為了對這些永遠無法完全消除的噪聲電流具有免疫力。當音頻信號受到影響時,接地環路電流才會變得令人煩惱。不幸的是,許多平衡音頻設備製造商的內部接地系統設計不當,因此創造了對線纜噪聲電流不具免疫力的平衡設備。這是平衡互連有時聲譽不佳的原因之一。

平衡互連聲譽不佳的第二個原因來自那些認為將非平衡設備連接到「更優越的」平衡設備應該能改善情況的人。很遺憾,平衡互連與非平衡互連不兼容。完全非平衡系統(家庭音頻)的小型物理特性和短線纜運行也包含這些接地環路噪聲電流。然而,非平衡系統中的電流永遠不會大到影響音頻到令人煩惱的程度。然而,混合使用平衡和非平衡設備是完全不同的情況,因為平衡和非平衡互連確實不兼容。本文的其餘部分展示了所有這些互連方案的幾種推薦實施方法。

¶信號電平、電阻和數字接口

Hi-Z 設備最初是為了與真空管一起運作而設計的,這些設備通常是高阻抗(或電壓驅動)的設備。在設計高阻抗的傳感器,如麥克風或吉他拾音器時,目標是獲取最多的電壓以最小化噪音。由於有許多常見的 Hi-Z 設備,如舊款吉他和配件,因此這種連接仍然保持音樂標準。在 Hi-Z 連接中,高頻率在普通連接距離下的衰減遠遠超過 Low-Z。因為它們(通常)是不平衡的,所以也更容易受到嗡嗡聲和噪音的影響。

透過真空管,像動圈或鋁帶式麥克風這樣的低阻抗設備可以通過使用變壓器,從接近管放大器的低阻抗進行轉換,克服一些高阻抗設備的問題。當使用變壓器時,創建平衡電路是很簡單的。相同類型的變壓器也可以反向使用,創建相當於 DI 盒的連接。因為平衡系統使用兩條線路來傳輸相位相反的兩個相同信號,因此引入到這些線路中的噪音可以通過變壓器(或其他平衡設備)的作用被消除。

晶體管放大器(大多數)是電流驅動的設備,可以比真空管更容易連接到低阻抗設備。幾乎所有的音頻互連除了涉及樂器的連接外,都是低阻抗的。這些互連可以是平衡的或不平衡的。常見的 XLR 麥克風連接器(幾乎)總是平衡的。平衡的連接有時也可以通過 1/4 英寸 TRS 連接器傳輸。通過 RCA 和 3.5mm 連接器傳輸的連接可能是低阻抗且不平衡的。

- 音箱電平是最強的信號水平,因為音箱需要很高的功率。

- 線路電平(標準電平)是標準的信號水平(就電壓而言)。樂器、唱機和麥克風都需要信號增強來達到這個信號水平。

- 樂器電平在上述兩者之間,它弱於線路電平而強於麥克風電平。合成器、吉他、貝斯通常都是這個信號水平。而用 DI 盒就可以把樂器電平增強至線路電平(標準電平)。

- 麥克風電平最弱的信號水平。它需要一個麥克風前置放大器來增強到線路電平,否則就聽不到任何聲音。

把 MIDI 線插入:

- OUT 口,發出信號。

- IN 口,接收信號。

- THRU 口,把信號傳輸到另外一個設備。

¶進階線材使用示例

名詞解釋:

- DMX (Digital Multiplex): 一種數字通信網絡標準,通常用於控制燈光和效果。它最初的目的是作為控制舞臺燈光調光器的標準化方法,在 DMX512 之前,它採用了各種不兼容的專有協議。它很快成為將控制器連接到調光器和特效設備(例如霧機和智能燈)的主要方法。

- NL4: 一種線性接口,將四個 Dante 網路音頻通道轉換為四個平衡音頻輸出(XLR 連接器)。每個通道提供 +4 dBu 平衡,用於網路數字音頻水平 -20 dBFS。

- Powercon: Neutrik 製造的電氣連接器,用於將主電源連接到密閉空間內的設備。它的外觀和功能與 Speakon 連接器類似:將線路連接器插入機箱連接器,然後扭轉以建立接觸和鎖定。即使斷開連接,線路和底盤連接器仍保持完全絕緣。 powerCON 的原始且最常見的版本額定電流為 20 A。

- 12/3 cable: 美國的 12-3 Romex 電纜由四根 #12 夾線組成:一根白色、一根黑色、一根紅色和一根光禿禿的銅接地線。它通常用於 240 伏。紅色和黑色之間是 240 伏,而白色(中性)與紅色或黑色之間是 120 伏(通常稱為兩相,紅/白為一相,黑/白為另一相。)

- Multipin 12pr cables: 擁有 12 個接點的多針連接器電纜,用於多路信號傳輸。

- Ethercon: 加固型以太網連接器,適用於惡劣環境。

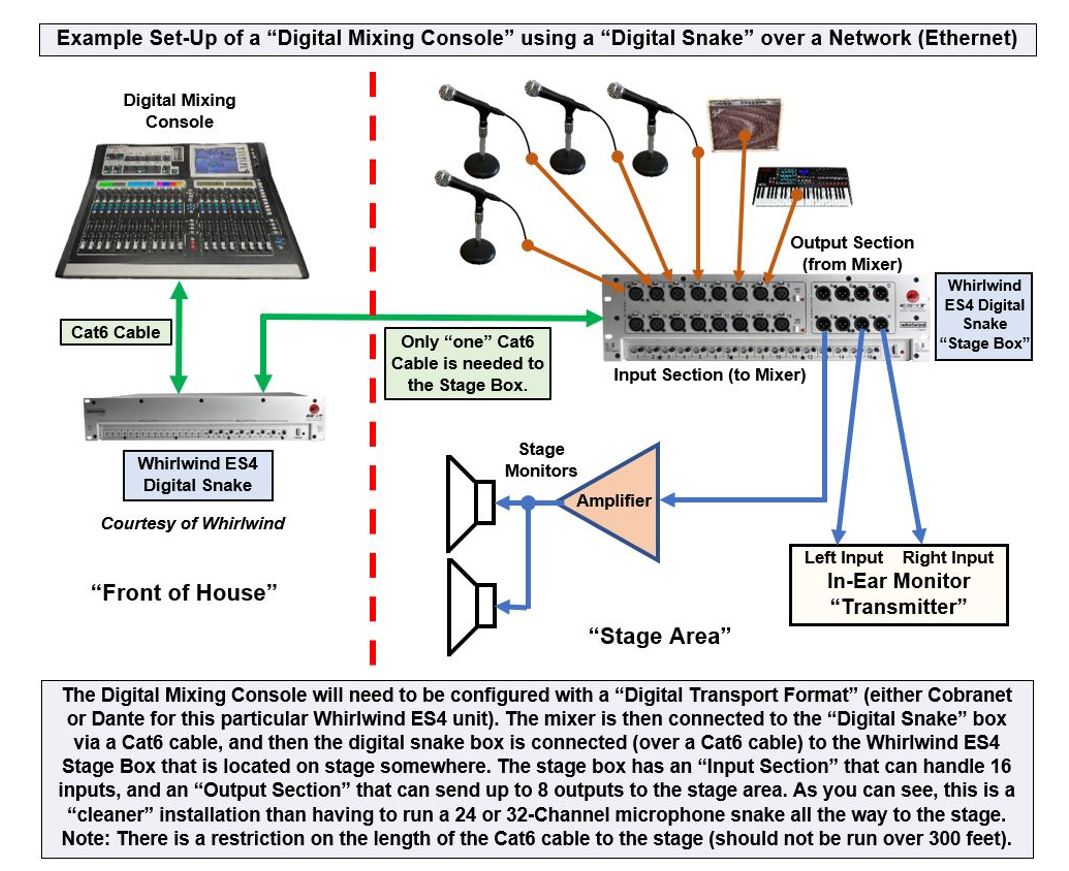

- Digital Snakes: 用於現場傳輸多路數字音訊信號的系統。傳統蛇由多根電纜纏繞在電纜外套中,體積相對龐大,安裝起來可能會很麻煩。使用數字蛇時,你只需將數字舞台盒放在舞台上,將以太網線連接到數字蛇,然後就完成了(當然可能還有更多步驟,但比起傳統蛇來簡單得多)。其主要限制是以太網的傳輸距離不能超過 300 英尺,但這通常不是問題。其主要優勢在於你只需運行一根以太網。如圖:

- Sub Snakes: 子蛇線,通常用於從主蛇線分出多路音頻信號的小型分線器。

所有電纜均為黑色,並以彩色標帶標示長度。

- 1/4 英寸 TS 到 1/4 英寸 TS 的電纜僅作為屏蔽信號電纜使用(樂器輸入 / DI 接駁)

- 3 針 XLR 到 XLR 的電纜僅用於信號傳輸(麥克風、DI、功率擴大音箱)

- 5 針 XLR 到 XLR 的電纜僅用於 DMX(LED 及移動頭燈)

- NL4 到 NL4 的電纜僅用於揚聲器(貝斯與吉他設備)

- Powercon 到 Powercon 的電纜(所有電力線均採用 12/3 電纜)

- 以太網網線(數字蛇線)

- W1 多針 12 針電纜(子蛇線及無線系統機架)

TOSS 器材部分

這裏講得比較詳細,實用的線纜知識,由我在別處總結的簡要的版本在《第二年記錄》中的 *關於互聯- 一章。

¶10-1 接頭與線材

¶10-1-1 線材的稱呼方式

關於稱呼方式的探討:

稱呼上大致使用「Cable」或「Code」其中之一。

有人會區分使用,「Code」指較細的,而「Cable」指較粗的。「Multi-cable」而不說「Multi-code」可能就是這個原因。

雖然沒人用「Wire」這個詞,但奇怪的是沒有線的麥克風卻叫做「Wireless Mic」。為什麼不像電話機那樣叫做「Cordless」呢?

雖然不常用「線」這個說法,但連接線材的作業卻稱為「結線」,這是日本人的「血」性嗎?

相對於 Wireless Mic,普通的麥克風則稱為「Wired」或「有線」。

通常被稱為 Cable 或 Code(以下稱 Cable)的東西,前面多半會加上表示「何用」的單字。(例如 Microphone Cable 或 Speaker Cable 這樣。)

¶10-1-2 隔離線材 (Shielded Cable)

特殊線材或電源線材將在後續討論。普通用於傳輸音訊訊號的是所謂的 Shielded Cable。順帶一提,「Shield」的意思是「遮蔽」,所以正確的說法是「Shielded Cable」。連接電吉他與音箱的線材常被稱為「Shield」,那是 Shielded Cable 的簡稱。偶爾會聽到有人說「喂,拿 Shield 過來!」,但把 Shielded Cable 的 Shield 去掉的話,芯線就裸露出來了。

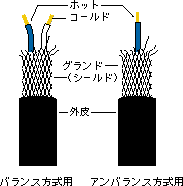

隔離線材的結構是將 Hot(和 Cold)被金屬編織網包覆。圖示中只畫了線材本身,實際上線材中還會捲入線等,以增加柔韌性並防止扭曲。使用這種結構的線材是因為音訊訊號是微弱的電氣訊號,容易受到外部雜訊影響。因此,透過金屬網形成「屏障」,防止在傳輸訊號時混入雜訊。幾乎所有線材都適用一個原則,如果有白色和其他顏色,白色通常是 Cold 端,類似「有色 Hot 定律」。如果有黑色和其他顏色,黑色通常是 Cold 端,類似「黑色 Cold 定律」。在圖示中,藍色是 Hot 端。當然,只要線材兩端連接到相同的位置就沒有問題。

雙絞線結構 (Twisted Pair):

此外,業界最常用於麥克風線材的 Canare L4E-6S 等型號,Hot 和 Cold 各有兩根芯線,呈雙絞結構。這是為了提高耐用性並降低靜電容量。題外話,Canare 自己製作販售的帶接頭的線材,拆開來看,白色是 Hot,藍色是 Cold,無視了「有色 Hot 定律」,需要注意。

另外,隔離線材由於其結構,會在隔離層和芯線之間產生靜電容量,因此線材越長,高頻劣化越嚴重,這是它的弱點。在實際使用中,應將隔離線材視為必要的犧牲,盡量縮短使用長度是基本原則。當然,所有線材都存在芯線微弱電阻導致的電氣訊號損耗,線材越長損耗也越明顯,因此不僅是隔離線材,所有線材都應盡量縮短使用長度。

¶10-1-3 卡農接頭 (Cannon Connector)

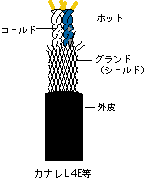

這是專業音響中最常見的接頭。業界通常稱其為「Cannon」,這是最初生產這種接頭的廠商名稱,正確的名稱是 XLR 接頭。不過,這裡我們統一使用「Cannon Connector」的說法。

它非常堅固,即使被踩踏也不容易變形。另外,一個不顯眼但重要的特點是,1 號針腳總是比其他針腳先接觸。(除了兩針腳的類型)1 號針腳通常被用作接地端子,因此連接時接地端子會最先連接。這樣可以避免在連接時產生衝擊噪音。(反過來,如果訊號線比接地線先連接,就會產生衝擊噪音,後述的接頭都有這個缺點)此外,接頭带有鎖定機構(這也是本文介紹的接頭中只有 Cannon 和 Speakon 的特點),正確連接後,即使拉扯線材,連接也不會鬆脫,因此在需要高可靠性的專業場合,幾乎都會使用 Cannon Connector。

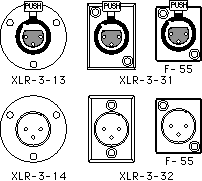

Cannon Connector 的針腳數從 2 到 7 針都有,但最常見的是 3 針類型。接頭上會標有表示其型號的編號,例如連接 SM-58 等麥克風的接頭是 XLR-3-11C。XLR 後面的 3 表示針腳數,11 表示接頭的形狀,C 表示這是連接到線材的接頭。連接到線材的形狀只有母頭的 11C 和公頭的 12C。順帶一提,數字最後一位是奇數表示是母頭,偶數表示是公頭。

用於音響設備面板的接頭稱為「Receptacle」。除了最常用的母頭 31 和公頭 32 之外,還有以前設備常用的圓形 13 和 14。13 和 14 的優點是公頭和母頭 Receptacle 的外徑相同,但對於在有限空間內需要配置盡量多接頭的混音器等設備來說不適合,最近已不太常用。此外,最近也出現了將公頭和母頭的法蘭尺寸做成相同的(31 和 32 的公母頭法蘭尺寸不同吧?)F-55 類型,以及法蘭更小巧的 F-512(僅公頭)等,但通常不會區分稱呼。

自從 Cannon Connector 問世以來,有很多廠商生產與其相容的接頭,最近 Cannon 公司生產的 Cannon Connector 已較少使用。生產形狀幾乎相同的 Cannon Connector 的廠商有美國的 ITT(最近變成了 ITT CANNON,可能是合併了)和日本的 JAE。生產形狀不同但與 Cannon 相容的接頭的廠商有美國的 Switchcraft 和瑞士的 Neutrik 等。Switchcraft 的接頭設計流線型,外觀很酷,以前(到 80 年代)很常用,但由於使用了反向螺紋(向右轉普通螺紋會鎖緊,反向螺紋會鬆開),製作和維修線材需要花較多時間,現在幾乎不再使用。相反,Neutrik 的接頭以大幅縮短製作時間的結構和低廉的成本受到歡迎,在日本的普及率很高。

¶10-1-4 電話接頭 (Phone Connector)

顧名思義,最初是為了耳機而開發的接頭。確切的型號不太清楚,但有人稱其為「100」或「47」,所以大概是這樣吧。(不負責任)電話插頭有兩端子和三端子類型,由於價格相對便宜,兩端子主要用於樂器等,三端子廣泛用於耳機端子等。(三端子與後述的 110 大致相容)通常省略「端子」,用「P」表示,習慣上稱為「2P」或「3P」。每個端子都有圖示所示的名稱。另外,比電話接頭小一號的稱為「Mini」,例如隨身聽的耳機端子使用的是「Mini 的 3P」。這種 Mini 有兩種不同直徑的類型,但通常音響用只使用較粗的那種。(或者說,Mini 本身就很少使用)

圖示中這種形狀的公頭稱為「Plug」,接收端稱為「Jack」。一時流行的「Unplugged」,意思是「不插入 Plug」,轉而引申為「不將 Plug 插入音箱或 PA」,最終變成了「不插電的」意思。

¶10-1-5 其他接頭

-

針式接頭 (Pin Connector) / RCA 接頭:

有的稱為「Pin」,有的稱為「RCA」。民用音響設備的輸入輸出幾乎都使用這種規格,但由於其結構是 Hot 端先接觸(這意味著連接時會產生較大雜訊。最近 Neutrik 公司推出了接地端先接觸的針式插頭,但還不普遍),以及物理強度的問題,專業設備幾乎不用。那麼為什麼大眾化的音響設備會使用這種針式接頭呢?原因主要是成本低廉。但它的接觸面積相當大,如果是不需要經常插拔的用途,它倒是一種相當理想的接頭。

-

DIN 接頭:

顧名思義,這是德國工業標準 DIN (Deutche Industrie Normen) 規定的一種接頭,相當於日本的 JIS。在日本,其中直徑 13.5mm 的圓形接頭比較常見,所以說到 DIN 接頭通常是指這種。另外還有通常稱為 MINI-DIN 的小一號的接頭,也常用於電腦等。順帶一提,雖然正確發音是「でいん」,但通常多發音為「でぃん」。從拼寫就可以看出是德語的縮寫。DIN 接頭也有各種不同的針腳數,目前最常用的是 5 針類型,用於 MIDI 線材。此外,6 到 8 針的類型也可能用於遙控器端子或電腦鍵盤端子,但在日本音響設備的輸入輸出端子中目前已不再使用。大約 20 年前有一種 5 針類型,將卡式錄音機的輸入輸出整合到一條線材中(輸入的 LR,輸出的 LR 四個 Hot 和接地端子),但並未流行起來就消失了。(合掌)

-

110/239A:

通常被稱為「ひゃくとお」(日語發音,指 110)。最初是為電話交換機開發的接頭。110 是插頭(公頭)的名稱,插座端稱為 239A。由於可以進行平衡傳輸且接頭可靠性高,音響領域很早就用於跳線盤等設備。(老舊的音樂廳或廣播電台很常見)但最近的錄音室為了處理大量的輸入輸出,110 佔用的空間過大,因此跳線盤接頭的主流正轉向下一種 Bantam。 -

Bantam:

形狀類似於 110 的一半大小。Bantam 只是通稱,並非有嚴格規格統一的稱呼。因此各廠商各自使用自己的型號。由於接頭體積小,容易發生接觸不良等問題。因此在可靠性方面 110/239A 要好得多,但能在相同空間排列兩倍於 110/239A 的插座,這種小巧性非常吸引人,錄音室的跳線盤幾乎毫無疑問都使用這種 Bantam 接頭。(不過 Bantam 這個名字是從哪來的呢?是來自拳擊的量級嗎?如果是這樣,叫「Fly Connector」似乎也不錯…)

¶10-1-6 麥克風線材

連接麥克風到其他設備的線材都稱為「麥克風線材」,但在音響業界,「麥克風線材」特指兩端帶有 Cannon Connector 的線材。長度沒有明確規定,但通常將 5 米以上的稱為「麥克風線材」。PA 公司會準備 5 米、10 米、15 米、20 米等多種長度,根據需要選用。需要注意的是,PA 公司的「麥克風線材」兩端是 Cannon 的 11C 和 12C,但在廣播電台或音樂廳等地方,將 11C-11C 的線材稱為「麥克風線材」,而將 11C-12C 的線材稱為「延長線」等。這是因為廣播電台或音樂廳等地的麥克風輸入設備帶有 32 或 14 的接頭(公頭接頭)。(相對地,輸出是母頭)說起來,以前的學生把麥克風線材叫做「Michael」。(我還挺喜歡的)

PA 的現場將「Michael」稱為:

| 稱呼 | 票數 |

|---|---|

| 麥克風線材 (マイクケーブル) | ■■■■■■6名 |

| 麥克風線 (マイクコード) | ■■■■■■■■8名 |

| 不特別區分 | ■1名 |

| 只是簡單地說幾米長的線材 | ■1名 |

| 11-12 隔離線材 | ■1名 |

看來很多人把較長的 11C-12C 線材,無論是連接麥克風、DI 盒還是混音器,都稱為麥克風線材 (Code)。

¶10-1-7 短接線 (Tachiage)

在 PA 領域,這指的是從 Multi-cable 的 Box 連接到混音器輸入的線材。可以理解為較短的「麥克風線材」。長度沒有規定,但多為 1 到 2 米左右。有些 PA 公司會準備 1.5 米和 3 米等多種長度。此外,也有稱其為「Patch」、「Patching」、「Patch Cable」等。順帶一提,以大音量聞名的東京某 PA 公司稱其為「短麥克風」。既然是「Michael」的短版本,感覺可以叫「Minichael」。(笑)

另外,也有用於 Multi-cable(最多 16 個聲道)的 FK 接頭,直接引出 Multi-cable 線路數量對應的 12C 接頭的「短接線」,這種通常稱為「FK」或「FK-12」等。在廣播電台、音樂廳或錄音領域,輸入輸出已經通過跳線盤連接,所以不使用「短接線」的說法,多稱為「Patch」、「Patching」、「Patch Cable」。音樂廳相關場所多使用 11C-11C 的短線,廣播相關或規模較小的錄音相關場所多使用 110-110,中等規模以上錄音相關場所多使用 Bantam-Bantam。長度只要比跳線盤對角線長度即可,最長約 1 米,通常會準備幾種不同長度。

PA 的現場將「Minichael」稱為:

| 稱呼 | 票數 |

|---|---|

| 短接線 (立ち上げ) | ■■■■■■■■■■■■■■14名 |

| Patch | ■■■3名 |

在 PA 場合多稱為「短接線」,但這些人也多半把跳線盤用的線材稱為「Patch」、「Patching」、「Patch Cable」。

10-1-8 2P 線材

這就是所謂樂器用的「Shield」。很多人稱其為「Two P Two P」(つーぴーつーぴー)。(偶爾也有人說「兩 P 兩 P」(りゃんぴーりゃんぴー),透露出頹廢的生活。)奇怪的是 3P-3P 卻說「Three P Three P」。這和 Two Beat、Four Beat、Eight Beat,然後到 Sixteen Beat 是一樣的吧。這也是「血」性嗎?偶爾也有人稱其為「Standard」或「47」或「Phone」。也有人從插孔直徑稱其為「3.5φ」。

但是所有具有兩個針腳的接頭都稱為「2P」,所以其實除了 2P 以外的稱呼更精確。對了,偶爾也有人稱其為「Pin」,但這容易與「RCA」意義上的 Pin 混淆,最好不要使用。主要用途是樂器,但在民用設備中,它是接頭的主角,用途非常廣泛,例如用於音箱端子、麥克風端子等,幾乎無法特定用途。因此,將音箱用的 2P-2P 用於吉他,結果是:

「噪音滿天飛啦~!」

或者將 3P-3P 用於吉他,結果是:

「效果器怎麼沒電啊~!」

或者將麥克風用的 2P-2P 用於音箱,結果是:

「失火啦~!」

總之,有趣的使用案例層出不窮。

¶10-1-9 轉接線材/轉接頭

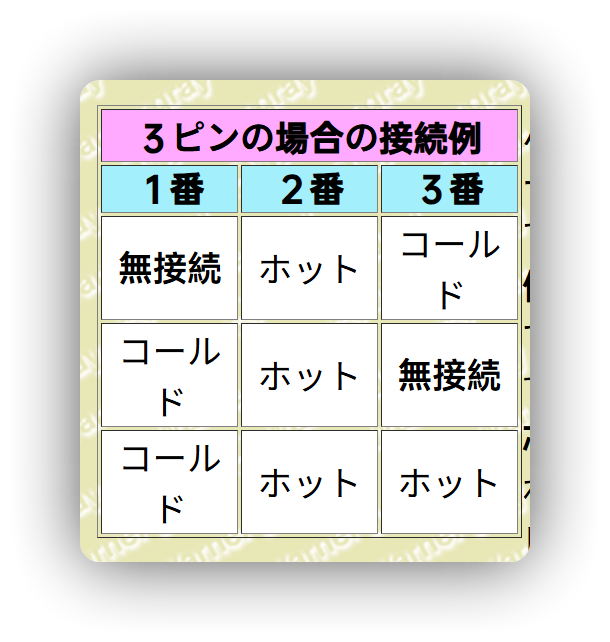

如果線材兩端連接不同種類的接頭,就稱為轉接線材。2P、Mini、Pin 之間的轉接通常是非平衡式,兩端都是公頭,所以直接用兩端接頭名稱相連稱呼即可,例如「2P-Pin」。但如果一側是 Cannon Connector,稱「Cannon-2P」無法判斷 Cannon 端是公頭還是母頭,所以會用「11-2P」或「12-2P」等方式稱呼。此外,由於線材會將平衡訊號轉換為非平衡,因此 2 號 Hot 還是 3 號 Hot 就很重要了。(如果將 2 號 Hot 的 11-2P 和 3 號 Hot 的 12-2P 組合製作成 2P-2P,會發生短路而沒有聲音。)話雖如此,使用轉接線材的場合幾乎都在 PA 領域,而這個領域主要使用 2 號 Hot,所以通常轉接線材也是 2 號 Hot。Cannon Connector 還有 11-11 和 12-12 等母對母、公對公的轉接,以及反相轉接 (Reverse)。

3P-2P 的轉接也有兩種,一種是將 3P 的平衡訊號轉換為 2P 的非平衡訊號。這是透過將 Ring 和 Sleeve 短接來實現的。通常很少使用。

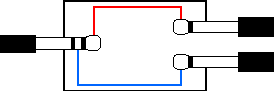

另一種稱為「Insert Cable」,是 3P 轉 2 個 2P 的線材。Insert Cable 是在 3P 的 Tip 和 Sleeve 之間、Ring 和 Sleeve 之間進行 Send 和 Return。但哪個是 Send 哪個是 Return 取決於設備,需要注意。

還有一種稱為轉接頭 (Adapter),它不是線材,而是接頭一體化的長約 10cm 的圓筒狀物。俗稱「Dangan」。常用的有 11-11、12-12、反相、Pad、11-2P 等。11-2P 中很多內置了小型變壓器,就像簡單的被動式 DI 盒。

¶10-1-10 接頭的針腳連接

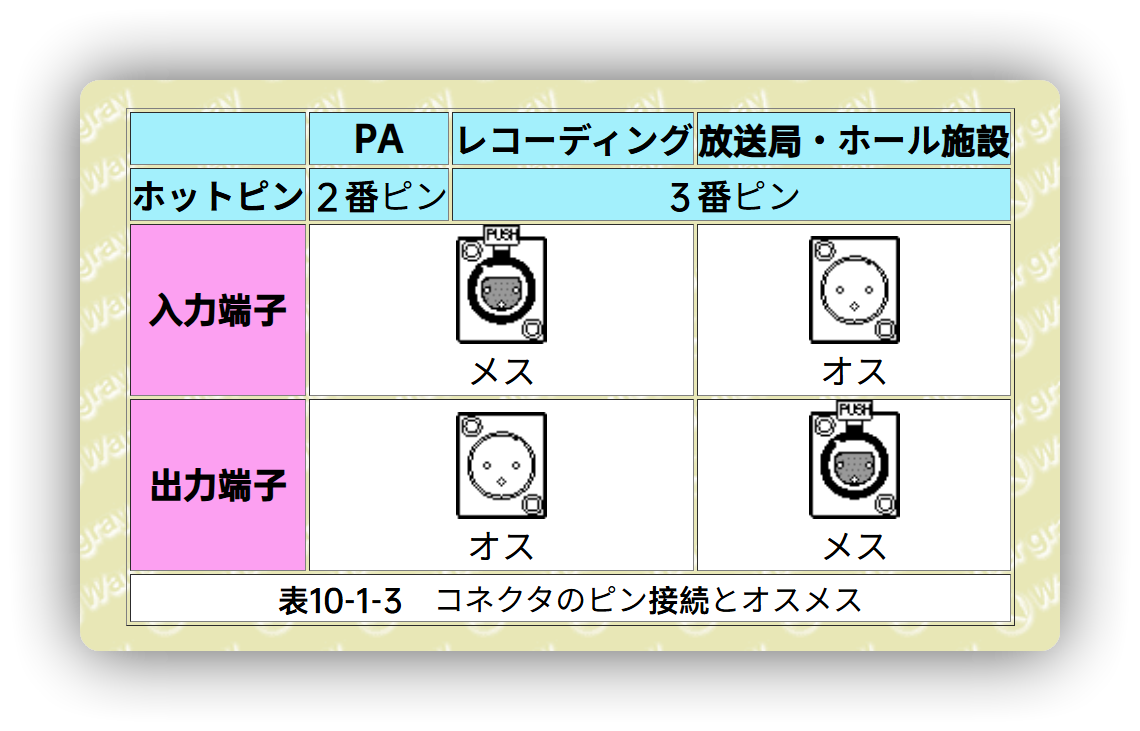

對於平衡式接頭,需要確定哪個針腳分配給 Hot、Cold、Ground,這點應該可以理解。Cannon Connector 的 1 號針腳規定為 Ground,因此需要確定 2 號和 3 號哪個是 Hot,哪個是 Cold。麻煩的是,關於針腳連接方法,PA 業界採用 2 號 Hot,而錄音、廣播電台相關領域採用 3 號 Hot。此外,設備輸出訊號時的端子是使用公頭還是母頭也有兩種做法:PA 和錄音業界使用公頭輸出,廣播電台相關領域使用母頭輸出。通常不太會感到不便,但購買額外麥克風時,最好注意是 2 號 Hot 還是 3 號 Hot。同一個麥克風也可能存在反相的版本。

| PA | 錄音 | 廣播電台・音樂廳設施 | |

|---|---|---|---|

| Hot 針腳 | 2 號針腳 | 3 號針腳 | 3 號針腳 |

| 輸入端子 | 母頭 | 母頭 | 公頭 |

| 輸出端子 | 公頭 | 公頭 | 母頭 |

¶10-1-11 音箱線材

這是連接功率放大器和音箱之間的線材。相較於麥克風線材等,它使用較粗的芯線以承受大電流。由於這是阻抗極低的線路,通常不使用隔離線材,而是非平衡傳輸。線材本身使用 2 芯或 4 芯絞線。常用的 Canare 6S4 等是 4 芯,外面還有乙烯基護套,乍看之下與麥克風線材很相似,需要注意不要混淆。在錄音室中,一旦連接就不會移動,所以也常用剝掉線材乙烯基表皮的狀態(先バラ,裸線頭)。

在 PA 現場,幾乎毫無疑問地兩端都帶有 3 針的 Cannon Connector。這是因為音響公司擁有大量的 3 針 Cannon Connector(零件),為了避免與麥克風線路混淆,原本最好使用非 3 針的接頭。但 2 針常用於電源,為了避免混淆,最好像音樂廳設施那樣使用 4 針。然而,這也有缺點,4 針能承受的電流比 3 針少。而且 4 針只用了其中一半也有些浪費…

所以最後,常常使用兩端帶有 3 針 Cannon Connector 的音箱線材,但不同音響公司使用 3 針中的哪兩個針腳不同,沒有統一標準,因此在混合租用設備的系統中需要非常小心。最壞的情況可能導致設備損壞。

除了 Cannon 之外的音箱接頭還有 2P、Banana Plug、裸線頭(這不是接頭)。2P 多見於樂器用或相對便宜的設備,但在連接時會瞬間短路,因此不應用於大功率系統。Banana 插頭接觸面積相對較大,且容易反轉極性,雖然有優點,但抗拉扯能力弱,現在已很少使用。裸線頭接觸面積大,但在需要多次插拔的場合不適合,只在不需要移動的錄音室等追求音質優先的地方使用。另外,最近的前置音箱系統等常使用稱為「Speakon」(Neutrik 公司產品名稱,用於 Apogee 公司音箱系統等)的專用音箱接頭或音箱製造商獨有的接頭。這些接頭特點是可以使用較粗的線材,接觸面積大,且插拔方便。(只是經年劣化後鎖定可能會鬆動,導致接觸不良)

音箱接頭的比較:

| 分類 | Cannon | 2P | Banana | 裸線頭 | Speakon | 說明 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 接觸面積 | ■■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■■ | ■■■■ | 從接觸面的角度來看,裸線頭接觸面積大,接觸點電阻低,因此最佳。在接頭方面,香蕉接頭和 Speakon 接頭表現優秀。2P 接觸近乎點接觸,在接觸面積方面較不利。 |

| 經年劣化 | ■■■■■ | ■■■ | ■■■■■ | ■ | ■■■■ | 長期使用劣化會發生在所有接頭,沒有特別優秀的接頭。Speakon 端子可能發生鎖緊機構鬆動(尤其是採用初期型環狀鎖緊的類型)。裸露的銅線部分會因氧化而導致接觸不良。 |

| 強度 | ■■■■■ | ■■ | ■ | ■■■■ | ■■■■■ | 在強度方面,Cannon 和 Speakon 皆表現優秀。兩者皆具備鎖定機構(即使拉扯也不會脫落),因此是堅固的接頭。雖然裸線頭本身也鎖定,所以拉扯時很堅固,但對其他衝擊則較為脆弱。 |

| 價格 | ■■ | ■■■■ | ■■■ | ■■■■■ | ■ | 現實問題來說,接頭器需要以數十到數百、甚至數千個為單位,因此價格問題不容忽視。單價來說,Speakon 約 1000 日圓左右、Cannon 約 500 日圓左右、2P 約 300 日圓左右(機身為金屬製者)、香蕉約 50 日圓左右、裸線頭 0 日圓。 |

| 汎用性 | ■■■■■ | ■■■ | ■ | ■■ | ■ | 在租借 PA 等器材時,就其他公司之相容性而言,佳能絕對是最佳選擇。不過,如前所述,並不保證使用相同之針腳。 |

¶11-1 吉他

¶11-1-1 吉他的分類

吉他從結構上主要可以分為這兩類:

- 原聲吉他 (Acoustic Guitar)

- 電吉他 (Electric Guitar)

原聲吉他還可以進一步分為所謂的「原聲吉他」和稱為「電木吉他」(Eleaco) 的類型。「Eleaco」是「Electric Acoustic Guitar」的縮寫,嚴格來說應該歸類為電吉他,但從使用者角度來看,它被視為原聲吉他,所以這裡將它歸類於此。

而「原聲吉他」本身又有多種不同的種類和名稱,例如古典吉他、民謠吉他等。「電吉他」現在說到吉他,通常就是指電吉他了,所以應該不需要特別說明。(以前稱作電吉他)除了常見的「實心吉他」(Solid Guitar) 之外,還有稱為「半空心吉他」(Semi-acoustic Guitar) 的「Semi-aco」以及稱為「全空心吉他」(Full Acoustic Guitar) 的「Full-aco」等名稱容易混淆的電吉他類型。

吉他的分類表:

| 原聲吉他 (Acoustic Guitar) | 電吉他 (Electric Guitar) |

|---|---|

| 原聲 (Acoustic) | 全空心吉他 (Full-aco) |

| 古典吉他 (Classic Guitar) | 半空心吉他 (Semi-aco) |

| 民謠吉他 (Folk Guitar) | 實心吉他 (Solid Guitar) |

| 12 弦吉他 | etc… |

| Dobro 吉他 | |

| etc… | |

| 電木吉他 (Eleaco) | |

| 古典吉他 | |

| 民謠吉他 | |

| 12 弦吉他 | |

| etc… |

各部分名稱圖示說明:

圖示展示了吉他的主要各部分的名稱。

¶11-1-2 原聲吉他

古典吉他 (Classic Guitar) 可以說是從魯特琴等樂器演變而來的,是所謂吉他的原型,至今仍被廣泛使用。最初弦是羊腸(Gut)製的,但最近多被塑膠弦取代。因此古典吉他有時也稱為 Gut 吉他。(結構上與佛朗明哥吉他等相同)雖然有時也用撥片演奏,但基本是以手指撥弦的奏法為主。

民謠吉他 (Folk Guitar) 意指用於民謠歌曲的吉他,大致結構與古典吉他差異不大,但為了承受鋼弦較大的張力,琴頭和琴橋都經過改良,琴體也稍大一圈。這種民謠吉他尺寸更大的稱為 Dreadnought 型或 Western Guitar。

Dreadnought 意為曾經是世界上最大的戰艦名稱,稱為 Dreadnought 型吉他就是因為它體積大。順帶一提,超弩級(ちょうどきゅう)這個詞中的「弩」字也是 Dreadnought 中「ど」的借字,意思是「超越 Dreadnought 級別的」→「非常巨大」的意思。最近一般說到原聲吉他多半指這種 Western Guitar。著名品牌有 Martin 和 Gibson,日本國內有 Yamaha、Morris、Yairi 等。

電木吉他 (Eleaco) 因希望在保持原聲吉他音色的同時能擴大音量的需求而誕生,因此基本上擁有與原聲吉他相同的琴體,古典吉他的電木吉他、民謠吉他的電木吉他、12 弦吉他的電木吉他都有。以前即使是在響孔上安裝類似電吉他拾音器的東西也稱作電木吉他。(Elvis Presley 等就用過)但那樣音質較差,且除了鋼弦之外無法拾音,所以現在通常是在琴橋處隱藏式安裝壓電 (Piezo) 拾音器,從外表看不出來。著名品牌國外有 Ovation,日本國內有 Takamine 等。

其他:

12 弦吉他是在 Western Guitar 上安裝 12 根弦。第一和第二弦安裝兩根相同粗細的弦並調成相同音高;第三到第六弦則額外增加一根較細的弦,並調成高一個八度的音高。透過第一和第二弦輕微的調音偏差以及其他弦的八度音,產生獨特的廣闊聲音。因此,Arpeggio 彈奏是 12 弦吉的正確用法。因為音量大就胡亂用撥片猛烈刷弦的人應該墮入地獄。

Dobro 吉他,常用於鄉村音樂。也被稱為 Resonator Guitar,銅製的共鳴板產生獨特的音色。Dobro (DOBRO) 的意思是 Dopyera Brothers 製作的吉他。

¶11-1-3 電吉他的種類

實心吉他 (Solid Guitar) 指的是不像原聲吉他那樣具有共鳴部(琴體)的吉他,粗略地說就是在一塊板上張弦。

全空心吉他 (Full Acoustic Guitar) 相反,其結構類似於在普通原聲吉他上安裝了拾音器。但與電木吉他不同,它終究是電吉他,琴體只具有使拾音器拾取的聲音更豐富的作用。

半空心吉他 (Semi-acoustic Guitar) 的結構介於實心吉他與全空心吉他之間,可以理解為將全空心吉他的琴體變薄。

現在說到電吉他,大多指的是實心吉他。電吉他是在希望增大吉他音量的需求下自然產生的,最初只是簡單地在原聲吉他上安裝拾音器,後來才出現專為電吉他設計的類型。

最早成功的是 Fender 於 1948 年發布的 Broadcaster,原版雖然有琴橋三點固定導致調音不便等缺點,但目前仍以 Telecaster 的名稱保持著極高的人氣。(個人對它的印象是鄉村音樂和藍調吉他手,特別是「職人氣質」的人所使用的吉他。)之後陸續發布了 Esquire (1S)、Telecaster Custom (1H1S)、Telecaster Deluxe (2H)、Telecaster Thinline (2H) 等系列(括號內為搭載拾音器的種類和數量,H=Humbucking,S=Single),但目前這些系列使用率不高。

Fender 公司接著於 1953 年發布了 Stratocaster,這是一款非常成熟的電吉他。值得一提的是,據說其琴體形狀模仿了女性的身體曲線,非常優美。目前的實心吉他琴體設計(儘管電吉他琴體設計比原聲吉他更自由)可以說都是模仿 Stratocaster。順帶一提,獨特的琴頭設計是 Fender 公司的 F 字樣的設計。Fender 公司之後一直堅持實心吉他,發布了各種不同類型的吉他,但最終存活下來的還是 Telecaster 和 Stratocaster。

Fender 公司的主要吉他圖示說明:

圖示展示了 Fender 公司的主要吉他型號,包括 Stratocaster、Telecaster、Jazzmaster、Jaguar、Mustang。

此外,擁有原聲吉他技術經驗的 Gibson 公司也早早涉足電吉他領域,搭載 Humbucking 拾音器(後述)的 SG 系列(原 Princess Princess 樂團的 Kana 熱愛的款式。SG 似乎是 Solid Guitar 的縮寫。)雖然努力過,但最初表現平平。然而,在發布 Les Paul 系列後,這款吉他大獲成功,Gibson 公司一躍成為實心吉他市場佔有率頗高的品牌。

Les Paul 原本是一位爵士吉他手的名字,這款與他和 Gibson 合作開發的吉他就是 Les Paul。當有人用這款吉他彈奏出扭曲的聲音時,發出「どえなげにゃ~ゑ~音するぎゃ~」(超重的名古屋方言,標準語為「音色非常棒」)的讚嘆,從那時起(70 年代初)崛起的硬搖滾樂團吉他手開始偏愛使用它,於是銷量猛增。(Led Zeppelin 的 Jimmy Page 等很有名)這大概就是所謂的「無心插柳柳成蔭」吧。人氣曾一度下降,但前些年由於 Guns N’ Roses 的 Slash 等使用,人氣又逐漸回升。

Gibson 公司還發布了許多外形奇特的實心吉他,例如 Flying V(Michael Schenker 的愛用款。以前廣告中 Patchi Patchi 君拿的就是這款。)Explorer(重金屬樂手愛用的「碰一下就會被刺到有點痛哦」那種奇怪形狀吉他的鼻祖。)Firebird 等,這些都各自擁有一定的人氣。此外,提到 Gibson 公司的吉他,不能忘記的是半空心吉他 ES 系列。它可以說是半空心吉他的代名詞,尤其是 ES-335,深受 Fusion 和 Jazz 系吉他手喜愛。

Gibson 公司的主要吉他圖示說明:

圖示展示了 Gibson 公司的主要吉他型號,包括 Les Paul、SG、ES-335、Explorer、Flying V、Firebird。

除了 Fender 和 Gibson 公司之外,還有一些歷史悠久的廠商,例如 Mosrite 系列的 Mosrite 公司(早期 Ventures 等愛用)、Rickenbacker 公司(Beatles 等愛用),以及以 Country Gentleman 和 Casino 聞名的 Epiphone 公司(現由 Gibson 公司發售)等,但這些無疑是少數派。現在流行訂製吉他(根據自己的喜好組合琴體、琴頸、拾音器等製作吉他),製造商也非常多,很難簡單分類。

其他廠商的主要吉他圖示說明:

圖示展示了 Mosrite、Rickenbacker、Epiphone 等其他廠商的吉他型號。

¶11-1-4 關於拾音器

電吉他與原聲吉他最大的不同點在於,原聲吉他被設計為琴體本身發聲並共鳴放出聲音,而電吉他則是將弦的振動透過拾音器拾取,並透過電氣放大後從音箱發出聲音。因此,可以說拾音器是與琴體同樣重要的零件。拾音器主要有兩種大類型:一種是單線圈型 (Single Coil),另一種是雙線圈型 (Humbucking)。

最初的拾音器都是單線圈型的。單線圈拾音器簡單來說就是繞在磁鐵周圍的漆包線,因此存在容易拾取外部雜訊的缺點。於是人們設計了一種將兩個單線圈拾音器並排放置並反相連接的拾音器。這就是雙線圈拾音器,它的名字意為抑制 (Bucking) Hum(嗡嗡的雜訊聲),也就是抵消外部雜訊。最初的設計目的如此,但現在拾音器性能也提高了,單線圈拾音器對雜訊的抵抗能力也變強了,所以更多的是吉他手根據音色偏好來選擇使用。它們各自的特點如下:

單線圈拾音器 (Single Coil):

- 能獲得細膩精緻的聲音。

- 能獲得所謂的 Half Tone 聲音。

- 相對更容易表現出撥弦方式帶來的 Nuance。

- 物理尺寸可以做得較小。

- 對外部雜訊較弱。

- 電氣輸出較小,不易產生破音。

- 難以發出有魄力的聲音。

雙線圈拾音器 (Humbucking):

- 能獲得圓潤飽滿的音色。

- 對外部雜訊較強。

- 電氣輸出較大,容易產生破音。

- 能獲得有魄力的音色。

- 難以發出細膩精緻的聲音。

- 相對較難表現出撥弦的 Nuance。

- 物理尺寸傾向於較大。

這是它們的主要特點。

雖然現在不如以前流行,但曾有一段時間很流行更換拾音器,Dimarzio 和 EMG 的拾音器非常受歡迎。

¶11-1-5 顫音搖桿 (Tremolo Arm)

電吉他的弦在一端由 Tailpiece 固定,在琴橋處將弦抬離琴頸。顫音搖桿是透過同時移動 Tailpiece 和琴橋來放鬆弦的張力,從而改變音高。既然是改變音高,嚴格來說應該稱為「Vibrato Arm」,但由於 Fender 最初稱其為「Tremolo Arm」,所以一般都稱為 Tremolo Arm。Tremolo Arm 可以改變所有弦的音高,所以最初的「正確」用法是按住一個和弦(而且是普通的 Minor 和弦),然後「嗡~」地搖動。這是日本 Group Sounds 樂團結尾時用到膩的技巧。

之後就很少有人使用了,但大約 15 年前,Floyd Rose 顫音搖桿發布後,顫音搖桿的使用再次流行起來。Floyd Rose 透過在 Nut 端用六角扳手固定琴弦,使得原本只能改變約一個全音音高的顫音搖桿,現在可以改變到琴弦完全鬆弛的音高,並且將調音偏差降到最低。此外,傳統顫音搖桿幾乎無法實現的所謂「Arm Up」(提高音高)也變得相對容易。不過,Floyd Rose 在一般人眼中更多被視為重金屬樂手的大眾表演工具。當然,傳統顫音搖桿仍在被使用,但整體來說,Arming 奏法已經不太流行了。

¶11-1-6 關於吉他的弦

吉他的弦越粗,撥弦時音高越低,這一點看看吉他和貝斯的弦粗細差異就能大概明白。反過來說,粗弦需要更強的張力才能達到像細弦那樣的音高。因此,使用粗弦可以發出有核心感的飽滿聲音,但弦的張力會變大(簡單來說就是弦變硬),演奏起來會比較困難。

吉他弦通常是六根,從細到粗依次稱為 1 弦到 6 弦。通常電吉他使用稱為 Light Gauge 的一套弦(六根)。Light Gauge 也有不同種類(粗細),通常以 1 弦(最細的弦)的粗細來表示種類。最常用的是「Zero Kyuu」,指 1 弦直徑 0.09 毫米的弦。其次常用的是 1 弦直徑 0.10 毫米的弦,稱為「Ichi Zero」。對於希望「高音易彈,低音飽滿」的人,還有一種稱為「Bottom Heavy」的規格,1、2、3 弦是 Zero Kyuu 的 Gauge,而 4、5、6 弦是 Ichi Zero 的 Gauge。需要注意的是,不同廠商對這些 Gauge 的稱呼可能不同,例如「Super Light Gauge」或「Extra Light Gauge」等。由於聲音需要透過拾音器拾取,所有弦當然都是鋼弦。Light Gauge 中,1、2、3 弦是 Plain(單芯),4、5、6 弦是 Roundwound(卷弦)。

¶11-2 吉他音箱

¶11-2-1 關於吉他音箱

正如多次提到的,電吉他必須透過吉他音箱才能發出像吉他一樣的聲音,因此從某種意義上說,它比電吉他本身更重要。吉他音箱以外的音箱,例如家用音響或 PA 音箱和喇叭,其電路設計集結了技術精華,目標是忠實地放大原始聲音。而吉他音箱只要能發出音樂上好聽的吉他聲音即可,基本上是怎麼做都可以。因此,吉他音箱市場是一個特殊的市場,可能出現某個偏遠地區的業餘人士製作的吉他音箱在全球爆發性暢銷,而認真追求高品質的音箱卻完全賣不動的情況。(畢竟對手是充滿固執的鬼畜樂手嘛…)不過這些先不提,吉他音箱有控制部分和喇叭箱體整合在一起的「一體式」(Built-in Type) 和音箱部分與喇叭箱體部分分開的「分離式」(Separate Type 或 Stackable Type) 兩種。一體式的代表選手是 Fender 的「Twin Reverb」和 Roland 的「JC 系列」。分離式的代表可能是 Marshall。

-

Twin Reverb

這是一款真空管音箱,使用 6L6 作為功率管。俗稱「Twin」,但有時也以奇怪的縮寫「ツリバ」稱呼。不愧是 Fender 製作的吉他音箱,與 Telecaster 和 Stratocaster 的相容性非常出色。Twin Reverb 並非指有兩個 Reverb,而是指在吉他音箱「Reverb」系列中,輸入線路有兩組的意思。作為吉他音箱的標準,它對後來的吉他音箱設計產生了巨大影響,但也反過來說,它是一款沒有特別鮮明特點的吉他音箱。特別之處在於音色控制電路,有 Treble(高頻)、Middle(中頻)、Bass(低頻)三個旋鈕,但由於電路設計的原因,將這三個旋鈕向左完全旋到底,聲音會完全消失。(音質改變電路影響音量這種事通常是不可思議的)此外,它還有一個特點是 Middle 控制效果不太明顯。(這也可以透過更換一個電阻來改善)另外還有一個標示為 Vibrato 的旋鈕,這是指週期性改變音量的「Tremolo」。將 Vibrato Arm 稱為 Tremolo Arm,將 Tremolo 控制稱為 Vibrato,這個時期 Fender 是不是對術語不了解呢?(?)

-

JC-120

這是 Roland 在 20 年前發布的電晶體音箱系列。最初的陣容有 JC-60、JC-120、JC-160 三種。之後陸續增加了各種不同類型,也有停產的,但 JC-120 和 JC-160 的人氣不減,外觀也只有一些小改動,幾乎沒有變化,仔細想想這是一款非常暢銷的商品。它受歡迎的秘密在於內建的 Chorus 和穿透力好的音色。關於 Chorus,請參考第二章的吉他音箱拾音方法。穿透力好的音色意味著效果器「效果」好,也更容易表現撥弦等演奏細節。因此,這也是一款給技術不佳的人使用時會發出最差聲音的音箱。反過來說,也可以說這是一款難以做出飽滿音色的音箱,偏好這款音箱的吉他手多半是頻繁使用效果器,並以差不多的比例使用原音和破音,是比較靈活多變的樂手。背面還有 Line-in 端子,所以也有人喜歡將其用作鍵盤音箱。

-

Marshall

可以說是大型真空管吉他音箱的代名詞。70 年代初硬搖滾盛行的時期,沒有 Marshall 就不可能有那樣的吉他聲音。由於音箱本身就能產生獨特的真空管破音,因此比起頻繁使用效果器的吉他手,更受「只要一條線材就夠了」這種風格的吉他手喜愛。早期型號(所謂的老式型號)沒有 Master Volume,為了獲得破音必須提高音量。在 PA 不發達的年代這剛剛好,但現在這樣做可是給人帶來大麻煩。不過吉他手似乎也了解這一點,使用 Marshall 時也多半會用效果器來產生破音,而且最近 JCM800 以後的系列中,帶 Master Volume 的型號更暢銷。順帶一提,這是無關緊要的資訊,JCM800 是 Jim Marshall 所有 Fairlady Z 的車牌號碼。在日本來說,就像吉他音箱上大大寫著「名古屋 77 ほ 38-17」一樣。而且 Marshall 基本沒有 Reverb。其理念是「在音樂廳放出那麼大的聲音,音樂廳本身就會有殘響了,所以不需要」。此外,喇叭箱體的部分 Top Box,安裝喇叭的那一面是傾斜的,考慮到讓聲音盡量向遠處傳播。總之,對現在的 PA 公司來說,這是一款充滿令人頭痛功能的音箱。 -

Mesa Boogie

說到受歡迎的吉他音箱,不能忘記 Mesa Boogie。作為音箱製造商,它是後來者,直到前些年,它還被視為為 Carlos Santana 等定製吉他音箱的廠家。但在近十年來(特別是在日本)其市場份額不斷擴大。撇開那些因為「藍色燈光很漂亮」而購買的追星族不談(我認識一個蠢蛋就是因為這個理由買的),為什麼它能獲得如此高的評價( رغم價格昂貴)?因為它獨特的「Simul-Class」電路設計產生了「Boogie 的聲音」。Simul-Class 是指使用兩組不同類型(也可能是相同類型)的輸出真空管,其中一組以三極管連接方式,另一組以普通連接方式工作在 A 類狀態。簡單來說,這是一種「犧牲功率以優先音質」的模式。無論是三極管連接還是 A 類工作,在音響用的真空管音箱設計領域都不是什麼稀奇的電路,但將這項技術應用於吉他音箱,並且將其優化到最適合吉他音箱的程度,這方面是值得肯定的。然而可惜的是,這個 Simul-Class 是選配,加上後價格會暴漲。而且由於電路設計原因無法輸出大功率,因此不能配備在ハイパワー(大功率)音箱上。

¶11-2-2 功率吸收器 (Power Soak)

正如剛才所說,沒有 Master Volume 的吉他音箱要想獲得破音,只能放出巨大的音量。但如果在功率放大器和喇叭之間加入這個 Power Soak,就能在音箱完全開到最大音量的狀態下,以較小的音量輸出聲音。原理非常原始,只是在中間串聯了水泥電阻(一種頻率特性較好但會產生大量熱量的電阻)。例如,假設喇叭的阻抗是 8Ω,與該喇叭並聯一個 8Ω 的電阻,再串聯一個 4Ω 的電阻,那麼從功率放大器輸出的功率中,只有 1/4 會從喇叭發出。然而,如果以這種方式衰減 100W 的輸出音量,就意味著用電阻消耗了 75W 的功率,這簡直就像在嚴冬開著暖氣卻敞開窗戶來保持適中溫度一樣,是一種資源浪費機器。(即使是 100W 輸出,為了產生這個功率,電源需要消耗 300W 以上。)順帶一提,Power Soak 是 Rockman 的產品名稱,Marshall 出品的同類產品名稱是 Power Brake。

¶11-2-3 真空管

在普通日常生活中,我們幾乎已經看不到所謂的真空管了(雖然電腦螢幕也是真空管),這是因為真空管逐漸被半導體元件取代了。在一般用途中,真空管相較於半導體有很多缺點(物理尺寸大、對振動和衝擊敏感、工作時產生熱量、需要高電壓、需要加熱器電源、老化快等)。如果用真空管製作一個具有計算器功能的設備,就需要數千甚至數萬個真空管,佔用一個房間大小的空間,還需要巨大的電力。這樣看來,半導體元件成為主流是理所當然的。

儘管我們生活在被半導體元件包圍的世界裡,但就像 DJ 中很多人堅持使用黑膠唱片一樣,音響界和樂器音箱界也有很多人堅持使用真空管。(當然在一般人看來還是少數派)簡單來說,這是因為只有真空管才能發出某種獨特的聲音,不過這大概是真實性一半,主觀想像一半吧。與電晶體和 IC 不同,真空管如果型號相同,不同廠商生產的基本是同一種真空管,所以種類並不多。特別是吉他音箱使用的真空管,幾乎只有 6 種,比較容易理解。前級管(用於調整音量和音色的電路中的真空管)有 ECC83、ECC82 和 ECC81 三種。其中,多半使用 μ(增幅率)最高的 ECC83。功率管(用於功率放大器電路的真空管)是 EL-34 或 5880 或 GZ-34。EL-34 和 5880 兩根可以輸出高達 100W 的功率。GZ-34 的功率約為其一半。相較之下,EL-34 被認為比 5880 聲音更硬朗、更有核心感。直到最近,進入日本的 Marshall 100W 型號都使用 EL-34,但由於 EL-34 的穩定供應似乎變得困難,去年左右已悄悄換成了 5880。此外,目前日本不生產真空管,所以歐洲的稱呼方式正逐漸成為主流。

真空管稱呼差異表:

| 日本式 | 歐洲式 |

|---|---|

| 12AX7 | ECC83 |

| 12AT7 | ECC82 |

| 12AU7 | ECC81 |

| 6CA7 | EL-34 |

| 5880 | 5880 |

| 6L6 | GZ-34 |

11-2-4 為什麼吉他手偏好真空管音箱

關於為什麼吉他手偏好真空管音箱,我稍微思考了一下。光思考還不夠,順便也挑了些毛病。總之,事物總有兩面性嘛。(真的嗎?)(_;

| 有利於吉他手的說法 | 挑毛病 |

|---|---|

| 真空管元件本身在失真時容易產生偶數次泛音,失真後的聲音聽起來比較悅耳。 | 容易產生偶數次泛音的元件除了真空管還有 FET 等,不一定非要使用真空管。 |

| 由於在高電壓下工作,動態範圍較廣,電路也因此可以更簡單,聲音穿透力好。 | 電吉他這種音源根本無需討論動態範圍。 |

| 電路需要在驅動喇叭前使用變壓器,這個變壓器為聲音帶來適度的圓潤感。 | 說白了就是高頻劣化,低頻相位特性紊亂。只為了劣化音質還有其他方法,而且在真空管以外的音箱加上變壓器不也可以嗎? |

| 由於真空管的個體差異,即使是同一個型號的音箱,每一台的音質都不同。 | 品質管理困難。「中獎」固然好,但如果買到「籤王」就很慘。 |

| 專業樂手都在使用。 | 專業樂手有技師(Roadie)幫忙搬運,這麼重的音箱虧他們搬得動。 |

| 除了真空管音箱,沒有其他合適的音箱。 | 這或許無可奈何。「高級音箱=真空管式」的模式已經形成,目前沒有其他選擇。 |

¶11-3 電貝斯與音箱

¶11-3-1 關於電貝斯

Fender 公司的貝斯照片圖示說明:

圖示展示了 Fender 的 Precision Bass 和 Jazz Bass。

貝斯也像吉他一樣有原聲貝斯和電貝斯,但原聲貝斯基本上與古典音樂中使用的低音提琴沒有任何區別。稱呼方式有很多,如原聲貝斯、Double Bass、Wood Bass、Contra Bass,但都是指同一種樂器。

相較之下,電貝斯種類繁多,但其原型與電吉他一樣,是 Fender 於 1951 年發布的 Precision Bass。(之後於 1957 年進行了大幅改款,形成了現在的樣子。)要知道,在那之前,要想放大貝斯的聲音,唯一的方法就是在原聲貝斯上安裝拾音器。但原聲貝斯本身就有用於放大弦振動的共鳴箱體,音量稍微提高就很容易產生回授 (Howling)。然而,Precision Bass 採用與實心吉他相同的結構,回授餘裕度(不易產生回授的程度)高得無可比擬,因此能夠發出更大的音量。

此外,另一點具有劃時代意義的是,「貝斯上裝有品絲」(Fret)。這使得貝斯這種樂器能夠輕鬆準確地發出音高,也就是說,它變身為一個容易入門(容易演奏)的樂器。Precision 的意思是「精確的」,Precision Bass 的意思就是「任何人都能準確發出音高的貝斯」。此外,裝有品絲還帶來了弦的延音更長的好處,這一點也不容忽視。

目前使用的人不多,但仍擁有一定的人氣。對了,或許是受到 Sex Pistols 已故 Sid Vicious 的影響,龐克樂團的貝斯手大多使用 Precision Bass。技巧好的樂手用手指彈奏能發出非常有韻味的聲音,但技術不好的用手指彈奏會聽起來很糟。使用撥片彈奏的話,基本上任何人都能發出還不錯的聲音。

之後,Fender 於 1959 年發布了另一個大賣作,那就是 Jazz Bass。現在的電貝斯可以說都是這款貝斯的改良型。兩個拾音器帶來寬廣的音色變化也是一大魅力,而當兩個拾音器音量都開到最大時,其具有適度飽滿和結實音色的同時,低雜訊的特點,成為了錄音中貝斯的標準音色。

Gibson 也相對重視電貝斯,但其產品多半只是以吉他為基礎改裝的(如 Les Paul Bass、SG Bass、Firebird Bass 等),拾音器也多是 Humbucking 型。在吉他上,Humbucking 拾音器具有「音色飽滿」等明顯優點,但在貝斯上卻被評價為「嗡嗡聲重且缺乏核心感」,除了那些喜歡「那種嗡嗡聲不錯」的怪人之外,很少有人使用。之後雖然出現了許多一時流行的款式(如 Ripper Bass 等),但都未能獲得決定性的好評。

Rickenbacker #4003 照片圖示說明:

圖示展示了 Rickenbacker #4003 貝斯。

此外,著名的貝斯還有 Rickenbacker 的 #4003。後段拾音器發出的刮擦聲有著堅實的粉絲群。直到 80 年代,它與 Fender 貝斯競爭激烈,但當「Slap 奏法」(當時稱作 Thump 奏法)流行時,#4003 的拾音器蓋板會妨礙 Slap 奏法,很不方便。(拆下拾音器蓋板又會產生大量雜訊)加上「重」、「琴頸太長」等弱點,近年來使用的人越來越少。在 70 年代,Yes 的 Chris Squire、Deep Purple 的 Roger Glover、Paul McCartney 等都曾是它的愛用者…(人間椅子的鈴木先生也用過嗎?(_;)

此外,最近越來越多的人不拘泥於 4 弦,使用更多弦的貝斯。最常用的是 5 弦貝斯,通常是增加一根低音弦,以豐富低音。但對於演奏風格華麗的貝斯手來說,這還不夠,也會使用增加一根高音弦的 5 弦貝斯,或是高低音各增加一根弦的 6 弦貝斯,甚至像 12 弦吉他那樣,每根弦都搭配高一個八度弦的 8 弦貝斯。像這種「新潮」的貝斯,TUNE 等品牌獲得了較高的評價。

¶11-3-2 主動電路 (Active Circuit)

在吉他上評價不太好的主動電路,在貝斯上卻獲得了普遍認可。內置主動電路的貝斯稱為主動式 (Active Type) 貝斯,傳統的稱為被動式 (Passive Type) 貝斯。主動電路是指使用了電晶體或 IC 等「主動元件」的電路,由於使用這些主動元件,貝斯必須要有電源。(大部分情況下內置電池)主動式貝斯透過前級放大器接收拾音器訊號,並在一定程度上降低阻抗後輸出,因此聲音核心感強,效果器反應也好。而且透過等化器,還可以強調低音輸出等,樂手很容易根據自己的想法調整音色。(被動式等化器只能衰減高頻)

不過這也有好有壞,有時樂手會做出非常令人困擾的音色(例如極度強調低音且失真),讓音響師很頭痛。即便如此,主動式貝斯的輸出電平很高,連接效果器或 D.I. 盒時,需要注意避免被貝斯的輸出訊號過載。(常用的 Countryman D.I. #85 就常常難以應付主動式貝斯。(在 PA 等現場,為了與其他被動式貝斯調整音量,有時不得不請樂手將貝斯本身的音量調低一些。))此外,有些貝斯音箱會提供專門的被動式和主動式輸入接口。

¶11-3-3 貝斯音箱

貝斯音箱與吉他音箱不同,通常越沒有個性越受歡迎,因此很難誕生像吉他音箱那樣的大眾標準型號。此外,貝斯的聲音不像吉他那樣普遍進行失真處理,而且必須是大功率音箱才能充分重現低頻,因此真空管音箱是少數派。

-

Fender Bassman:

真空管式的貝斯音箱。高頻特性坦白說不太好,低音也出不來多少,但很容易發出像貝斯一樣的聲音,所以以前很常用。 -

Acoustic:

這是一個歷史悠久的貝斯音箱品牌,推出了各種系列。最近人氣似乎被 Trace Elliot 奪走,但「Acoustic 的聲音」確實存在,所以有很多忠實粉絲。「B-220」、「B3」等是比較經典的型號。 -

Trace Elliot:

核心感強的音色和綠色醒目的設計受到歡迎,Trace Elliot 在近幾年市場份額快速增長。特別是 AH-350X 音箱頭搭配 1048 和 1518 兩個喇叭箱體的組合很常見。 -

Ampeg:

Ampeg 是一個給人感覺從很久以前就開始製作貝斯音箱的品牌,因雷鬼樂的流行而人氣再次回升。SVT 系列非常適合發出雷鬼樂特有的那種「嗡~」的低音。特別是 SVT II 和 810E 的組合很常用。810E 顧名思義搭載了 8 個 10 英寸(約 25cm)的喇叭,可以重現具有體感衝擊力的低音。(但相對地,它很大也很重。)

¶11-4 鼓

¶11-4-1 關於鼓

在 LM 樂器(簡單來說就是樂團使用的樂器。LM 是 Light Music 的縮寫)中,鼓是唯一不容易電氣化的樂器。現在說到吉他就是指電吉他,說到貝斯就是指電貝斯,而說到「鼓」通常是指「原聲」鼓。原本 Drum 是「太鼓」的意思,將它們聚集起來就是「Drums」。所以大家說的鼓就是指這個 Drums。現在,通常將包括稱為「金屬類」的銅鈸等在內的「鼓組」(Drum Set) 稱為鼓。鼓的組合可以根據個人喜好任意搭配,但除了非常特殊的組合外,必不可少的是大鼓 (Bass Drum) 和小鼓 (Snare Drum),然後再將各種其他樂器組合起來形成一套鼓。

簡單介紹一下各部分的名稱如下:

圖示展示了鼓組的主要各部分的名稱,包括:

- 大鼓 (Bass Drum / Kick)

- 小鼓 (Snare Drum)

- Hi-hat

- Tom

- Ride Cymbal

- Crash Cymbal

¶11-4-2 鼓的零件

-

大鼓 (Bass Drum / Kick)

也稱為 Bass Drum 或 Bedora,總之是負責低音(Bass)的鼓。由於還有其他樂器名稱中帶有 Bass 這個詞,為了避免混淆,音響師多半稱為「Kick」。Kick 的意思是踢,Bass Drum 是使用踏板用腳踢擊演奏,因此得名。踏板 (Foot Pedal) 是用腳演奏大鼓的裝置,用腳踩踏板上的踏板板 (Footboard),稱為 Beater 的部分就會擊打大鼓的鼓皮 (Head) 發出聲音。

大鼓的尺寸有直徑 18 到 26 英寸的,一般被稱為標準尺寸的是 22 英寸。但這也因音樂風格而異,小型爵士樂團多用 18 英寸,而硬搖滾或重金屬等音樂中常用 26 英寸。基本上,口徑越大越能發出低沉的聲音,但調音難度高,不容易調出「可用」的聲音,且演奏需要較大的「力氣」,這是一個缺點。此外,物理尺寸大也使得架設比較困難。Beater 擊打鼓皮的位置在 18 英寸和 26 英寸的大鼓上也會偏離中心較遠,這對聲音有不利影響。

圖示展示了 Beater 擊打大鼓鼓皮中心位置與偏離中心位置對聲音的影響概念。

-

小鼓 (Snare Drum)

用中小學音樂課的說法就是「小鼓」。與其他太鼓最大的不同點是有響弦 (Snappy)。這個 Snappy 使「ぽん」(Pong)的聲音變成「たん」(Tan)的聲音。如果把 Snappy 拿掉,小鼓聽起來就像「大相撲賽事精華」的聲音了。

小鼓的尺寸有 99.999% 是 14 英寸。這個尺寸是在小鼓手工製作的時代,鼓腔 (Shell) 借用燈罩的尺寸,與聲音本身並沒有什麼特別深入的關聯。鼓胴的深度最近的標準是 6 英寸或 6 1/2 英寸,比這淺的稱為淺胴,比這深的稱為深胴。深度約 3 英寸的特別稱為「Piccolo Snare」以示區別。

-

Tom

Tom 的正式名稱是「Tom-Tom」。

很多人說「Tom Tom」。

這似乎是美式發音和歐式發音的區別。

以前有一個叫做「Tom Tom Club」的樂團,是「Kome Kome Club」模仿的對象。Tom 的作用幾乎都是「加花」,也就是「裝飾性的聲音」。因此,不需要太多加花的人的鼓組 Tom 就比較少,加花多的人的鼓組 Tom 就比較多。Tom 多了看起來也比較華麗,所以對於想在鼓組上擺闊的人來說是必需品。但從音響師的角度來看,那就是「別為只在過年過節才用的 Tom 架麥克風啦!」對了,Tom 中有一種叫做落地 Tom (Floor Tom) 的,落地 Tom 與 Tom 的區別僅在於落地 Tom 自身有腳可以獨立站立。通常最大的 Tom 是落地 Tom,但「大 Tom 不等於落地 Tom」。根據配置,有的鼓組沒有落地 Tom,也有的鼓組有三個落地 Tom。

Tom 還有沒有下鼓皮的單面 Tom (Single Head Tom),單面 Tom 中又有很多種類,比較常用的是 Roto Tom 和 Melodic Tom。Roto Tom 是完全沒有鼓胴的 Tom,可以透過旋轉鼓框(張鼓皮的金屬環部分)輕鬆調整音高。70 年代的 Prog Rock 樂團很常用,後來沒人用了就停產了,沒想到卻意外大流行直到現在… (視覺系的樂手很喜歡)。由於沒有鼓胴,它的特點是沒有殘響,聲音乾脆。應該是這樣… 但用近距離麥克風錄音時,經常會被奇怪的泛音困擾。(多半是因為鼓手的調音不認真。)

Melodic Tom 簡稱 Melo Tom,由於一套完整的有 8 個,也有人稱其為 Eight Tom。它的結構就像普通 Tom 拿掉下鼓皮。它也具有沒有殘響的乾脆聲音特點,但因為有鼓胴,聲音比 Roto Tom 更沉穩,音量也更大。總之,單面 Tom 擅長產生穿透力好的乾脆聲音,不適合想要沉重低頻的大口徑 Tom。常用的是 6 英寸、8 英寸、10 英寸、12 英寸四種口徑。

-

Hi-hat

除了少數站立演奏的樂手外,Hi-hat 是鼓組中不可或缺的零件,光靠大鼓、小鼓和 Hi-hat 就能完成大部分的鼓的功能。Hi-hat 由兩片銅鈸組成,可以透過踏板控制兩片銅鈸之間的間距。Hi-hat 直譯為「高帽子」。帽子像是從 Hi-hat 形狀得來的暱稱,而「高」指的是什麼呢?原本 Hi-hat 只是用腳踩動兩片銅鈸發出聲音的東西(就像玩具猴子那樣)。所以它的位置比較低。後來將其延伸到較高的位置,所以加上了 Hi。透過設置在上方,就可以直接用鼓棒等敲擊,使節奏變化性大幅增加。Hi-hat 的尺寸大多是 14 英寸,但 Fusion 系的樂手有時也用 13 英寸,硬搖滾系的樂手也有愛用 15 英寸的。此外,看起來完全一樣的兩片 Hi-hat 銅鈸,實際上下面的那片通常做得比較厚。這樣做的理由是聲音的穿透力會更好,除此之外,還有將下面的銅鈸邊緣做成波浪形(Paiste 公司 Sound Edge)或在下面的銅鈸上開四個小孔(Zildjian 公司 Light Hat)的類型。這些都是透過在兩片銅鈸合攏時製造空氣逸出通道,來提高聲音的穿透力。

-

Ride Cymbal

Ride Cymbal 也稱為 Top Cymbal,但在目前的鼓組中,Ride Cymbal 的作用是替代 Hi-hat。也就是說,它是主要用於打擊節奏的銅鈸。為了打出清晰的節奏,每個聲音都需要清晰可辨,因此 Ride Cymbal 使用較大較厚的銅鈸。如果每次敲擊都發出「嘩啦嘩啦」的聲音就無法使用了。尺寸為 18 至 24 英寸,常用的是 20 英寸。 -

Crash Cymbal

Crash Cymbal 也稱為 Side Cymbal,與 Ride Cymbal 不同,它是用於強調重音的銅鈸。因此,Crash Cymbal 做得較小較薄。尺寸約為 14 至 20 英寸,常用的是 16 至 18 英寸。 -

China Cymbal

也稱為 Swish(Zildjian 公司的叫法)。這種銅鈸的邊緣像被摺回一樣。顧名思義,它的聲音帶有中國風格的感覺。(不過這是不是就像日本=富士山、藝伎、剖腹一樣的刻板印象呢?)尺寸為 16 至 20 英寸,常用的是 18 英寸。此外,由於直接架設不好敲擊,幾乎都是倒過來設置。有些銅鈸外圍裝有鉚釘,以延長聲音的殘響。 -

Splash Cymbal

在銅鈸中做得特別小巧輕薄的一種,敲擊時發出「咔嚓」的聲音。尺寸為 6 至 12 英寸。由於音量小且沒有殘響,它只是一種「在聲音空隙中加一點會很酷」的東西。價格比較便宜,中級樂手喜歡使用,但通常只用一場演出就會膩。為了讓 Splash Cymbal 的聲音聽清楚,無論是 PA 還是錄音都需要專門的麥克風。

¶11-4-3 關於鼓皮 (Head)

鼓上張有鼓皮(Head),敲擊的一面稱為「打擊面」或「上面」或「Top」,不敲擊的一面稱為「下面」或「Bottom」。但對於大鼓,敲擊的一面反而是「下面」。總之,容易看到的那面鼓皮就是「上面」。鼓皮顧名思義,以前是動物皮,但現在以塑膠鼓皮為主。鼓皮種類繁多,音色各不相同,因此根據音樂類型和鼓的種類會選擇不同的鼓皮。我們來看看在日本佔有壓倒性市場份額的 REMO 公司代表性鼓皮的特點。

-

Coated

在塑膠膜上塗了一層粗糙的白色樹脂(Coated)的鼓皮,是最普遍的鼓皮。音色較明亮,常用於所有鼓的上面和下面。爵士樂等中使用的 Snare Drum「鋼刷奏法」(Wire Brush) 是將鋼刷在 Coated 鼓皮的粗糙部分摩擦發出聲音,因此使用鋼刷奏法時必須張這種鼓皮。 -

Clear

透明的鼓皮。音色較明亮,但比 Coated 稍暗。也常用作打擊面鼓皮,但作為 Tom 下面鼓皮也很受歡迎。 -

CS

CS 是 Controlled Sustain 的縮寫,在 Clear 鼓皮上貼了一個像以前「這裡不能看哦」標誌那樣的黑色圓形。這是透過增加鼓皮重量來縮短殘響 (Sustain) 的打擊面鼓皮。20 年前曾風靡一時,但 Pinstripe 出現後,這種調音難度較高的鼓皮就不太常用了。然而,Roto Tom 卻幾乎總是使用這種鼓皮。 -

Pinstripe

搖滾樂等常使用的打擊面鼓皮。它是由兩層較薄的鼓皮貼合而成,特點是殘響較少,音色較暗。這是一款受歡迎的鼓皮,但也有人因為它「過度消音,聽不出鼓皮的聲音」而不喜歡。它耐用性好,即使是「用舊」的鼓皮也能發出還不錯的聲音,所以練習室的鼓通常會張這種鼓皮。 -

Snare Side

專用於小鼓下鼓皮的鼓皮。它比其他鼓皮薄很多,用於強調小鼓響弦 (Snappy) 的聲音。

¶11-4-4 鼓的消音 (Mute)

Mute 原本是指消音或減小音量的意思,但在鼓上說 Mute,是指消除殘響或控制泛音。大鼓也就是「大太鼓」,直接聽是「咚咚」的聲音,但在流行音樂中,希望大鼓發出「砰」的聲音,所以會進行相當強烈的消音。大鼓的正面鼓皮被挖空,或在裡面塞入毛毯等物品,都是為了這個目的。

小鼓和 Tom 通常不太會進行過度消音。特別是張了 Pinstripe 或 CS 鼓皮時,鼓皮本身就有消音效果,很多時候完全不進行消音。小鼓和 Tom 的消音方法,通常是在鼓皮邊緣貼上衛生紙再用布膠帶固定,或直接貼布膠帶。總之,可以說消音是改變鼓原本聲音的必要之惡,但對音響師來說,消音做得越好,音色製作越容易。

¶11-4-5 電子鼓 (Electric Drum)

有電子鼓、合成器鼓、電子打擊樂器等多種稱呼,總之是透過電氣方式產生鼓的聲音。早期的電子鼓只能發出「喵~」或「嗶嚕嚕嚕」之類玩具般的聲音,但從 YMO 的時代開始,音源加入了雜訊音源,成為了「可用且帥氣的聲音」。

之後在 80 年代前期,Simmons 電子鼓的聲音非常流行,似乎確立了電子鼓的地位,但由於電子鼓可以用 MIDI 音源加上 MIDI 打擊板來替代,專用的電子鼓機幾乎絕跡了。此外,與樂手敲擊相比,使用編曲器演奏可以加入更多樣的聲音,以至於在鼓組中架設電子鼓的情況也幾乎看不到了。現在大概只有 Club 或 Techno 類的樂團會特意使用全套電子鼓組。

¶11-5 鋼琴

¶11-5-1 關於鋼琴

鋼琴的起源據說是 11 世紀從中東傳到歐洲的揚琴 (Dulcimer) 和 14 世紀誕生的古鋼琴 (Clavichord),但在結構上最接近的應該是大鍵琴 (Cembalo 或 Harpsichord)。大鍵琴作為鍵盤樂器,具有一定成熟的結構,但最大的弱點大概是難以表現力度變化 (Dynamics) 和延音 (Sustain) 短暫。(大鍵琴樂曲大量使用迴音和顫音等裝飾音符,可以說就是為了彌補這種延音的短暫)

後來,義大利的 Cristofori 在 1698 年發明了擊弦式(目前的鋼琴機械結構),並命名為「Clavicembalo col Piano e Forte」(能彈奏弱音也能彈奏強音的大鍵琴)。大幅簡稱後就成了現在的「Piano」這個名稱。所以,音樂記號中表示弱音的「Piano」這個名字其實更早出現。之後經過數次改良,發展至今,鍵盤數達到目前標準的 88 鍵是在第一次世界大戰後,相對較晚近。

按照這種傳統流程製造的鋼琴稱為「平台鋼琴」(Grand Piano),其中製作精良、大型的(簡單來說就是昂貴的)稱為「音樂會平台鋼琴」(Concert Grand)。另外,主要用於家庭、豎立箱形的鋼琴稱為「直立鋼琴」(Upright Piano) 或「Track Piano」。知名品牌國內有「Yamaha」和「Kawai」。此外,雖然很多已經停業,但在濱松地區散布著一些鋼琴製造商,其中「Diapason」(現為 Kawai 旗下)很有名。

國外品牌中,やはり「Steinway」最有名。(有德國漢堡製和美國紐約製)中等規模的公共音樂廳通常會各放置一台 Yamaha 和 Steinway 的平台鋼琴。(Steinway 的使用費大約是 Yamaha 的兩倍)近年來,音色宏亮飽滿的鋼琴較受歡迎,Steinway 已成為高級鋼琴的代名詞。

以前,「Bechstein」(德國製)反應靈敏的音色是主流。現在可以說算是古董級的鋼琴了。其他品牌還有「Bösendorfer」(奧地利製,現為美國 Kimball 公司旗下。生產 97 鍵的巨大鋼琴「Imperial」。)和「Blüthner」(德國製,以在中高音區額外張一根共鳴弦的 Aliquot System 聞名。共產國家背景(笑))等都是知名品牌。

¶11-5-2 鋼琴的踏板

平台鋼琴有三個踏板,與鋼琴演奏密切相關,在此簡單介紹一下。

-

延音踏板 (Damper Pedal):

位於最右側的踏板。延音制音器 (Damper) 通常壓在弦上,踩下這個踏板後,延音制音器抬起,弦就能自由振動。最主要的效果是彈奏的聲音會持續保留,踩下這個踏板會解除所有弦的延音制音器,擊鍵會引起所有弦的共振,泛音會更清晰地聽見,整體聲音的殘響增加,音量也變大。 -

持續音踏板 (Sostenuto Pedal):

位於中間的踏板。這是平台鋼琴獨有的踏板,而且很少使用,所以除了鋼琴家以外可能不太熟悉。(即使是鍵盤手也一樣)這個踏板與延音踏板不同,它可以只讓特定的音即使手指離開後也能持續保留。使用方法是在彈奏想保留的音之後,在手指離開琴鍵前踩下這個踏板。 -

柔音踏板 (Soft Pedal):

位於左側的踏板。粗略來說可以理解為「減弱音量的踏板」。(實際上直立鋼琴是透過踩下踏板使琴槌稍微靠近琴弦,即使以同樣力度擊鍵聲音也會變弱的結構,或是透過氈墊壓在琴弦上的結構。)平台鋼琴準確來說是透過移動整個鍵盤機械結構,使琴槌氈墊較軟的部分擊打琴弦的踏板。這樣可以發出「柔和的音色」。

¶11-5-3 調音

即使被稱為鍵盤樂器或擊弦樂器,鋼琴既然張有琴弦,就如同弦樂器一樣需要調音。在鋼琴上,這個作業稱為「調律」。調律有一個稱為音高 (Pitch) 的頻率,以「A」音的頻率為基準,說「音高是 442Hz」(四四二)。被問到「音高是多少?」時,不要傻傻地回答「嗯?我是 DDI…」。一般來說,弦樂器的音高越高,弦的張力越大,聲音會更具張力和音量,因此鋼琴獨奏或管弦樂的音高最近傾向於調得高一些。(雖然也不會高過 A=444Hz)相反,電子樂器和樂團樂器多半以 A=440Hz 為標準。

現在性能良好的調音器很多,是不是有了調音器誰都能調音呢?並非如此,這仍然有很多屬於工匠技藝的範疇。最難用機器判斷的部分是,根據聽感調整時,音高會隨著頻率升高或降低而逐漸擴展。此外,還有消除拍頻、調整與其他弦的共鳴等,仔細聽,即使像我這樣的外行也能聽出調音師的水平差異。

此外,除了通常所說的「調律」作業,還有修正觸鍵不均的「整調」、修正音質不均的「整音」、以及控制鋼琴整體共鳴的「發音」等作業。對了,雖然沒有直接關係,但平台鋼琴的三個腳上的腳輪,通常會朝向與鋼琴放置處木紋平行的方向。這是希望利用地面作為共鳴板的一部分的構想。不過,這僅限於像古典音樂那樣非常重視鋼琴原聲的情況,一般情況下不太需要注意。(工作時,為了不被對方小看,想表現「我經驗豐富」時可以用到)

¶11-5-4 電氣鋼琴

通常稱為 Electric Piano,簡稱「Elepi」,但在這裡為了分類,特意將其分為「電氣鋼琴」和「電子鋼琴」。

Rhodes 照片圖示說明:

圖示展示了 Fender Rhodes 電氣鋼琴。

電氣鋼琴是指音源透過物理機械結構發聲,再透過拾音器拾取並電氣放大。有擊打金屬片的,也有模仿原聲鋼琴的。最代表性的無疑是 Fender Rhodes。這是美國 Harold Rhodes 在 1948 年構思,並由以 Stratocaster 等吉他聞名的 Fender 公司銷售,因此得名。(也有人稱其為「Rhodes」,或簡單地稱「Fender」)目前 Roland 繼承了「Rhodes」品牌。老一輩的人將「Rhodes」視為「Elepi」的代名詞,所以如果老前輩讓你準備「Elepi」,你可以問「88 鍵的 Suitcase 可以嗎?」,他可能會很高興。(也可能不會)

音條 (Tone Bar) 圖示說明:

圖示展示了 Rhodes 電氣鋼琴的音條結構概念。紅色部分由琴槌擊打,藍色部分放置拾音器,將其振動轉換為聲音。

其結構是透過琴槌擊打稱為 Tone Bar 的金屬棒,這種方式與原聲鋼琴比較接近。因此,也容易被鋼琴家接受。最初被用作原聲鋼琴的替代品,但其獨特的溫暖音色逐漸被認可,並作為一種樂器「Electric Piano」來對待。

Rhodes 主要分為「舞台型鋼琴」(Stage Piano) 和「手提箱型鋼琴」(Suitcase Piano),簡單來說,Stage Piano 加上支架兼音箱就是 Suitcase Piano。(照片 11-5-2 是 Suitcase Piano)所謂「Rhodes 的聲音」,只有 Suitcase Piano 比較容易發出。原因主要在於專用音箱和喇叭帶來的音質變化(其實只是頻率特性差且失真)以及 Tremolo 電路。

Tremolo 是一種週期性改變音量的效果,它與 Rhodes 的音色「完美契合」。Suitcase Piano 的音箱是立體聲的,Tremolo 使聲音在左右搖擺,演奏起來非常舒服。但是,內置的 Tremolo 調變器是方波,只是簡單地重複「右」、「左」,聲音並非平滑地從右移動到左。因此,進行 Line-in 錄音時如果老老實實地將聲像完全左右分開,會得到令人不舒服的錄音。然而,如果聲像分得不夠開,Tremolo 的效果又會消失,因此如果想發揮 Rhodes Tremolo 的特點,建議進行麥克風錄音。Rhodes Tremolo 的舒適感,無非是聆聽(兩個喇叭發出)交替的聲音在空間中混合後的聲音。

Wurlitzer 照片圖示說明:

圖示展示了 Wurlitzer 電氣鋼琴。

與 Rhodes 同類型的電氣鋼琴還有 Wurlitzer 公司的產品也很有名。這是 Benjamin Franklin Miessner 在 1955 年為了提供兒童平價電氣鋼琴而開發的。結構是透過擊打金屬簧片發聲,聲音比 Rhodes 稍微可愛一些,像是「咕嚕嚕」的聲音。制音線圈很容易斷…(笑)

其他電氣鋼琴還有 Yamaha 的 CP-70 系列。這款琴結構與鋼琴幾乎相同,但可以分成兩部分方便攜帶。雖然像 Rhodes 一樣透過拾音器拾音,但由於它是用琴槌擊打琴弦,所以觸鍵感和聲音都非常接近原聲鋼琴,因此迅速受到歡迎。當時非常具有劃時代意義的是,它可以在 PA 等場合發出類似原聲鋼琴的大音量聲音。在那之前,都是透過在原聲鋼琴上架設麥克風勉強拾音,但聲音容易混入其他樂器或產生回授。(儘管如此,鬼畜樂手還是平然無事地說「在舞台中央,打開琴蓋,大聲 PA!」)然而,CP-70 是在極靠近琴弦的地方透過拾音器拾音,相較於原聲鋼琴加麥克風的組合,回授餘裕度要高得多。(即便如此,超過極限還是會回授)鬼畜樂手方面,由於它能很好地在監聽音箱中聽到,開始在舞台上主要使用,一度成為相當普及的存在。

CP-70 在舞台上被用作原聲鋼琴的替代品,但在錄音方面,由於其清晰的音色,被視為一種新樂器來使用。不過,在可以方便使用原聲鋼琴的錄音領域,它是一個比較尷尬的存在,所以不像在舞台上那樣大賣。

CP-60M 照片圖示說明:

圖示展示了 CP-60M 電氣鋼琴。

CP-70 後來進行了小改款,變成了 CP-70B。主要是拾音器從串聯改為並聯,以及電源適配器改為外接,改動不大,但有人認為早期型更好。另外,輸出端子有 Cannon Connector 的平衡輸出和 Phone Jack 的非平衡輸出兩種,但平衡輸出不受琴體音量控制,如果使用需要注意。之後發布的 CP-80 是 CP-70B 的 88 鍵版本,再之後出現了支援 MIDI 的直立型 CP-60M 等,但不知不覺就消失了。

¶11-5-5 電子鋼琴

RD-1000 / Clavinova 照片圖示說明:

圖示展示了 Roland RD-1000 和 Yamaha Clavinova 電子鋼琴。

電氣鋼琴是透過機械結構產生聲音,再透過拾音器電氣放大,而電子鋼琴則是聲音源本身就是電氣方式產生的。總的來說,它是一種合成器或取樣器,但由於具有像鋼琴一樣較重的鍵盤,並且專注於鋼琴音色的製作,Roland 的 RD-1000 和 Korg 的 SG-1 等還是取得了不錯的銷量。

Yamaha 的 Clavinova 在家用市場上相當努力,希望取代傳統的直立鋼琴。它的定位介於後述的電子琴 (Electone) 和原聲鋼琴之間。